○小山町権利擁護支援センター事業運営規程

令和2年3月27日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町における権利擁護支援センター事業(以下「センター事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営場所)

第2条 センター事業を運営する場所は、町長が別に定める。

(業務日等)

第3条 センター事業の業務日は、原則月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。

2 センター事業の業務時間は、原則午前8時30分から午後5時15分までとする。

(対象)

第4条 センター事業の対象は、町内に在住する者又はこれに準ずる者に対する権利擁護支援に関するものとする。

(事業内容)

第5条 センター事業の内容は、次のとおりとし、積極的に対象者が居る場所に出向いて働きかける活動を行うように努めるものとする。

(1) 権利擁護及び成年後見制度に関する相談 権利擁護及び成年後見制度に関する相談に応じること。

ア 相談対象者 町民、関係機関及び関係団体等

イ 相談方法等

(ア) センター事業の業務に従事する者(以下「センター職員」という。)による相談 センター事業の業務日及び業務時間における電話若しくは来所による相談又は相談対象者の居る場所に出向いた相談を行うものとする。

(イ) 専門職による相談支援 センター職員では対応できない案件について、センター職員が弁護士等の専門職に電話連絡し、又は面談し当該回答等への助言を受ける。この場合において、当該案件の相談対象者及び支援を必要としている者には、センター職員が回答等を行う。

(ウ) 関係機関へのつなぎ 各関係機関の支援を必要とする案件については、各関係機関と情報共有し、必要な支援につなげるものとする。

(2) 権利擁護及び成年後見制度に関する広報及び啓発 権利擁護及び成年後見制度に関する情報発信、講演会等の開催など、町民、関係機関等を対象として、権利擁護及び成年後見制度活用等に関する幅広い広報及び啓発を行うこと。

(3) 成年後見制度利用支援 成年後見制度の利用が必要な場合については適切に利用できるよう、手続の説明、助言等の申立支援を行うこと。

ア 支援対象者等 町民、関係機関、関係団体等及び成年後見制度に係る小山町長による審判の請求手続等に関する要綱(平成22年小山町告示第10号)第1条に規定する審判請求(以下「町長申立」という。)の事務担当課

イ 利用支援

(ア) 成年後見制度の利用を必要とする人が適切に利用できるよう、各種手続方法の説明、申立等制度利用に関する助言等を行う。

(イ) エンディングノートの作成を支援する。

(ウ) 町長申立の事務を支援する。

ウ 相談内容の情報共有 様々な機関及び団体につなぐ必要がある案件については、各関係機関等へ情報を提供し、必要な支援につなげるものとする。

(4) 市民後見人の養成 第三者成年後見人等(民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。以下同じ。)の新たな担い手として、地域福祉の視点から身近な立場で成年後見人等の活動を行えるよう、市民後見人を養成する研修等を実施すること。

ア 市民後見人養成講座 成年後見制度等各種制度や成年後見人等の職務等について、基礎的な知識を学ぶ基礎研修を実施する。

イ 実地研修 基礎研修の修了者に対し、実際に市民後見人として活動するために必要な実務上の知識や心構え等を習得する実地研修を実施する。

(5) 市民後見人候補者名簿への登録及び管理 小山町市民後見人候補者の登録、紹介等に関する要綱(令和2年小山町告示第53号)に基づいて、市民後見人として活動しようとする者を市民後見人候補者名簿に登録するとともに、同名簿を管理すること。

(6) 家庭裁判所への市民後見人候補者の推薦 家庭裁判所から依頼があった場合は、簡易な案件については小山町権利擁護支援センター事業実施要綱(令和2年小山町告示第51号。以下「事業実施要綱」という。)第2条に規定する権利擁護支援センター事業実施団体が、簡易でない案件については事業実施要綱第4条の小山町権利擁護支援センター事業懇談会(以下「事業懇談会」という。)において受任調整を行い、前号に規定する登録者を対象として市民後見人候補者を推薦すること。

(7) 市民後見人への活動支援 家庭裁判所へ市民後見人候補者を推薦した場合、市民後見人として後見活動を始める際や活動中及び活動終了時に、相談支援等を行うとともに、当該市民後見人から定期的に報告を求め、活動内容の確認や助言、指導等の支援を行うこと。

(8) 権利擁護に関わる関係機関等の連携に基づく支援 成年後見制度、権利擁護及び地域福祉に関する他の事業との連携に努めるとともに、必要に応じて関係機関、関係団体等との調整を行い、権利擁護の必要な人へ支援を推進すること及び被後見人等(家庭裁判所から後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者をいう。以下同じ。)に関わっている関係機関等でチームを作り、被後見人等への支援をチームで実施できるようにチームの運営を行うこと。

(9) 地域連携ネットワーク会議の運営 小山町における成年後見制度利用促進のための要綱(令和2年小山町告示第49号)第7条に規定する地域連携ネットワークを構築し、権利擁護支援の必要な人の発見及び支援、早期の段階からの相談及び支援体制の整備並びに意思決定支援及び身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築に関する意見を聴取する会議を運営すること。

(10) 法人後見業務実施法人への支援

ア 法人後見業務を実施しようとする法人に対し、手続等の支援を行う。

イ 法人後見業務実施法人からの法人後見案件に関する相談に応じる。この場合において、センター職員が回答等できない場合は、センター職員が弁護士等の専門職に電話連絡し、又は面談し当該回答等への助言を受けることとし、当該案件相談法人には、センター職員が回答等を行う。

(11) その他町長が必要と認める事業

(事業懇談会)

第6条 事業懇談会は、次に掲げる事項について、意見を述べ、及び意見交換を行う場とする。

(1) センター事業の企画及び運営に関すること。

(2) 家庭裁判所から依頼があった市民後見人候補者の推薦に係る簡易でない案件の受任調整に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

2 事業懇談会に参加する者(以下「構成員」という。)は、小山町成年後見制度利用促進懇談会要綱(令和2年小山町告示第50号。以下「利用促進懇談会要綱」という。)の例による。

3 構成員が事業懇談会に参加したときは、予算の範囲内において、当該構成員に謝金及び実費相当額(以下「謝金等」という。)を支給することができる。この場合において、謝金等の額は、利用促進懇談会要綱の例による。

(利用料)

第7条 センター事業の利用料は、無料とする。ただし、市民後見人養成講座に係る教材費等の実費相当分については、有料とする。

(事業計画)

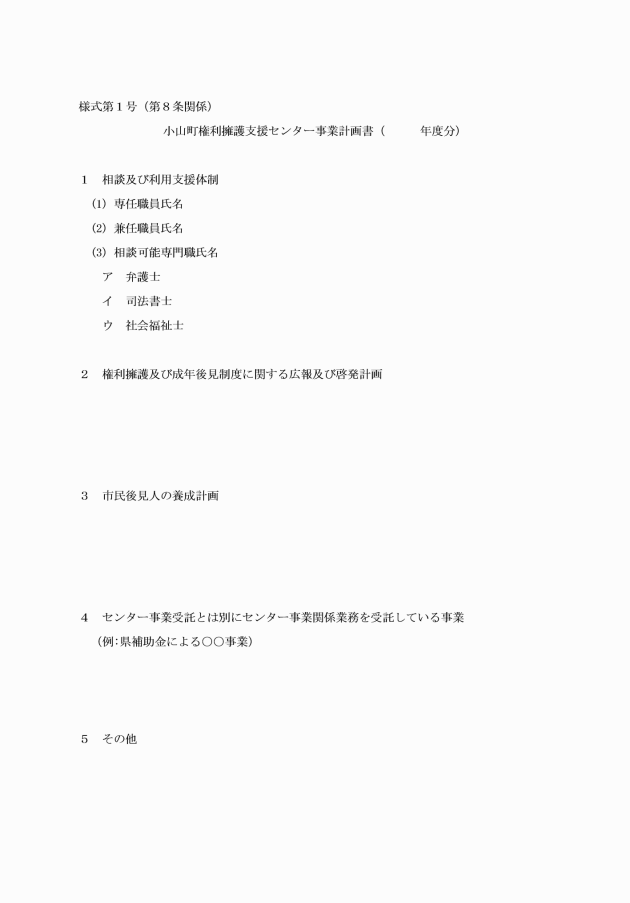

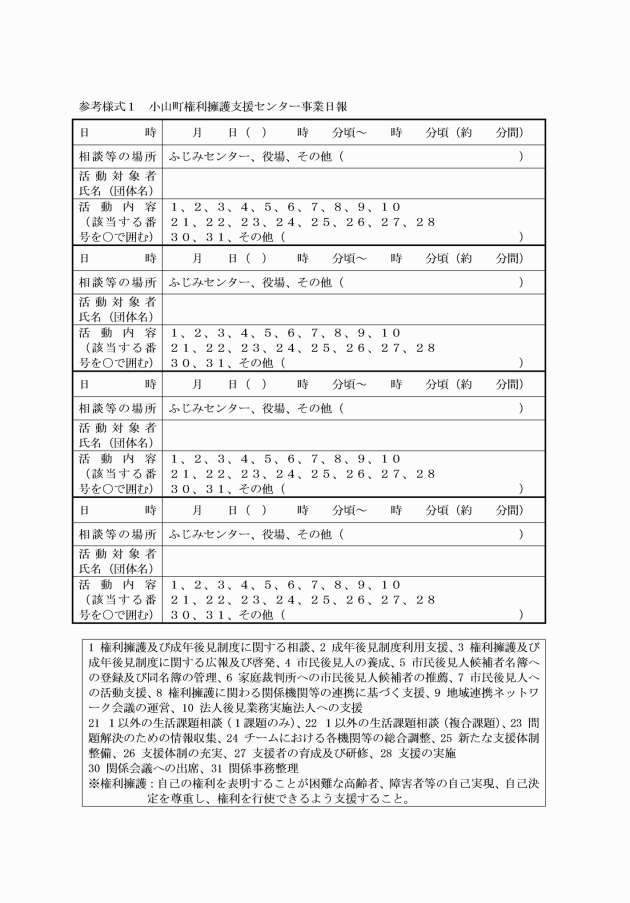

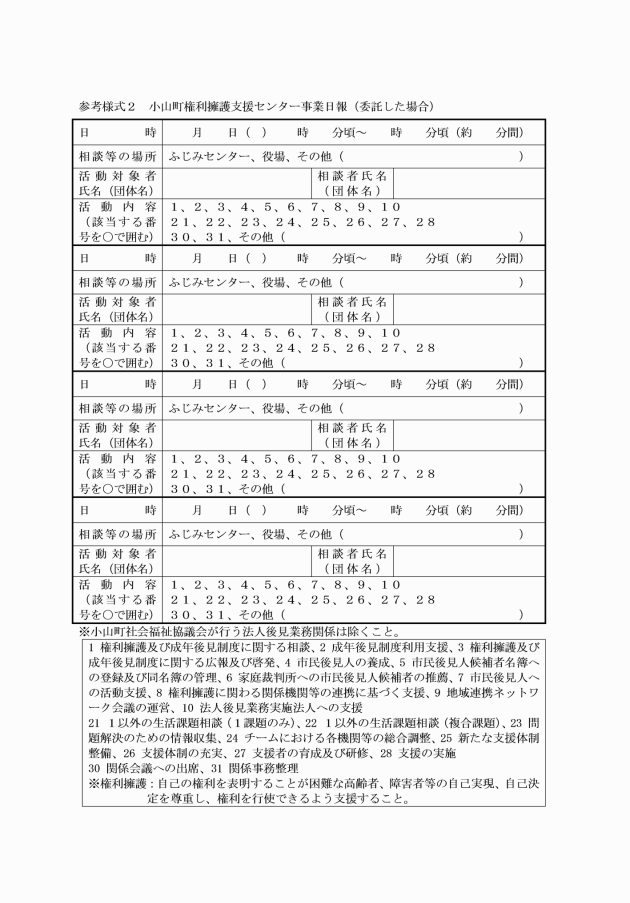

第8条 事業実施要綱第2条第2項の規定によりセンター事業を委託した場合において、センター事業の受託者(以下「センター事業受託者」という。)は、町長に小山町権利擁護支援センター事業計画書(様式第1号)を提出しなければならない。

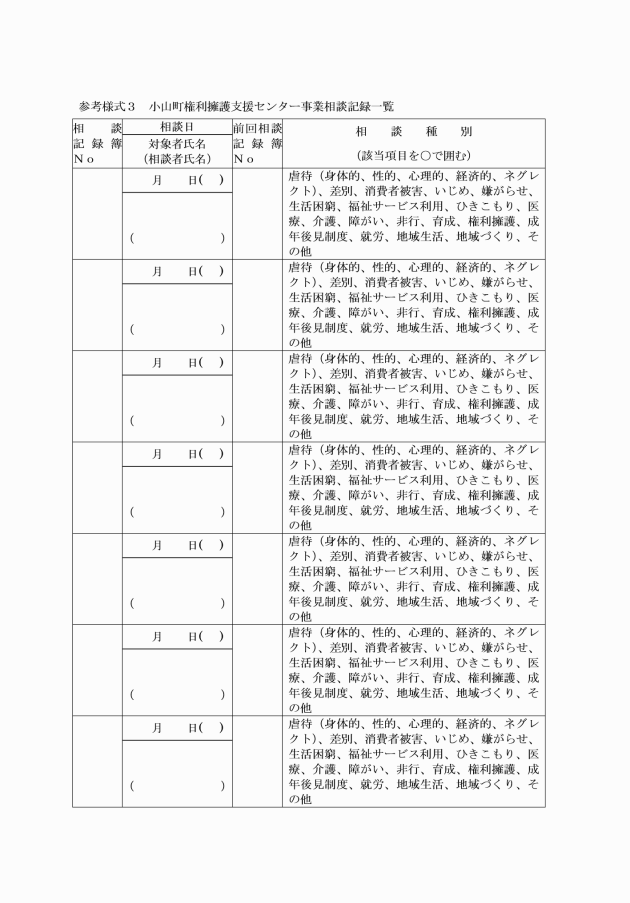

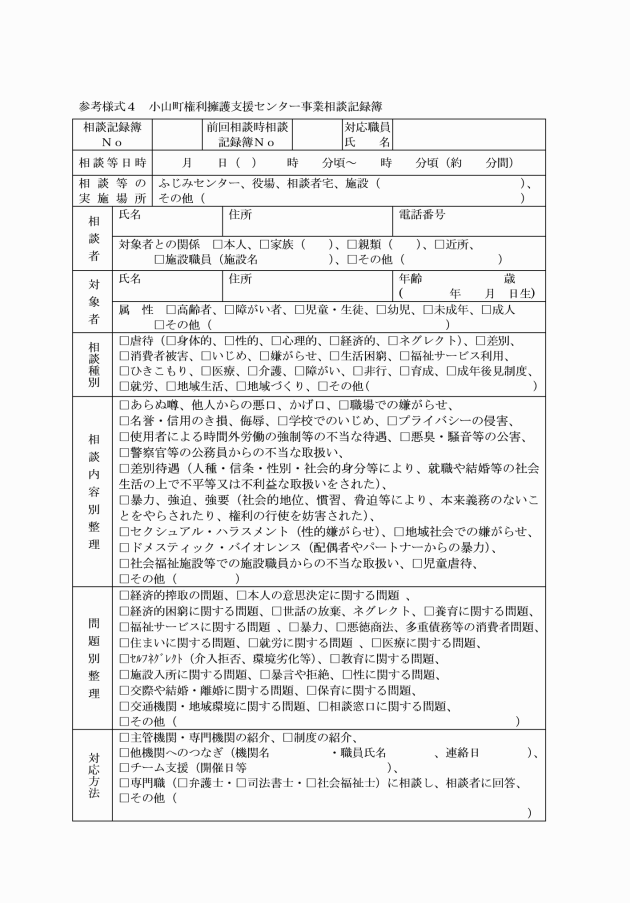

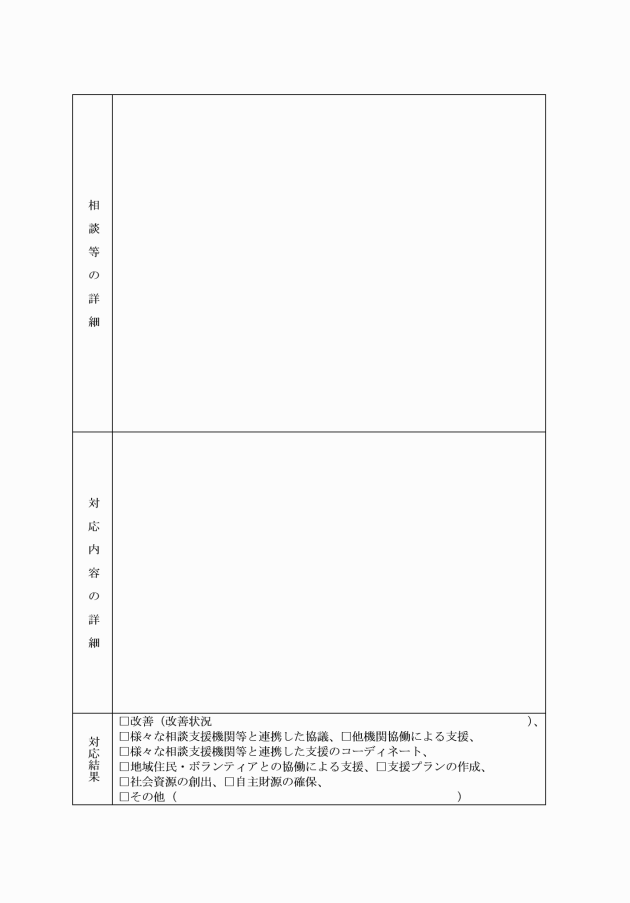

2 相談内容を明らかにするため、相談記録簿に相談を受ける都度その内容を記録しなければならない。

(定期打合会)

第10条 センター事業受託者は、成年後見制度利用促進主管課とセンター事業に関する報告及び協議に関する打合会を、月1回程度開催しなければならない。

(再委託等の禁止又は制限)

第11条 センター事業受託者は、弁護士等の専門職の相談業務を除き、受託した業務を第三者に委託し、又は請け負わせてならない。ただし、あらかじめ町長が承認した場合は、この限りでない。

(実績報告等)

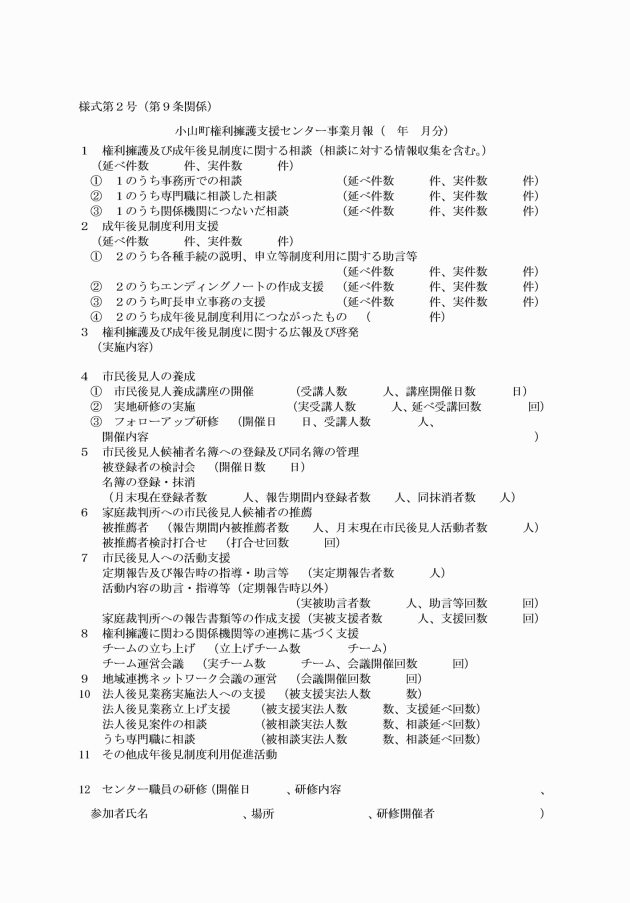

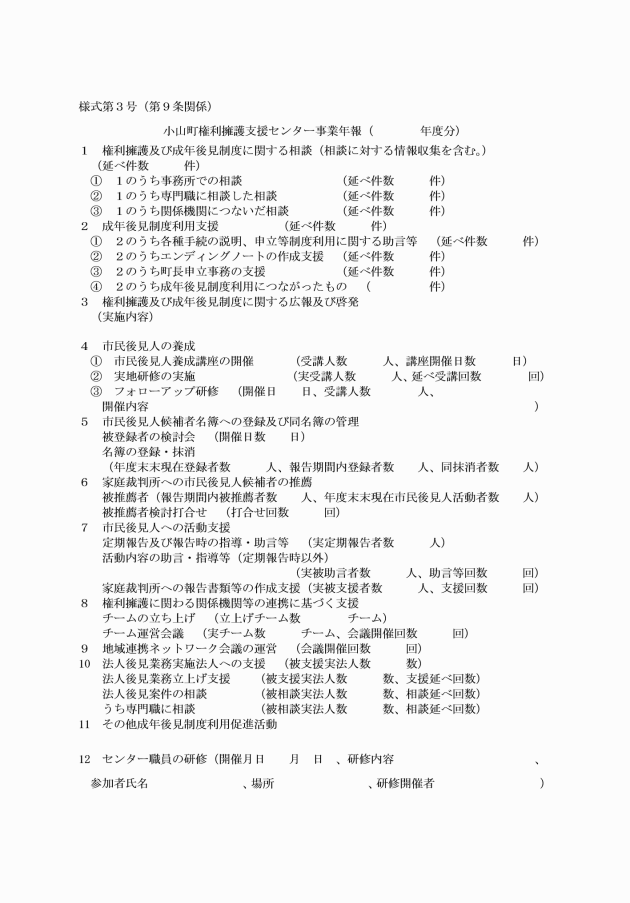

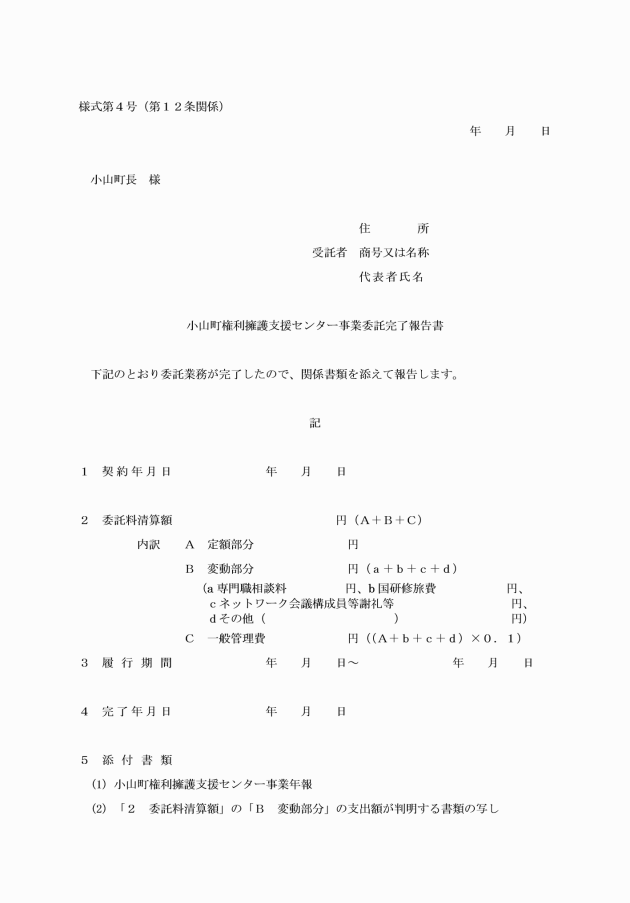

第12条 センター事業受託者は、第9条第1項に規定する月報を四半期ごとに、それぞれ7月、10月及び1月の10日までに並びに3月末日までに町長に提出しなければならない。

(プライバシー及び個人情報の保護)

第14条 センター職員は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

2 センター職員は、権利擁護及び成年後見制度に関する相談及び支援内容等、利用者の個人情報を厳重に管理して保護し、それぞれ目的以外に利用されることのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小山町個人情報保護法施行条例(令和4年小山町条例第32号)を遵守して取り扱わなければならない。

(守秘義務)

第15条 センター職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第9項の規定は、公示の日から起算して2年を超えない範囲内において、別に定める日から施行する。

(令和5年告示第79号で令和4年3月26日から施行)

附則(令和5年3月31日告示第97号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和5年12月28日告示第210号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年11月15日告示第164号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。