○小山町市民後見人候補者の登録、紹介等に関する要綱

令和2年3月27日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町における成年後見制度利用促進のための要綱(令和2年小山町告示第49号)に基づく市民後見人支援事業における市民後見人候補者の登録、紹介等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 市民後見人候補者名簿 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)の候補者(以下「市民後見人候補者」という。)として、家庭裁判所に推薦することができる者を登録した名簿をいう。

(2) 名簿登録者 市民後見人候補者名簿に登録された者をいう。

(3) 市民後見人 名簿登録者のうち家庭裁判所が後見人等として選任したものをいう。

(管理主体)

第3条 市民後見人候補者名簿に係る事務の管理主体は、小山町とする。

2 町長は、適切な取扱いが確保できると認める法人その他の団体に管理の一部又は全部を委託できる。

(登録基準)

第4条 市民後見人候補者名簿への登録を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録され、かつ、実際に居住していること。

(2) 町が実施する市民後見人候補者を養成するための講座(以下「市民後見人養成講座」という。)を修了していること。

(3) 小山町市民後見人養成のための実地研修(以下「実地研修」という。)として、町が社会福祉法人小山町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業の生活支援員又は法人後見業務における後見人等業務の履行補助者として活動する者(以下「法人後見支援員」という。)として活動する研修を一定期間受講していること。

(4) 次に掲げる活動のいずれかを行う意欲があり、同活動を安定的・継続的に実行できる健康状態や生活状態にあること。

ア 市民後見人

イ 法人後見支援員

(5) 名簿登録者に対して町が実施する各種研修に参加できること。

(6) 現に後見人等として選任されていないこと(親族の後見人等となっている場合を除く。)。

(7) 現に成年後見監督人、保佐監督人若しくは補助監督人として選任されていないこと。

(8) 現に任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第1号に規定する任意後見契約(以下「任意後見契約」という。)受任者又は任意後見人となっていないこと(親族の任意後見契約受任者又は任意後見人となっている場合を除く。)。

(9) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(10) 町から支払義務が課せられているものの滞納がないこと。

(11) 破産宣告又は破産手続開始の決定を受けたことがないこと。

(12) 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当しないこと。

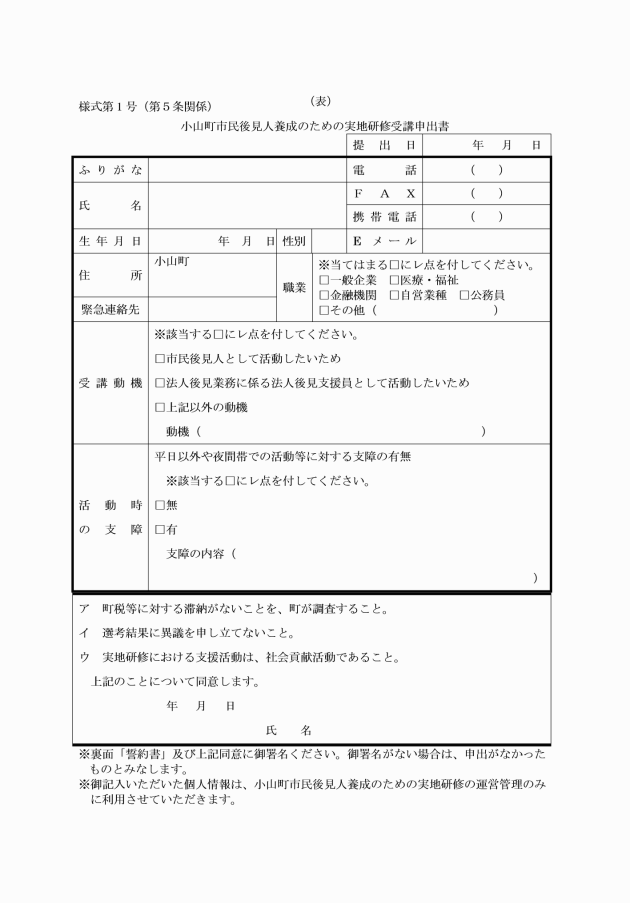

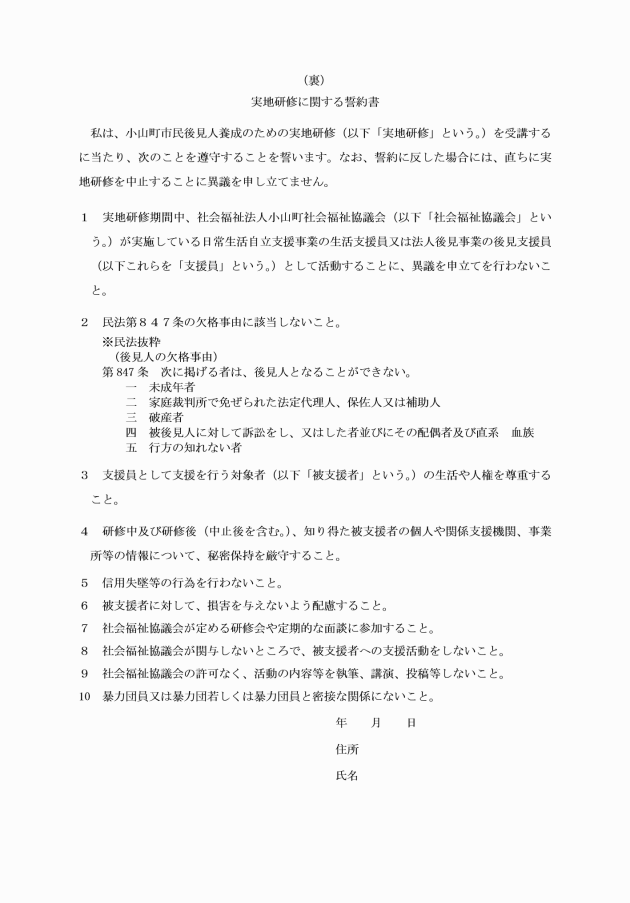

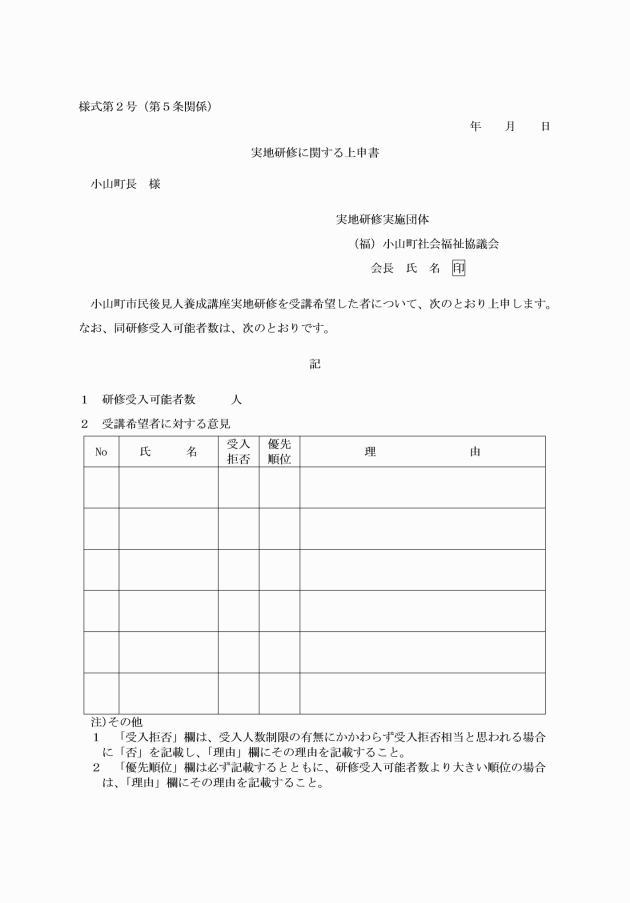

(実地研修の申出等)

第5条 市民後見人養成講座を修了した後、実地研修を受けようとする者は、小山町市民後見人養成のための実地研修受講申出書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(登録等)

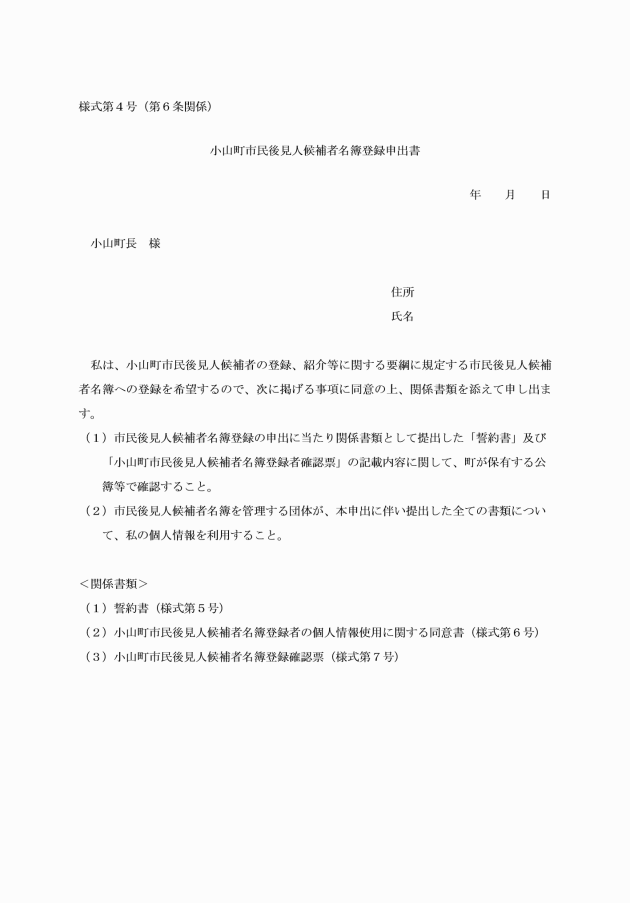

第6条 申請者は、実地研修受講後、小山町市民後見人候補者名簿登録申出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

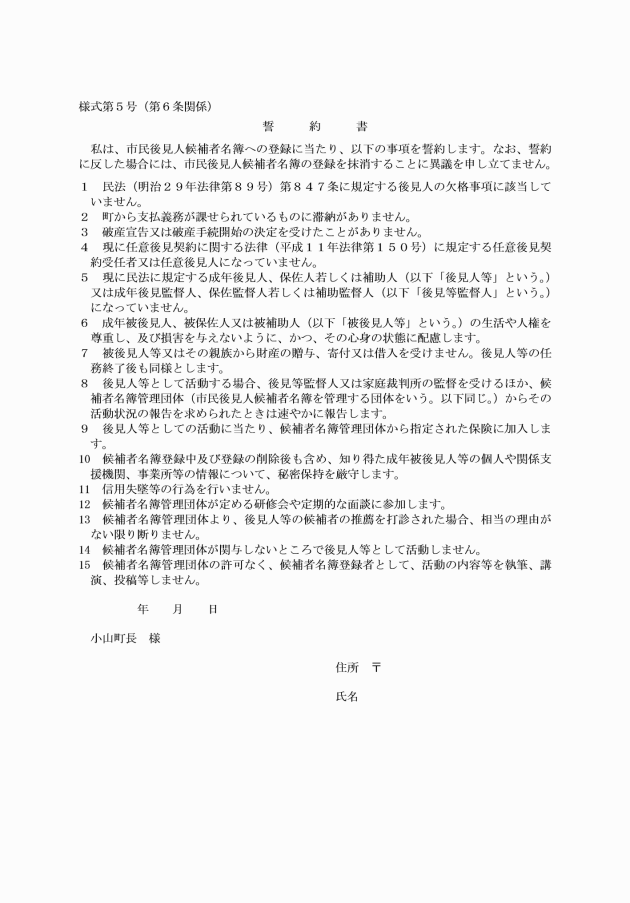

(1) 誓約書(様式第5号)

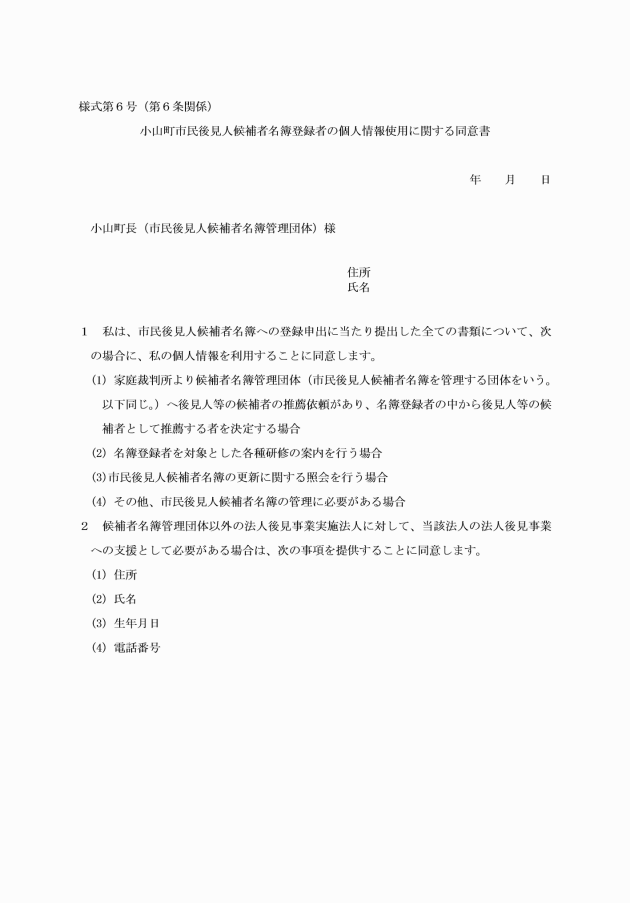

(2) 小山町市民後見人候補者名簿登録者の個人情報使用に関する同意書(様式第6号)

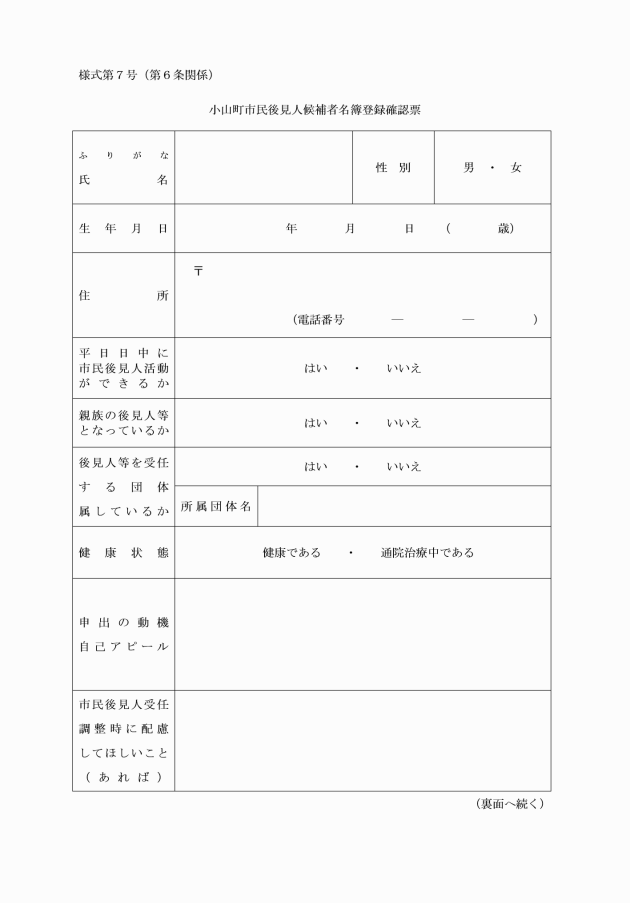

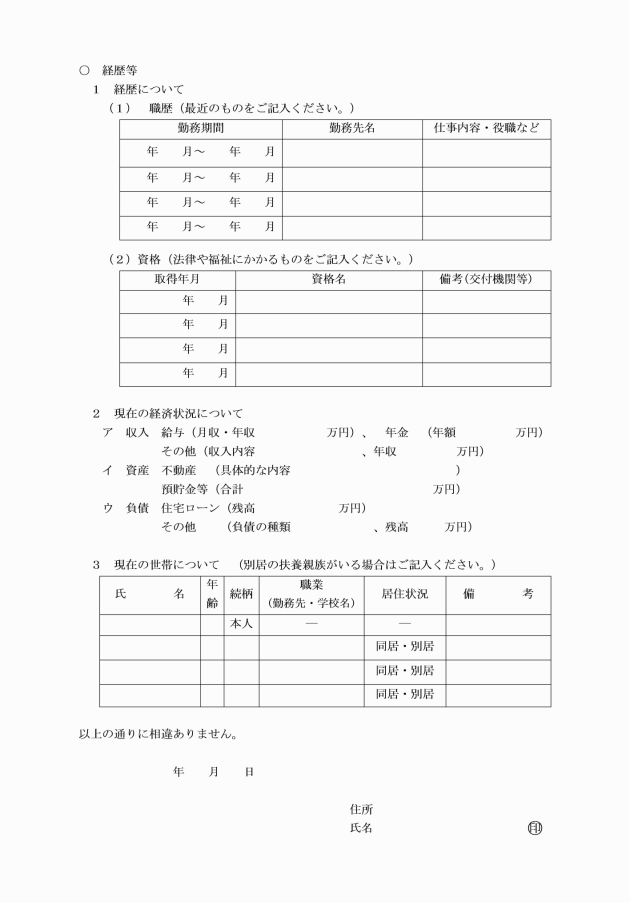

(3) 小山町市民後見人候補者名簿登録確認票(様式第7号)

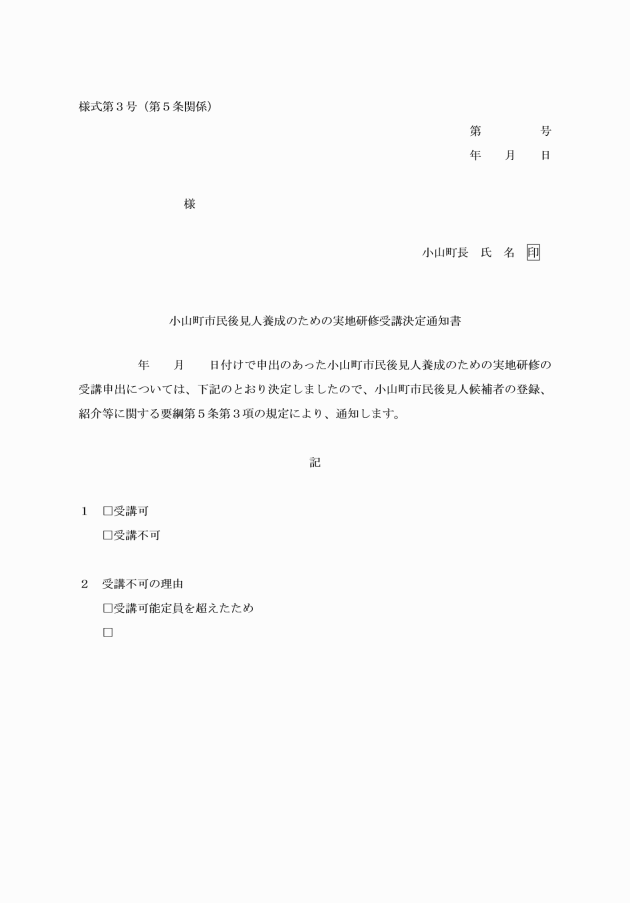

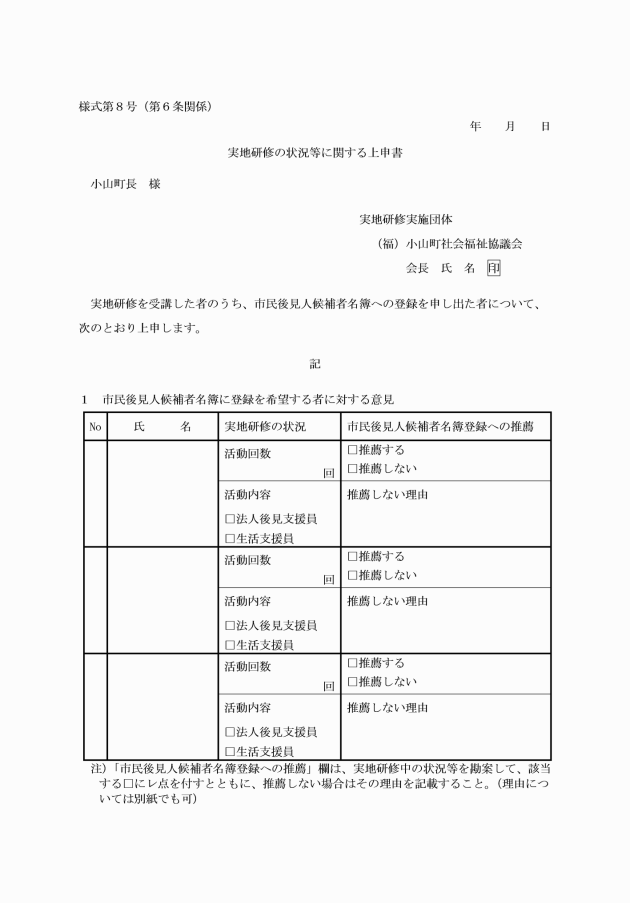

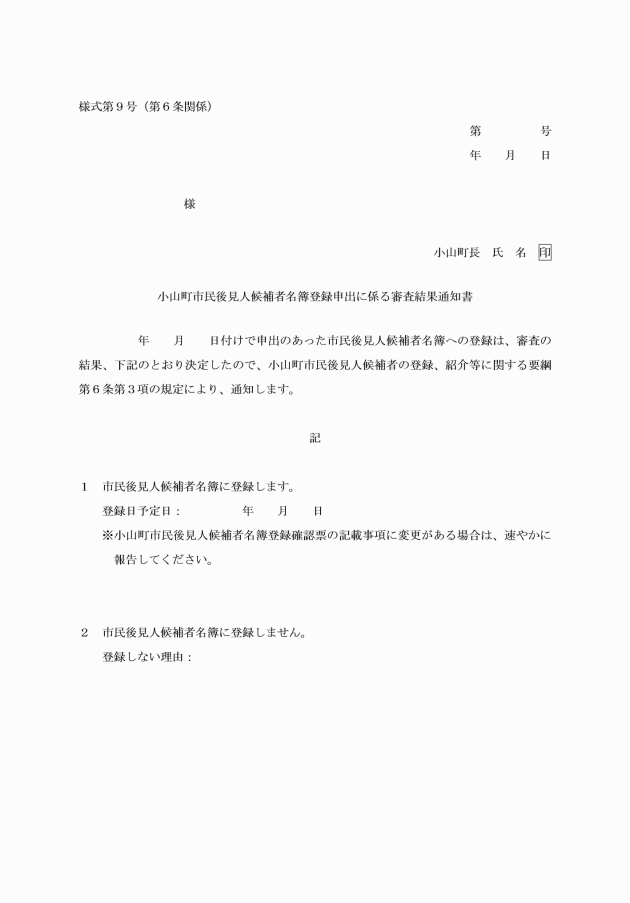

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、市民後見人又は法人後見支援員として活動する意思、心身の状態等を確認するため申請者と面接を行い、小山町成年後見制度利用促進懇談会要綱(令和2年小山町告示第50号)第2条第3号の規定により小山町成年後見制度利用促進懇談会構成員の意見を聴取したのち、市民後見人候補者名簿への登録の可否を決定する。この場合において、面接の資料とするため、社会福祉協議会から実地研修の状況等に関する上申書(様式第8号)を提出させなければならない。

4 町長は、必要に応じて名簿登録者の心身の状態等を確認するものとする。

(登録の変更等)

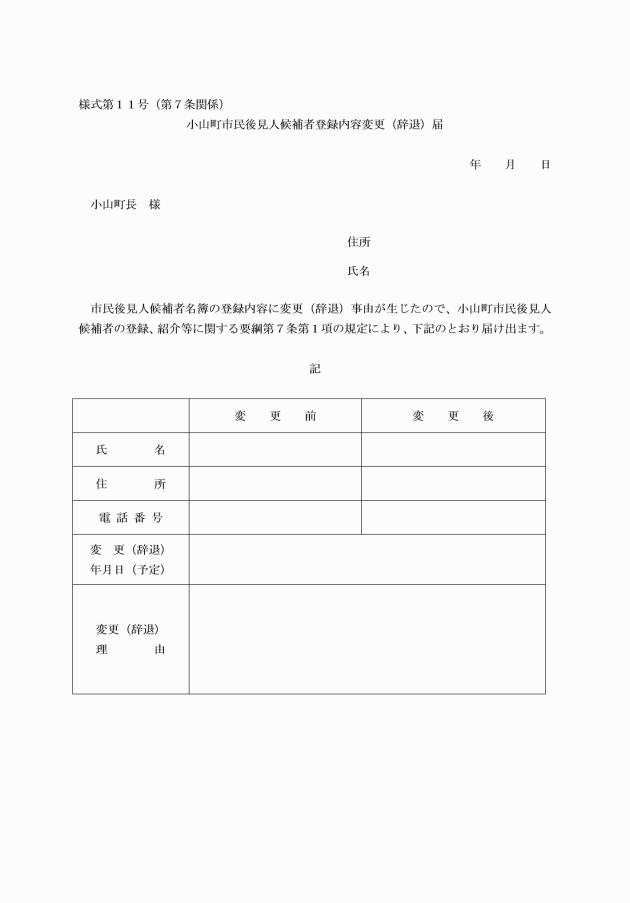

第7条 名簿登録者は、市民後見人候補者名簿に登録した内容に変更が生じたとき又は当該登録を辞退するときは、速やかに小山町市民後見人候補者登録内容変更(辞退)届(様式第11号)により町長に届け出るものとする。

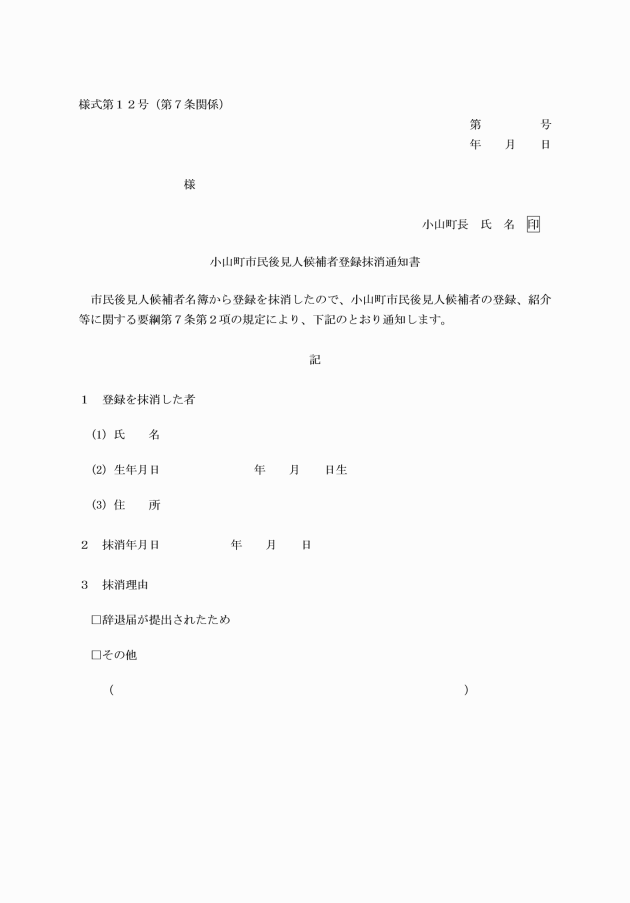

2 町長は、登録を抹消したときは、小山町市民後見人候補者登録抹消通知書(様式第12号)により、当該抹消者に通知するものとする。

(登録の抹消)

第8条 町長は、名簿登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿登録者に係る登録を抹消するものとする。

(1) 名簿登録者の心身の状態等が市民後見人の業務を行うには不安があると認められるとき。

(2) 町長の許可を得ずに配偶者又は4親等内の親族以外の者に対し後見人等を行うこととなったとき。

(3) 町長の許可を得ずに配偶者又は4親等内の親族以外の者と任意後見契約を締結したとき。

(4) 誓約書の内容に違反したとき。

(5) 町長の許可なく、市民後見人の名称を使用すると認められるとき。

(6) 市民後見人として不適切な行為を行ったと認められるとき。

(7) 名簿登録者を対象とした研修に、正当な理由なく参加しないとき。

(8) その他、町長が登録を抹消する必要があると認めるとき。

(就任の支援)

第9条 町長は、名簿登録者に対し、市民後見人の適正な業務の執行に必要な知識等の更なる習得に関する研修等を行い、市民後見人への就任を支援する。

(名簿の提出)

第10条 町長は、必要に応じて、家庭裁判所に市民後見人候補者名簿を提出するものとする。

(候補者の選考)

第11条 町長は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定により町長が行う審判請求に係る案件が発生した場合は、簡易な案件は小山町権利擁護支援センター事業実施要綱(令和2年小山町告示第51号。以下「センター事業実施要綱」という。)第2条に規定する権利擁護支援センター事業実施団体が、簡易でない案件はセンター事業実施要綱第4条に規定する小山町権利擁護支援センター事業懇談会(以下「事業懇談会」という。)が市民後見人候補者として推薦することが適当であると認めるときは、その市民後見人候補者として選考するものとする。

2 家庭裁判所から市民後見人候補者として名簿登録者の推薦依頼がなされた場合は、簡易な案件は権利擁護支援センター事業実施団体が、簡易でない案件は事業懇談会が市民後見人候補者として推薦することが適当であると認めるときは、市民後見人候補者として選考するものとする。

(候補者の推薦)

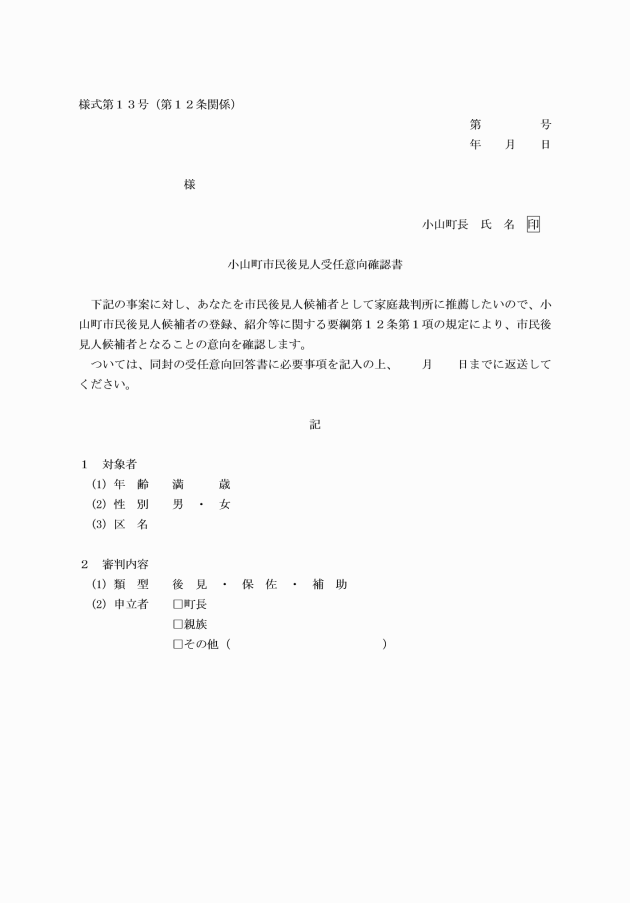

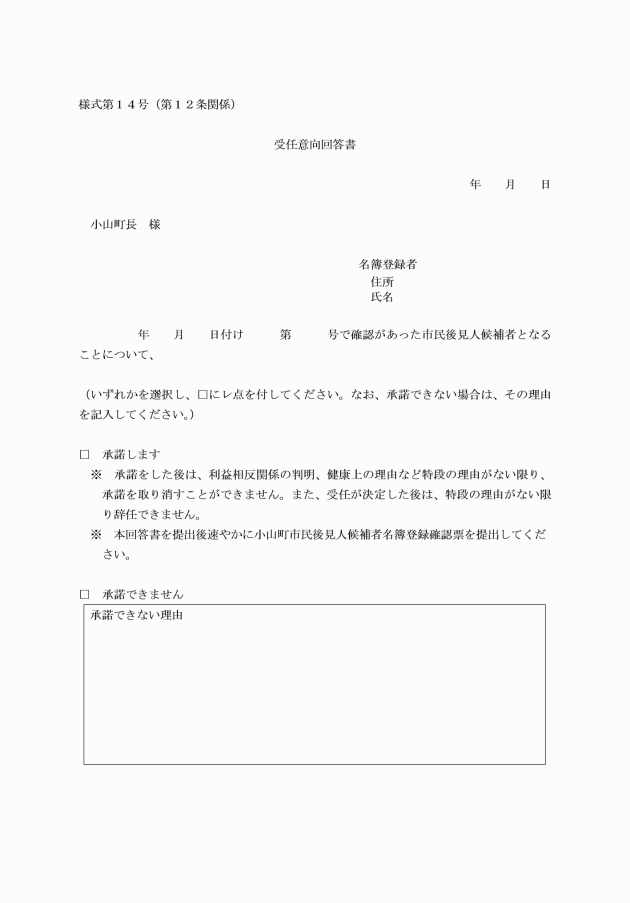

第13条 町長は、前条の規定により受任の意向が確認できた名簿登録者を市民後見人候補者として家庭裁判所に推薦する。

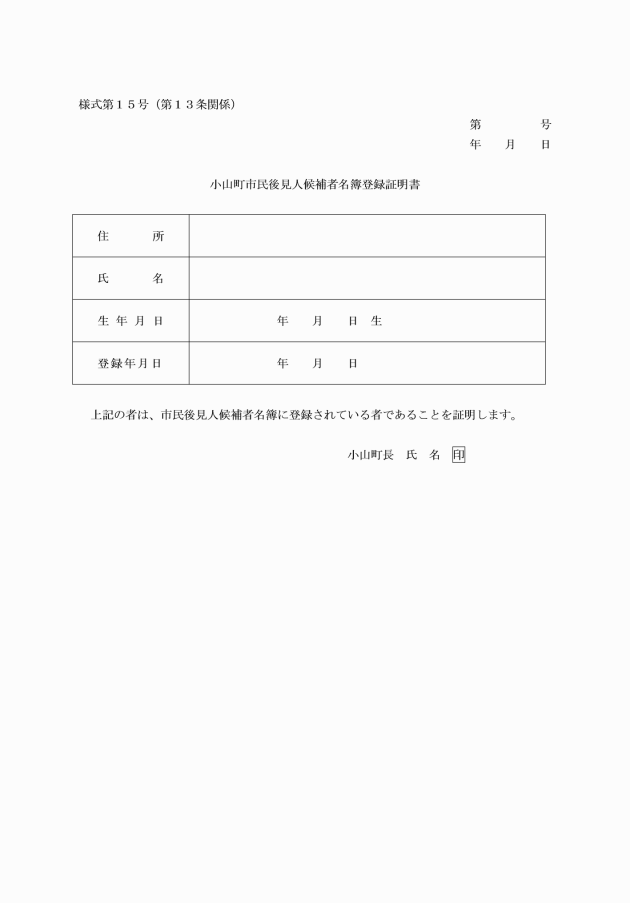

2 市民後見人候補者の推薦において、家庭裁判所から名簿登録者であることの証明を求められた場合は、小山町市民後見人候補者名簿登録証明書(様式第15号)により証明するものとする。

(市民後見人の活動等の支援)

第14条 町長は、前条の推薦を経て家庭裁判所の審判により市民後見人として活動することとなった名簿登録者に対し、必要な相談及び支援のための体制を整備し、その活動を支援するものとする。

2 町長は、社会福祉協議会の管理、支援、監督下等において自己の名で成年後見業務を行う市民後見人が社会福祉協議会加入の成年後見人損害補償保険に加入する場合には、当該保険料の一部又は全部を社会福祉協議会に対し交付するものとする。

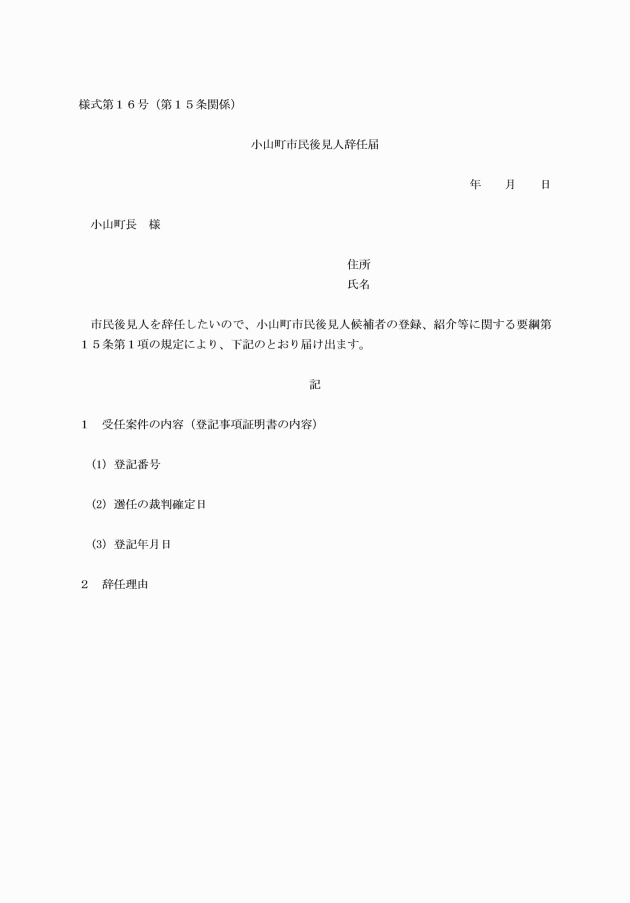

(市民後見人の辞任)

第15条 市民後見人は、やむを得ない事情により家庭裁判所に辞任を申し出るときは、あらかじめ小山町市民後見人辞任届(様式第16号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、家庭裁判所等と協議の上、必要な対応を行うものとする。

(法人後見実施法人への支援)

第16条 町長は、必要に応じて、法人後見実施法人に対して名簿登録者の情報を提供できるものとする。

2 法人後見実施法人は、前項の規定により名簿登録者の情報を取得した場合、当該法人の法人後見支援員としての活動に名簿登録者の同意を得て従事させることができるものとする。

3 社会福祉協議会は、前項に規定する活動以外に、日常生活自立支援事業の生活支援員としての活動に、名簿登録者の同意を得て従事させることができるものとする。

(市民後見人候補者名簿管理の委託)

第17条 第3条第2項の規定により市民後見人候補者名簿の管理の一部又は全部を委託した場合において、市民後見人候補者名簿管理業務受託者は、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 市民後見人候補者名簿への登録又は抹消したときは、当該名簿登録者の氏名。この場合において、当該事実が発生後の市民後見人候補者名簿の写しを添えて報告しなければならない。

(2) 名簿登録者の前年度活動状況

(遵守事項)

第18条 実地研修を受講した者、市民後見人として活動した者及び法人後見支援事業に関係した者は、知り得た個人情報を漏らしてはならない。市民後見人候補者名簿から登録を抹消した後も、また同様とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に実地研修を受講している者は、第5条の規定により実地研修を決定されたものとみなす。

附則(令和5年12月28日告示第210号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年8月29日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。