○小山町議会会議運営等規程

平成25年3月25日

議会訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、小山町議会の会議運営等に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

一般的・包括的な事項 (1議会の呼称及び招集、2議席の指定、3諸般の報告等、4紹介及び挨拶、5参集等、6会期、7本会議の開閉、8本会議時間、9離席等、10提案説明等の配布、11議長及び副議長の任期) | |

投票 (1投票の方法) | |

議案 (1議案の朗読、2議案の提出等、3議案の訂正及び撤回、4議案の修正、5議案に対する動議) | |

議事日程 (1会期の開会日及び議事日程、2延会の場合の議事日程、3一般質問の日程) | |

議事 (1説明員、2議題及び議案等の説明、3委員会付託、4委員長報告、5その他) | |

本会議における発言 (1発言の場所、2通告の効力、3質疑の制限等、4討論、5委員長報告に対する質疑、6本会議場への資料等の提示、7その他) | |

一般質問 (1一般質問通告書の送付及び質問件数、2一般質問の方法、3一般質問の種類等、4質問内容留意点、5一般質問通告書の受付等、6一般質問通告書の内容、7答弁者、8質問要領、9関連質問、10質問順序、11質問原稿、12一般質問通告書の様式、13その他) | |

緊急質問 (1質問の通告、2関連質問、3議会運営委員会の同意) | |

表決 (1人事案件の表決、2記名投票による表決) | |

委員会 (1常任委員の選任等、2常任委員会、3特別委員会、4委員長会議、5議会運営委員会、6その他) | |

請願(陳情、要望) (1紹介議員、2請願の取下げ、3請願の審査報告、4陳情書、5要望書) | |

規律・懲罰 (1規律・懲罰の処理) | |

会議録等 (1会議録署名議員、2会議録の整文、3会議録の配布等、4配布用会議録の公開等、5会議の記録) | |

災害対応(1小山町災害対策本部設置時の対応、2地震災害時の対応、3その他) | |

慶弔 (1表彰等の伝達、2追悼の挨拶、3慶弔に対する贈呈) | |

全員協議会、議員懇談会及び委員会協議会 (1全員協議会、2議員懇談会、3全員協議会と議員懇談会の取扱事件の振り分け、4委員会協議会、5その他) | |

議会広報 (1議会だより、2ホームページ、3会議開催広報) | |

取材許可等 (1取材許可権限、2カメラ等の持ち込み許可、3臨時会の放映、4委員会の取材許可等) | |

服装 (1本会議の服装、2クールビズの期間中の服装、3委員会等の服装、4その他) | |

各種委員会等への委員推薦 (1委員の期間、2委員の継続、3委員の推薦方法) | |

議会関係諸室の使用 (1議会関係諸室の定義、2使用時間、3時間外入室、4会派室としての使用) | |

その他 (1品位の保持、2議場での敬称、3会合結果の報告、4組合議会結果の報告、5委員会研修の職員同行申出、6長期不在届の提出、7海外旅行届の提出、8不在届の提出、9議会活動の優先、10町行事の優先、11区長等への就任制限、12町補助金等交付団体等役員への就任制限、13寄附の禁止、14予算要望) |

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、一般質問の一問一答方式の導入及び議員側の壇の使用に関する規定は、議員側の壇の設置終了後の本会議から施行する。

附則(平成27年2月17日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和3年6月15日議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和5年12月20日議会訓令第1号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一般的・包括的な事項の原則

1 議会の呼称及び招集

(1) 議会は、定例会と臨時会に分かれており、定例会は毎年3月、6月、9月及び12月の4回招集されるが、この呼び方は、「○○年第○回○月小山町議会定例(臨時)会」と称し、歴年によりこれを更新する。

(2) 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね14日以内に臨時会が招集されることを通例とする。

(3) 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長に通知する。

(4) 議長は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。ただし、一般選挙後の最初の議会開催通知は、議会事務局長名をもって通知する。

2 議席の指定

(1) 一般選挙後、最初の議会における議席の決定は、臨時議長が仮議席を指定し、議長選挙の後に議長が議席を指定する。

(2) 前号の臨時議長が指定する仮議席は、50音順とする。

(3) 第1号の議長が指定する議席は、当選回数又は在職期間(以下この項において「当選回数等」という。)の少ない順とし、当選回数等が同じ場合は抽選により決定する。この抽選は、当選回数等別の50音順に、職員が持ち回る抽選棒を自席で引き、その番号順とする。

(4) 正副議長の議席は、最終番号の議席を議長、その前の番号の議席を副議長とする。

(5) 常任委員会委員改選時(一般選挙後の2年後)に議席の変更を行う。なお、指定方法は、第3号及び前号のとおりとする。

(6) 補欠議員の議席は、議長が定める。

3 諸般の報告等

(1) 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとする。

(2) 諸般の報告は、開議宣告又は再開宣告の直後にこれを行うことを原則とする。

(3) 町長等の行政報告は、必要により、議長の諸般の報告の次に行い、質疑は原則として行わない。

4 紹介及び挨拶

(1) 一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、議会事務局長が行う。

(2) 一般選挙後、最初の議会において臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。また、町長、執行機関幹部等の紹介は、執行機関側で行うものとする。

(3) 議長及び副議長は、就任及び辞任に当たり挨拶する。

(4) 議長は、町長等から就退任の挨拶の申出がある場合は、発言を許可する。

5 参集等

(1) 議員の参集の通告は、議場前の「登退庁標示札」により行う。

ア 本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会及び全員協議会(以下「本会議等」という。)に応招し、登庁したときは、「登退庁標示札」を点灯することにより、出席について議長又は委員長(以下「議長等」という。)に届け出たこととみなす。また、退庁するときは、「登退庁標示札」を消灯すること。

イ 本会議等以外の議員活動のため登庁したときは、上記アに準じて議会事務局長に通告すること。

(2) 議場へ入退場するときは、一礼して入退場する。

(3) 携帯電話の議場への持ち込みは、原則しない。(持ち込む場合は、マナーモードとする。)なお、委員会等も同様とする。

(4) 議員が議場の議席に着席するときは、議席右上方の氏名標を起こし、退席するときは氏名標を倒し、退席すること。

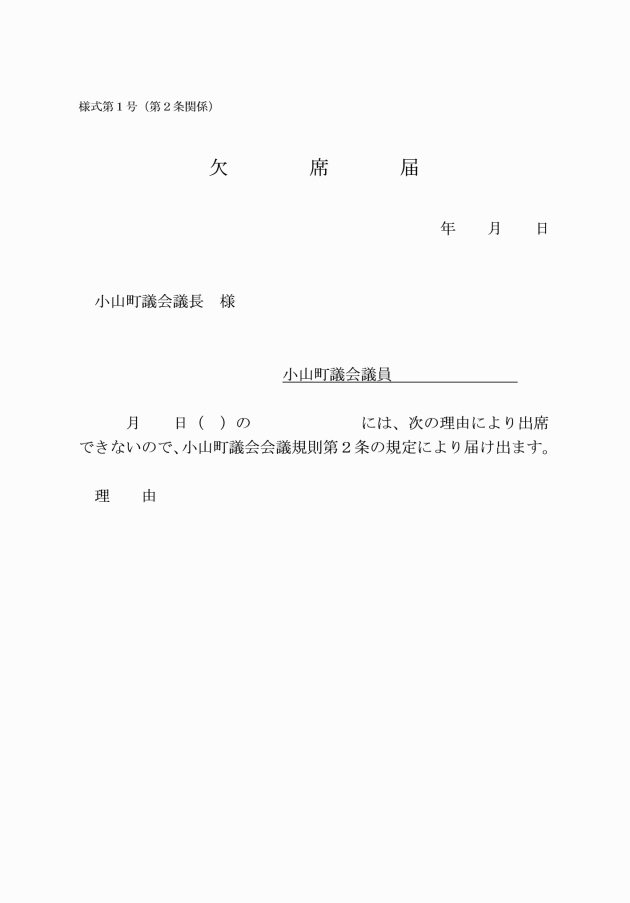

(5) 本会議等に欠席するときは、その理由を付した「欠席届」を事前に議長等に提出すること。事前に「欠席届」を提出できない場合は、電話等により議長等に申し出て、事後に「欠席届」を提出すること。

(6) 葬儀による本会議欠席については、親族の死亡(6親等内の血族及び3親等内の姻族の死亡)を原則とする。なお、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会及び全員協議会については、この基準を準用する。

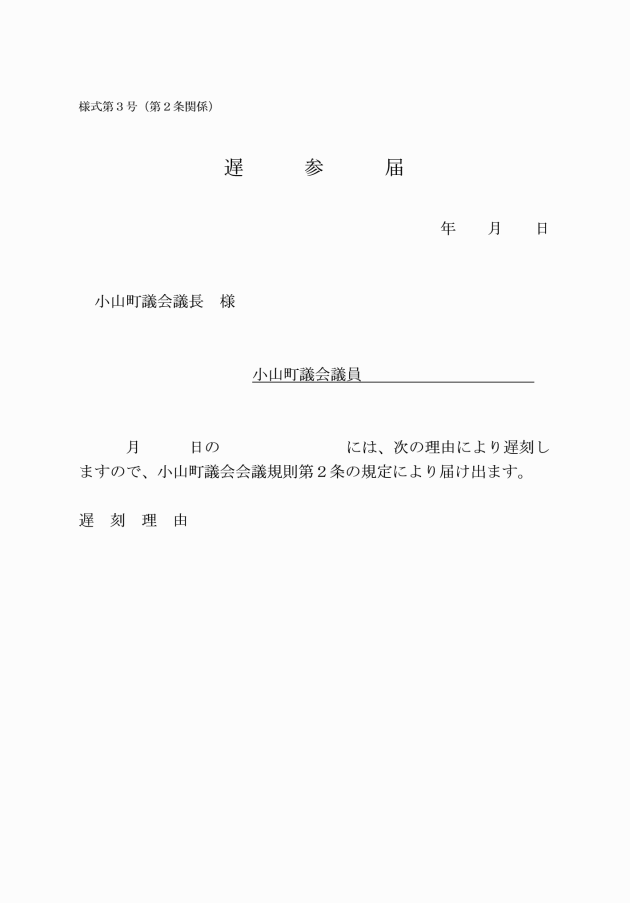

(7) 本会議等に遅参するときは、その理由を付した「遅参届」を事前に議長等に提出すること。事前に「遅参届」を提出できない場合は、原則として30分前までに電話等により議長等に申し出て、事後に「遅参届」を提出すること。

(8) 遅参した者の議場への入場は、休憩中を原則とする。

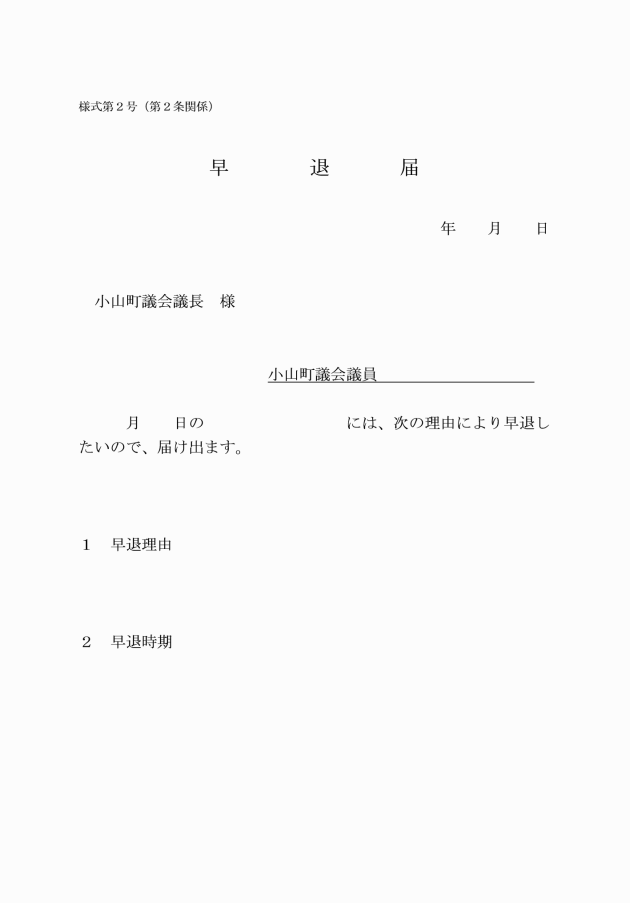

(9) 本会議等を早退するときは、その理由を付した「早退届」を事前に議長等に提出すること。事前に「早退届」を提出できない場合は、議長等に申し出て、事後に「早退届」を提出すること。

(10) 議場では、執行部に対し毅然とした態度で臨むこと。また、傍聴者と親密な話はしないこと。

6 会期

(1) 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が開会日に諮って決める。

(2) 会期の延長は、会期終了の当日に議決する。この場合において、当日の本会議欠席者に対して、その旨を文書で通知することを原則とする。

7 本会議の開閉

(1) 本会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。

(2) 閉会については議長の宣告がなくても、会期の終了により、閉会となる。

(3) 議長は、会期終了の日まで、次回本会議の開催日時を通告する。

8 本会議時間

(1) 本会議の開始合図は定刻に号鈴(ブザー)を鳴らすこととし、それと同時に議長が入場する。

(2) 会議時間の変更は、議長が当該会議の直前の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を議員に通知する。

(3) 定例会等で時間延長(午後5時以降に延びる)をする場合、午後5時前に議長が議員に会議延長の宣告をする。

9 離席等

(1) 本会議中、議員は、みだりに議席を離れてはならない。

(2) 本会議中の面会又は電話の取次ぎは、特に緊急なとき以外は行わない。

(3) 本会議中の退席の手順は、次のとおりとする。なお、再入場は、休憩中を原則とするが、休憩中以外であっても再入場の必要があると議長が認める場合は、議長は「入場を許可します。」と発言し、当該議員を再入場させることができるものとする。

ア 挙手し、「退席を希望します。」と発言する。

イ 議長は、「退席を許可します。」と発言する。

ウ 議長の許可を受けた後、離席し、入退場口から退場する。

10 提案説明等の配布

(1) 執行機関は、3月定例会の予算及び9月定例会の決算の提案理由の説明を、印刷物にして全議員に配布する。なお、配布日は、一般質問(代表質問)権のある会派の会派代表者に対しては定例会招集告示日、他の議員に対しては定例会開会日とする。

(2) 執行機関は、一般質問(代表質問)に資するため、町長の所信表明がある場合(一般選挙後初定例会及び3月定例会)は、所信表明を印刷物にして配布する。なお、配布日は、一般質問(代表質問)権のある会派の会派長に対しては定例会招集告示日、他の議員に対しては定例会開会日とする。

(3) 前2号の印刷物については、文書にて執行機関に依頼するものとする。

11 議長及び副議長の任期

議長及び副議長の任期は、2年を例とする。この場合において、議長及び副議長は、辞表を提出する。

別表第2(第2条関係)

投票の原則

1 投票の方法

(1) 議長が、投票開始を宣告する。

(2) 議員は、議席順に、投票箱前に進み順次投票する。

(3) 議長は、最後に投票する。

別表第3(第2条関係)

議案の原則

1 議案の朗読

(1) 定例会及び臨時会については、議案を朗読する。

(2) 追加議案は、朗読しない。

2 議案の提出等

(1) 議員による発議案は、議案、意見書案、決議案等について、暦年ごとに一連番号を付す。

(2) 町長から提出される議案は、暦年ごとにその種別ごとに、一連番号を付して提出される。

(3) 議長は、議案の写しを各議員に配布する。

(4) 町長から提出される議案等は、原則、告示日(定例会7日前、臨時会3日前)に議員宅に送達する。追加議案は、おおむね3日前までに配布するが、人事案件、工事請負契約等の議案については当日配布となることもある。当日配布の場合には、事前に全員協議会、委員会協議会等において説明するものとする。

(5) 議会に提出される議案は、あらかじめ議会運営委員会にて説明し、この議を経てその扱いを決する。

(6) 意見書案等の提案は、定例会最終日に行うことを原則とする。

3 議案の訂正及び撤回

(1) 議案の訂正及び撤回は、議会運営委員会に報告する。

(2) 議案の訂正及び撤回は、原則として、文書をもって行う。

(3) 議案等の委員会付託後の撤回は、まず議会運営委員会において許否を決めた上、議会に報告する。

4 議案の修正

議案が委員会で修正可決された場合には、本会議において委員長報告の中で修正を行う。

5 議案に対する動議

(1) 議案を審査する特別委員会の設置を求める動議は、議会運営委員会委員長の動議による。

(2) 小山町議会会議規則(平成3年小山町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)に反する動議は、議長はとりあげない。

(3) 議長宣告に対する異議の申し立てについては、法律又は会議規則に規定するもの以外は、行うことができない。

別表第4(第2条関係)

議事日程の原則

1 会期の開会日及び議事日程

(1) 会期及び議事日程は、原則として議長が議会運営委員会に諮問する。

(2) 開会日については、前定例会の議会運営委員会で決定することを旨とする。

(3) 議会運営委員会は、議会閉会中の継続審査の議決を経て、開会日7日前の午前を基本として開催する。なお、開会日が祝日や緊急止むを得ない事態が生じ、開会が不能な場合については、議長の判断に委ねる。

(4) 議事日程は、一議案一日程として作成し、一日ごとに順次番号を付ける。

(5) 本会議開会日は、議案の提案説明、質疑、委員会付託を行うことを原則とする。

(6) 3月定例会「当初予算」及び9月定例会「決算」は、提案説明の後、別の日程(2日目)で補足説明を行い、別の日程(3日目)で質疑、委員会付託を行う。なお、本会議での補足説明は、委員会に準じた程度の説明を求める。

(7) 3月定例会「当初予算」及び9月定例会「決算」にかかる質疑の日程は、補足説明の日の翌日から3日以上(休日及び週休日を含む。)を空けるものとする。

2 延会の場合の議事日程

延会のため議事が終わらなかった事件は、他の事件に先行して、次回の議事日程とすることを原則とする。

3 一般質問の日程

(1) 一般質問は、会期の中間期におおむね1日で行い、予備日を1日設ける。

(2) 質問者の多い時は、予備日を利用する。(この場合の議事日程への組入れは、議会運営委員会で協議し決定する。)

別表第5(第2条関係)

議事の原則

1 説明員

(1) 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長、その他の執行機関の長に対して行うことが原則であるが、省略することもできる。また、緊急の場合は、口頭により行うことができる。

(2) 説明員の範囲は、町長及び各種委員会の長などのほか、原則として、これらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者とする。

(3) 9月定例会「決算審査報告」及び「決算認定」については、代表監査委員の出席を要求する。なお、代表監査委員が体調不良等で本会議に出席できない時は、議会選出の監査委員が決算審査報告の説明を行う。

2 議題及び議案等の説明

議員による発議案のうち、意見書案及び決議案で内容の明確なものについては、趣旨説明を行わないことができる。

3 委員会付託

(1) 議案の取扱い(本会議及び委員会付託)は、議会運営委員会に諮って、その取扱いを決定する。

(2) 常任委員会に付託する事件で、所管委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮って、その所管を決定する。

(3) 委員会付託しないもの(本会議での審査)の例

ア 人事、専決関係(本会議開会日に即決又は追加議案で即決)

イ 請負契約関係(本会議開会日に即決又は追加議案で即決)

ウ 一部改正等の簡単な条例等

議会運営委員会に諮って、採決の方法を協議し、対応することを基本とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

エ 内容軽微な補正予算(即決)

オ 3月定例会に係る補正予算(開会日に即決)

(4) 委員会付託するものの例

ア 新規条例及び直接住民の負担になる条例の一部を改正する条例

イ 予算、決算(所管の常任委員会に分割付託することを原則とする。)

ウ 請願、陳情等

4 委員長報告

(1) 常任委員会委員長の報告は、小山町議会委員会条例(平成3年小山町条例第14号)第2条に規定する順序による。

(2) 委員長報告は、委員会の会議の記録に基づいて、委員長が作成する。

(3) 発言までの手順

ア 議長が「委員長の報告を求めます。」と発言する。

イ 委員長が挙手し「議長」と呼ぶ。

ウ 議長が「○○委員長」と呼ぶ。

エ 委員長が「○○番」と言い、執行機関側の壇に登壇し報告を行う。

5 その他

(1) 意見書案又は決議書案を提出するときは、議会運営委員会に諮り、委員会付託する。

(2) 意見書は、多数議決とし、議決されたものは関係機関に送付する。

(3) 決算を議題に供したときは、町長の説明及び部長等の補足説明後、決算審査報告について、監査委員に説明させる。

別表第6(第2条関係)

本会議における発言の原則

1 発言の場所

(1) 発言(一般質問、質疑、討論、委員長報告、動議の説明、議案等の説明等)は、全て議長の許可を得た後、執行機関側若しくは議員側の壇又は自席(執行機関のみ)で行う。この場合において、発言場所は原則として次のとおりとする。

ア 執行機関側の壇

(ア) 一般質問(一括質問一括答弁方式の1回目)

(イ) 議案に対する質疑

(ウ) 討論

(エ) 委員長報告

(オ) 委員長報告に対する質疑及び回答

(カ) 動議の説明

(キ) 一般質問に対する回答(1件の質問項目に対する1回目のみ)

(ク) 議案の説明

(ケ) 議案に対する質疑への回答

(コ) その他特に定めのない事項

イ 議員側の壇

(ア) 一般質問(一括質問一括答弁方式の再質問)

(イ) 一般質問(一問一答方式)

(ウ) 予算・決算に対する質疑

ウ 自席(執行機関のみ)

(ア) 一般質問に対する回答(再質問又は一問一答方式の1件の質問項目に対する2回目以降)

(イ) 予算・決算に対する質疑への回答

(2) 議長は、議会運営委員会でやむを得ないと認めた場合に限り、議席での発言(簡単な発言を除く。)を許可することを原則とする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 通告の効力

発言通告者が発言の当日欠席したとき、順序になっても発言しないとき、又は議場にいないときは、発言の通告はその効力を失う。ただし、一般質問のうち代表質問において、発言通告者が発言の当日欠席したときは、この限りでない。

3 質疑の制限等

(1) 1問につき3回までとする。

(2) 所属委員会に付託される案件に対しては、総括的な質疑は許可されるが、詳細な説明を求める質疑はできない。

(3) 質疑が趣旨からそれた場合は、議長が注意を促がす。

(4) 議案質疑で簡易なものは、数件まとめて質疑できる。

(5) 質疑の順番

通告を要する質疑は、通告順を原則とする。通告を要しない質疑のときは、先挙手順を原則とする。

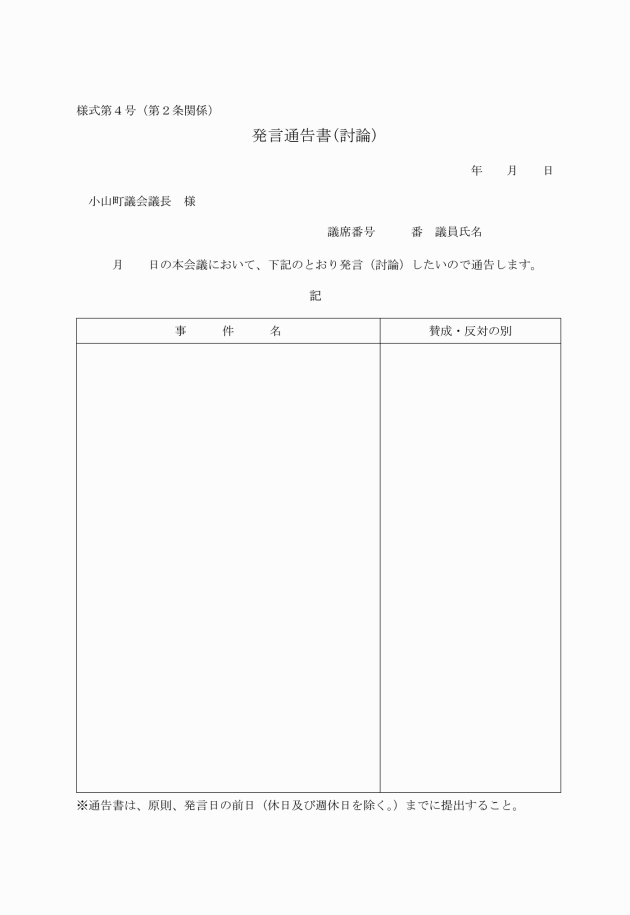

4 討論

(1) 同一議員が同一議題につき1回に限り賛否の意見を述べることができる。

(2) 討論の順序

ア 委員会に付託しない場合

(ア) 修正案のない場合 原案反対者→原案賛成者(繰り返し)

(イ) 修正案のある場合 原案賛成者(修正案反対者)→原案及び修正案反対者→原案賛成者→修正案賛成者(原案反対者)(繰り返し)

イ 委員会に付託した場合

(ア) 報告が可決の場合 原案反対者→原案賛成者(繰り返し)

(イ) 報告が否決の場合 原案賛成者→原案反対者(繰り返し)

(ウ) 報告が修正の場合 原案賛成者→原案及び委員会修正案反対者→原案賛成者→委員会修正案賛成者(繰り返し)

(3) 討論の順番

ア 反対討論の順序 通告を要する討論は、会派(所属人数の多い順)、無会派議員(当選回数の多い順、年長順)の順で行う。それ以外のときは、先挙手順を原則とする。

イ 賛成討論の順序 通告を要する討論は、無会派議員(当選回数の少ない順、年少順)会派(所属人数の少ない順)の順で行う。それ以外のときは、先挙手順を原則とする。

(4) 討論を用いないものの例(明文規定のないもの)

ア 人事案件

イ 会期の決定

ウ 会期の延長

エ 休会

オ 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回

カ 発言の取消し又は訂正

5 委員長報告に対する質疑

(1) 1問につき3回までとする。

(2) 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑であり、付託された議案の内容について疑義があっても議案の内容に対する質疑を行うことはできない。また、議案の提出者及び説明員に対して質疑を行うことができない。

(3) 修正案が提出された場合は、修正案に関し、原案及び修正案の提出者並びに説明員に対して質疑を行うことができる。ただし、説明員に対する質疑は、修正案に関する執行上の疑義等に限る。

(4) 所属委員会の委員長報告に対しては、質疑できない。

(5) 委員長の報告に対する質疑は、発言通告書の提出を要しない。

6 本会議場への資料等の提示

資料等の提示は、現物をもって事前に申請し、議会運営委員会で協議し、議長の許可を得る。

7 その他

(1) 質疑、討論等の発言までの手順

ア 議員が挙手し「議長○番○○」と呼ぶ。

イ 議長が「○○番」と呼ぶ。(議長の発言許可)

ウ 議員が「○○番」と言い、執行機関側又は議員側の壇に登壇し質問を行う。

※2回目の質問も同じ要領で行う。

(2) 執行機関の発言者がその発言の取消し又は訂正しようとするときは、議員の発言の取消し又は訂正の例によるものとする。

(3) 発言通告書の提出を要する発言において、本会議中に発言を要すると議員が判断した時は、議事進行に関する発言として「暫時休憩」を求め、暫時休憩中に発言通告書を議長に提出することができるものとする。この場合において、議長は、発言を許可する場合は、当該発言通告書の内容を執行機関に通知するものとする。

別表第7(第2条関係)

一般質問の原則

一般質問とは、小山町という地方公共団体の権限に属する行政全般にわたり、執行機関側に対して、口頭をもってその内容を質し、政策を提案することをいう。

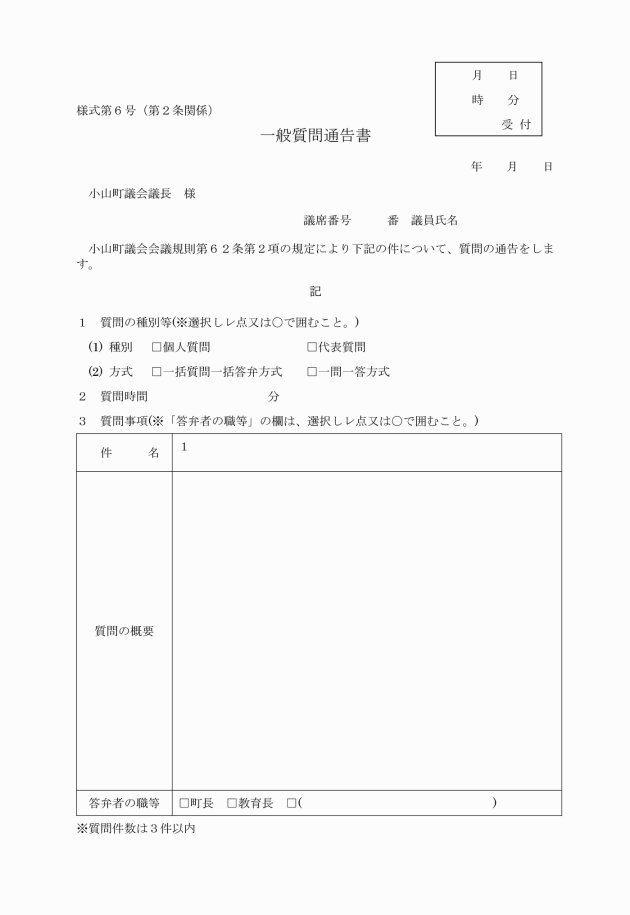

1 一般質問通告書の送付及び質問件数

(1) 議員への一般質問通告書用紙の送付は、議会運営委員会の10日前(休日及び週休日を含む。)とする。

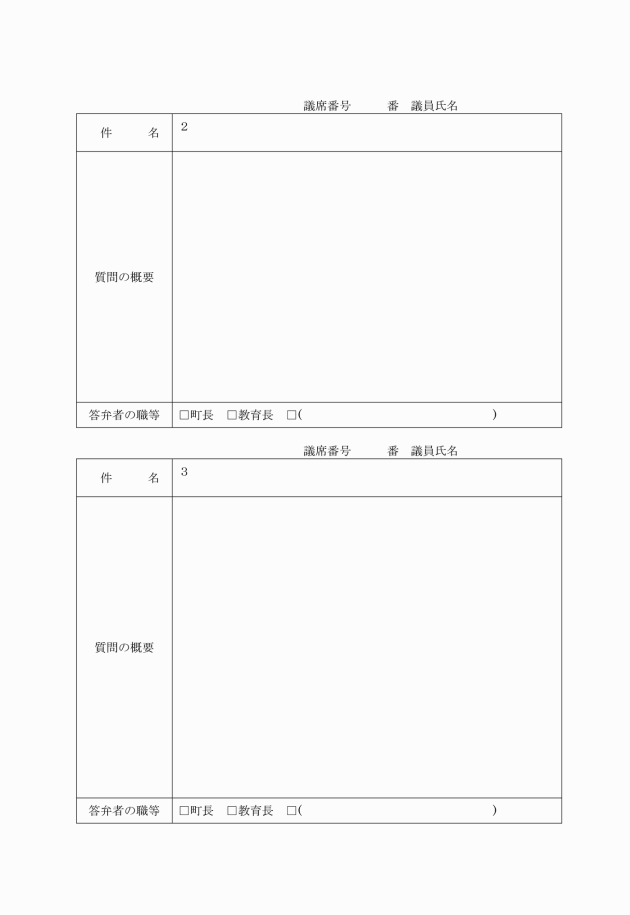

(2) 質問件数は、議員一人当たり3件以内とする。

2 一般質問の方法

(1) 一括質問一括答弁方式又は一問一答方式のどちらかを選択できるものとする。

(2) 前号の選択は、一般質問通告書により表明するものとし、発言時に変更することはできない。

(3) 一括質問一括答弁方式の発言手順

ア 議長が「○○番○○君」と発言する。

イ 発言者が挙手し「○○番○○」と呼ぶ。

ウ 議長が「○○番」と呼ぶ。

エ 発言者が「○○番」と言い、1回目の質問は、執行機関側の壇に登壇し、一括して質問する。

オ 発言後、議員側の壇に着席し、執行機関の答弁を聞く。

カ 再質問については、議員側の壇で発言する。

キ 一般質問終了後、自席に戻る。

(4) 一問一答方式の発言手順

ア 議長が「○○番○○君」と発言する。

イ 発言者が挙手し「○○番○○」と呼ぶ。

ウ 議長が「○○君」と呼ぶ。

エ 発言者が「○○番」と言い、議員側の壇に登壇し、一問ごとに質問する。

オ 発言後、議員側の壇に着席し、執行機関の答弁を聞く。

カ 再質問についても、議員側の壇で発言する。なお、次の質問項目に発言内容を変更したときは、終了した質問項目については、発言できない。

キ 一般質問終了後、自席に戻る。

3 一般質問の種類等

(1) 一般質問は、代表質問と個人質問の2種類とする。

(2) 代表質問は、町長当選後の所信表明を行う又は行った後の初定例会のとき、及び当初予算が提出される3月定例会のときに行うことができるものとする。ただし、議長が必要と認めたときは、議会運営委員会に諮り、他の定例会でも行うことができるものとする。

(3) 代表質問は、3人以上の会派が行うことができる。

(4) 同一定例会で同一議員が、代表質問と個人質問の両方を行うことはできない。

(5) 代表質問を行う予定であった議員が当該代表質問日に欠席した場合に代理で質問を行う議員は、個人質問を取り下げなければならない。

4 質問内容留意点

(1) 事件(議案等)の疑義を質す質疑は、一般質問とは本質的に異なるので、一切行ってはならない。

(2) 告訴や係争中の事件及び議員個人に関する質疑は、一般質問とは本質的に異なるので、一切行ってはならない。

(3) 陳情質問や嘆願質問は、一般質問の定義を逸脱することとなるので、一切行ってはならない。ただし、政策的な提言を行う上での要望は、この限りではない。

(4) 町行政に全く関係のないもの、例えば、外交問題、防衛政策、国が行う必要があるような景気対策又は質問内容が明らかに議会の品位を傷つけるおそれのあるものについては、一般質問ではないので、議長は、これに注意を行い、質問者がこれに従わないときは発言を禁止する。

(5) 国政選挙又は県選挙期間中の一般質問については、一部政党又は立候補者の主張にある事項については、控えるものとする。

(6) 質問原稿と答弁原稿を交換した質問は、質問原稿通りに質問しなければならない。質問が質問原稿と逸脱したときは、議長は注意を行い、質問者がこれに従わないときは発言を禁止する。

5 一般質問通告書の受付等

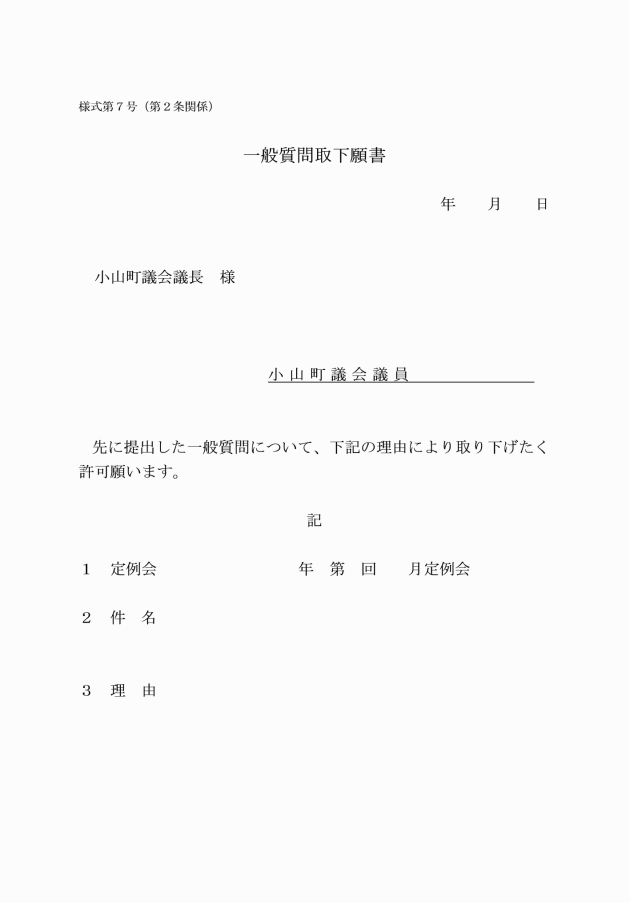

(1) 個人質問の一般質問通告書の受付は、原則、議会運営委員会開催前の3日間(休日及び週休日を除く。)とし、最終日(締切日)は午後3時までとする。ただし、3月定例会は、議長の許可を得て、開会日の午後5時まで小規模な訂正及び取下げができるものとする。

(2) 代表質問の一般質問通告書の受付は、原則、町長の提案理由又は所信表明の原稿を配布された日の翌日から3日間(休日及び週休日を除く。)とし、最終日(締切日)は午後3時までとする。ただし、町長当選後の所信表明が臨時会の場合は、前号の規定によるものとする。

(3) 一般質問通告書の通告内容は、原則として変更することができない。ただし、誤字、脱字等が明らかに軽微であり一般質問通告書の要旨に変更のない場合は、議長が変更を許可できるものとする。

(4) 一般質問通告者が欠席をしたとき、質問の順序に当たっても質問しないとき又は議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。ただし、代表質問の質問通告者が欠席をしたときは、当該会派の他の議員が欠席者に代わり行うことができるものとする。

6 一般質問通告書の内容

(1) 一般質問通告書の内容は概要となっているが、この概要とは、質問内容の大筋が具体的にわかるような表現をするということで、行政一般、道路問題、教育問題、福祉行政、町づくり等のように、質問内容が大きすぎてわからないものは、議長は受理しない。

(2) 各種の資料を要求目的としてなされる質問は、質問ではないことから許されないので、撤回又は資料の要求にわたる部分を抹消しない限り、議長は、一般質問通告書を受理しない。

(3) 一問一答方式における一般質問通告書は、1件の質問に対する質問項目を列挙する。この場合において、8の項第4号の規定を準用する。

7 答弁者

(1) 答弁を求める者を記載することとしているが、これは質問事項に対する答弁者を特定する議員の要望である。

(2) 副町長等は、事前に町長と調整を図り、町長の考えを代弁することができる。

8 質問要領

(1) 一括質問一括答弁方式における議員の発言回数は、原則3回までとする。ただし、会議規則第63条の2に規定する町長等の反問に対する発言は、発言回数に算入しない。

(2) 一問一答方式における議員の発言回数は、発言時間内であれば、回数制限を受けない。

(3) 議員の発言時間は、次に掲げるとおりとする。

ア 代表質問は、再質問を含めて基礎時間20分に会派所属人数に5分を乗じた時間を加算した時間(20分+会派所属人数×5分)以内で、一般質問通告書に質問時間として記載された時間(当該記載時間が30分以内の場合は30分)以内とする。

イ 個人質問は、再質問を含めて30分以内とする。この場合において、個人質問の一般質問通告書に質問時間として記載された時間は、あくまでも目安とする。

(4) 論旨の整理又は時間配分等、質問技術上の点で全てを質問することができないときを除き、質問の最初では、執行機関側に何を質したいというのか質問事項の全体像が、ある程度、明確に分かるように質問することを原則とする。このことから、質問の始めから、逐次小出しにして質問することは、一般質問制度の本質を歪めるものとなるので、議長は論旨を明確にするように注意するものとし、質問者がこれに従わないときは発言を禁止する。

(5) 通告外の事項につき論及する場合は、やむを得ないと認めるほかは、議長は論点を通告事項に基づくように注意する。質問者がこれに従わないときは、発言を禁止するものとする。

(6) 個人質問は、原則として質問通告順によるが、質問者の都合により質問通告順を変更するときは、その旨を告げてから質問を行うものとする。

9 関連質問

一般質問については、執行機関に対する関連質問を一切認めない。

10 質問順序

(1) 代表質問は、個人質問に先んじて実施する。

(2) 代表質問の質問順序は、会派の所属人数の多い順とする。

(3) 個人質問の質問順序は、原則、受付順による。ただし、一般質問通告書が同時に提出されたときは、提出者によるくじ引き等で順序を決定するものとする。

11 質問原稿

質問をする上において、理路整然と秩序よく論旨を尽くし、執行機関の適切なる答弁を得ることが一般質問の目的でもあるので、質問が整理されず、いたずらに会議時間を費やさぬよう原則として質問の原稿を作成し、これに基づいて発言するものとする。

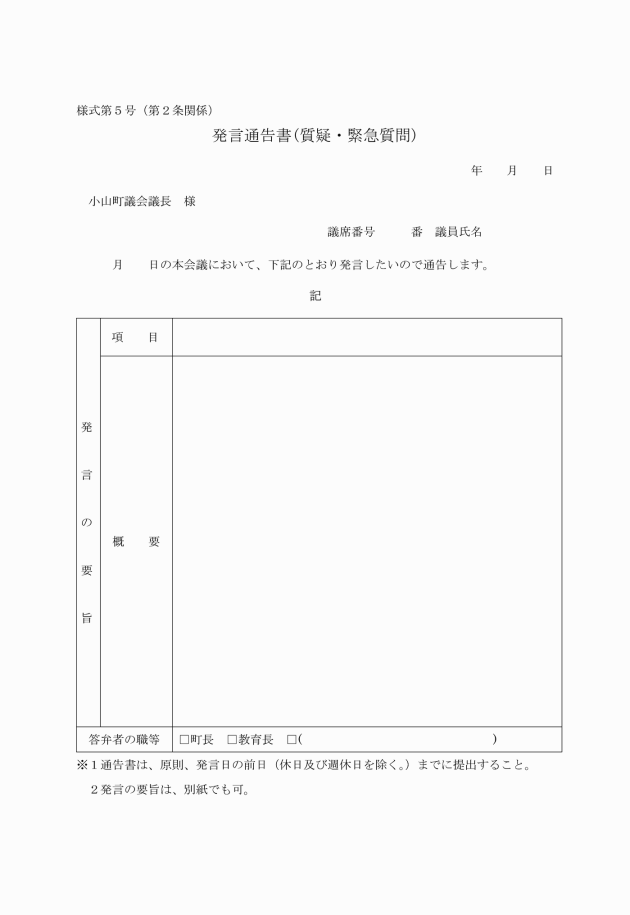

12 一般質問通告書の様式

一般質問通告書は、所定の様式によるものとし、当該様式以外のものをもって提出しても、議長は受理しないものとする。

13 その他

(1) 議長は、一般質問通告書の内容について、あらかじめ執行機関に通知する。

(2) 一般質問の論点を明確にするために、議員の希望により、一括質問一括答弁方式にあっては1回目の質問原稿と執行機関の答弁原稿を、一問一答方式にあっては各質問項目に対する1回目の質問原稿と執行機関の答弁原稿を、一般質問実施前日に交換することができるものとする。

(3) 一般質問時における資料提出要求の発言は、できない。

(4) 一般質問を体調不良等の理由により登壇して行うことができない場合は、議長は議会運営委員会に諮り、自席で質問を行うことができるようにできるものとする。

(5) 一般質問時にパネル等を使用する場合は、現物をもって事前に申請し、議会運営委員会で協議し、議長の許可を得る。

(6) 一般質問に対する答弁で執行機関が直ちに答弁できないもののうち、議長がやむを得ないと認めたものについては、後刻書面で回答ができるものとする。この場合における会議録には、その経緯及び当該書面内容を記載する。

別表第8(第2条関係)

緊急質問の原則

1 質問の通告

緊急質問をしようとする者は、議長に事前に発言通告書により申し出る。

2 関連質問

緊急質問に対する関連質問は、許可しない。

3 議会運営委員会の同意

(1) 本会議前日までに、緊急質問の申し出があった場合は、本会議開会前に議会運営委員会を開催し協議しなければならない。

(2) 本会議中に緊急質問の申し出があった場合は、速やかに議会運営委員会を開催し協議しなければならない。

別表第9(第2条関係)

表決の原則

1 人事案件の表決

(1) 人事案件は、簡易表決によることを原則とする。

(2) 人事案件が簡易表決によれない場合は、原則として、起立表決ではなく、無記名投票による。

2 記名投票による表決

記名投票による表決の場合は、「原案」について採決する。

別表第10(第2条関係)

委員会の原則

1 常任委員の選任等

(1) 委員の選任は、議員懇談会等において議員の希望も勘案し、議長が調整のうえ本会議に諮って指名する。

(2) 議長は、委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告し、それをもって選任の採決を行う。

(3) 議長は、常任委員に選任された後、議会の同意を得て、当該常任委員を辞任することができるものとする。(行政実例昭和31.9.28より)

2 常任委員会

(1) 執行機関に対する資料請求は、委員会の決定に基づき委員長から要求する。

(2) 総務建設委員会及び文教厚生委員会での説明員は、原則として、課長以上で部長級までとし、本会議との重複説明は避ける。

(3) 請願又は陳情の内容に異なる項目がある場合は、項目ごとに関係する総務建設委員会及び文教厚生委員会に請願・陳情○○号の1、請願・陳情○○号の2のごとく枝番として分割付託する。

(4) 総務建設委員会及び文教厚生委員会での質疑については、会議の記録等の作成に資するため、できるだけ議会事務局に事前通告するものとする。特に、予算及び決算関係については、事前通告に努めるものとする。この場合において、執行機関に通告内容を通告できるものとする。

(5) 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第105条の規定に基づき、総務建設委員会及び文教厚生委員会に出席するものとする。

(6) 広報広聴委員会は、総務建設委員会及び文教厚生委員会から副議長を含め各3名ずつ選出された議員で構成するものとする。

3 特別委員会

(1) 議長は、特別委員会の委員にならないことを原則とする。

(2) 議長は、法第105条の規定に基づき、特別委員会に出席するものとする。

4 委員長会議

議長は、必要があると認めたときは、委員長会議を開く。

5 議会運営委員会

(1) 議会運営委員会委員は、関係議員の意思の把握、議会運営委員会の決定事項の徹底を行い、議会運営に最大の協力をする責任を負う。

(2) 議会運営委員会は、議会の運営を円滑に行うために設置されたものであることから、議員はその決定を尊重するものとする。

(3) 委員が定数の上限に満たないときは、小山町議会議会運営委員会運営規程(平成25年小山町議会訓令第5号)第3条第1項第5号の規定により、議長は、副議長を最優先に指名するものとする。

6 その他

(1) 委員会における正副委員長を除く委員の着席場所は、時計回りで議席番号順とする。

(2) 委員の発言は、マイクを用いて行うものとする。

別表第11(第2条関係)

請願(陳情、要望)の原則

1 紹介議員

(1) 正副議長は、請願の紹介議員にならないものとする。

(2) 正副委員長は、原則として当該委員会の所轄に属する請願の紹介議員にならないものとする。

(3) 議長が受理した請願は、紹介議員を変更することはできないものとする。

2 請願の取下げ

請願者は、本会議の議題となった請願を取り下げる場合は、取下げ申請書を提出しなければならない。

3 請願の審査報告

請願の議決の結果(審議未了を含む。)は、請願者に通知する。

4 陳情書

(1) 陳情は、議長宛に持参提出の場合は請願に準ずる取扱いとし、町内に住民票を有する者から、議長宛に郵送提出された場合は、議会運営委員会の協議を経た上で取扱いを決定することを原則とする。

(2) 提出された陳情書の内容で、陳情者が国等と訴訟中であることが判明したときは、取扱いができない旨回答する。なお、受付前に判明した場合は、受付受理をしない。

(3) 次に掲げるものは審査になじまないものとして、議長預かりとすることを原則とする。

ア 違法行為を求め、若しくは公の秩序又は善良の風俗に反するもの

イ 個人や団体を誹謗中傷し、若しくはその名誉を棄損し、又は当該個人等に謝罪や一定の行為を求めるもの

ウ 係属中の裁判事件、異議申し立て等に属するもの

エ 町職員に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの

オ イ又はエに規定する内容までには至らないが、これらに類するもので、次のいずれにも該当するもの

(ア) 採択、不採択等の議決がされた陳情書等と同一趣旨の陳情書等であって、かつ同一の者から再度提出されたもの。ただし、予算要望に関するものについては、この限りでない。

(イ) (ア)の議決がされた後、特段の状況変化がないもの

(ウ) (ア)の議決がされた議会から起算して、おおむね1年が経過していないもの

カ 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの

キ 趣旨、願意等の記載に著しい誤りがあるもの

ク 郵送によるもの(陳情者が、町内に住民票を有しない者に限る。)

ケ 毎年定例的に同様の趣旨内容で提出される国や静岡県など関係機関へ意見書の提出を求める陳情において、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと認めたもの

コ アからクまでに掲げるもののほか、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと認めたもの

5 要望書

要望については、全議員に要望書の写しを配布する。

別表第12(第2条関係)

規律・懲罰の原則

1 規律・懲罰の処理

規律及び懲罰に関する処理は、議会運営委員会で行う。

別表第13(第2条関係)

会議録等の原則

1 会議録署名議員

(1) 会議録署名議員は、議席番号順(議席番号1番議員から)に会期の開会日に指名し、欠席者があるときは、次の番号の議席を指名する。

(2) 常任委員会改選に伴う議席の変更が行われたときは、次の定例(臨時)会から議席番号1番議員より会議録署名議員として指名する。

(3) 本会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

(4) 会議録の署名時期は、会議録が調製された後とする。

2 会議録の整文

(1) 会議録の整文の対象となるものは、原則次のとおりとする。ただし、当該発言や会議の状況等により、これによらない場合もある。

ア 単なる言い間違い、読み違い

イ 単純な誤り発言を直ちに訂正した発言

ウ 重複発言、繰返し発言

エ 修飾語など言葉の誤用

オ 言葉の順序の誤り

カ 語句、助詞等の脱落、省略

キ 助詞の誤用

ク 文字の説明

ケ 音便など慣例化した言葉

コ 指示代名詞

サ 地方のなまり等

シ 意味のない言葉

ス ことわざ、熟語の誤り

セ 独り言、自答語

ソ 引用の誤り

タ 丁寧語、冗漫な表現

チ 長い文章の取扱い 接続詞の乱用等で長くなった文章は、適当な長さのところで読点を打つ。

ツ 句読点 正確に分かりやすい会議録を作成するために、句読点の位置には気を配る。

(2) 会議録の整文の対象とならないものは、原則次のとおりとする。

ア 懲罰の対象となった発言

イ 取消し、訂正の対象となった発言

ウ 議員間で対立の対象となった発言

エ 会議が混乱しているときの発言

オ 不規則発言

カ 100条調査における証人の証言等

(3) 会議録の整文の対象となるが整文すべきでないものは、原則次のとおりとする。

ア 主語と述語が倒置している発言 内容を強調するための倒置は、そのままとする。(発言の技術であり、発言内容が理解できるため。)

イ 慣用化した発言

ウ 冗漫な表現、丁寧すぎる表現 執行機関の発言は、簡略化しない。

エ 話し言葉 発言の内容、状況によっては整文しない。

オ 町における特異な表現

3 会議録の配布等

(1) 配布用会議録は、総務課及び図書館に配布する。

(2) 配布用会議録は、議会事務局及び議会図書室に備える。

(3) 会議規則第127条に規定する会議録に掲載しない事項を掲載してある会議録原本は、配布しない。また、当該会議録原本については、閲覧に供さないことを原則とする。

4 配付用会議録の公開等

(1) 本会議の会議録は、署名議員の署名後に公開する。

(2) 会議録調製のための録音は会議録調製の補助手段であり、会議録作成後に消去するので公開することはできない。

5 会議の記録

(1) 全員協議会及び委員会の会議の記録は、要点記録とする。

(2) 全員協議会及び委員会の会議の記録は、委員長等の署名後に公開する。

(3) 全員協議会及び委員会の会議の記録の住民への公開は、小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)に基づき公開する。

(4) 会議の記録の整文

ア 整文は、議会事務局担当書記が原稿を作成し、全員協議会にあっては議長の署名時点、委員会にあっては委員長報告作成終了時点で終了し、以降の整文は行わないことを原則とする。

イ 会議の記録の整文の対象とならないものについては、第2項第2号に規定する基準を適用する。

ウ 発言の訂正、削除等の措置については、次のとおりとする。

時期 | 内容 | 措置 | |

会議時間内及び会議終了後全員協議会にあっては議長の署名時、委員会にあっては委員長報告作成終了時までの間 | 質問者からの質問全部の削除の申し出 | 答弁も含め全部削除する。 | |

訂正、一部削除の申し出 | 訂正、一部削除しても、続く質疑応答に影響を及ぼさないもの | 校正段階で訂正、削除する。 | |

訂正、一部削除すると、続く質疑応答に影響を及ぼすもの | 訂正、削除箇所に「(後刻訂正・削除)」「(後日訂正・削除)」等の注釈を入れ、内容はそのまま掲載する。 | ||

会議の記録完成後 | 訂正、削除の申し出 | 会議の記録には、訂正箇所に取消し線を引き「(後日○○に訂正の申し出あり)」等の注釈を入れ、削除箇所に取消し線を引き「(後日削除の申し出あり)」等の注釈を入れ、次回の会議で発言者が申し出た内容を会議に報告し、次回の会議の記録に記載する。 | |

会議の記録の誤りを発見したとき | 校正に関し起案し議長の決済(会議の記録の署名人の口頭承認でも可)を受け、当該箇所を訂正し「(○年○月○日(氏名)訂正)」等の注釈を入れ、当該決裁文を添付(口頭承認の場合は欄外に経緯を記載)する。 | ||

(5) 会議の記録の調製のための録音は会議の記録の調製の補助手段であり、会議の記録作成後に消去するので公開することはできない。

(6) 会議の記録の署名は、全員協議会にあっては議長及び議長が指名した署名議員2人、総務建設委員会及び文教厚生委員会にあっては委員長及び委員長が指名した署名議員2人、広報広聴委員会及び特別委員会にあっては委員長が行うものとする。

(7) 前項に規定する署名議員の指名は、本会議における署名議員の指名の例による。

別表第14(第2条関係)

災害対応の原則

1 小山町災害対策本部設置時の対応

(1) 連絡要領

ア 議会事務局長は、小山町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置されたときは、速やかに議長に連絡する。

イ 議長は、アの連絡を受けたときは、速やかに常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長に連絡する。この場合において、議長は議員の参集が必要と判断したときは、その旨を併せて連絡する。

ウ 常任委員会委員長は、イの連絡を受けたときは、速やかに当該常任委員会に所属する議員に連絡する。

(2) 議員の行動等

ア 議員は、参集の指示がない限り、地域での支援活動等に協力する。この場合において、同時に被害状況の調査・情報収集を行い、必要に応じて議会事務局(災害対策本部が設置され、職員が議会事務局に不在の場合は、災害対策本部総務部議会班と読み替える。以下この別表において同じ。)を通し議長へ連絡する。

イ 議長は、議員から得たアに規定する情報を災害対策本部に伝達する。

ウ アの支援活動等を行うときは、支給されたビブスを着用するものとする。

エ 議員は、自己が被災したときは、速やかに当該被災状況について議会事務局を通し議長へ連絡する。

2 地震災害時の対応

(1) 参集要領

ア 議会事務局は、震度5以上の地震が発生した場合は、直ちに災害対策本部に参集し、速やかに議長に連絡する。

イ 議員は、議長の指示があるときに限り、災害対策本部設置建物に参集する。ただし、正副議長は、震度6以上の場合は、直ちに災害対策本部設置建物に参集する。

(2) 連絡要領

ア 議員は、地震発生後1時間以内に何らかの方法で安否を議会事務局に連絡する。

イ 議員は、安否の連絡の際、議会事務局との連絡が常に取れるように所在を明確にしておく。

(3) 活動基準

ア 初期

(ア) 議会事務局は、災害対策本部から情報を収集し、議長の指示のもと当該情報を議員に提供する。

(イ) 議員は、議長からの参集の指示がない限り、地域での救助活動等に協力する。また、同時に被害状況の調査・情報収集を行い、必要に応じて議会事務局を通して議長へ連絡する。

(ウ) 議長は、副議長と協議の上、議員から得た情報を災害対策本部に伝達する。

イ 初期以降

(ア) 正副議長は、議会運営委員会委員長と協議し、被害状況報告や対応協議のため、必要に応じて、議会運営委員会、議員懇談会等を開催する。

(イ) 議員は、震度6以上の地震が発生した場合は、発生した日の翌々日(休日及び週休日を含む。)の午前10時に災害対策本部設置建物に参集することを原則とする。

(ウ) 議員は、地元避難所の運営に対する協力及び支援並びに地元被災住民の支援を行うとともに、住民要望の取りまとめに努める。この場合において、自助、共助、公助の均衡に配慮するものとする。

3 その他

議長に事故等があるときは、次の優先順で議長に代わり対応するものとする。

ア 副議長

イ 議会運営委員会委員長

ウ 総務建設委員会委員長

別表第15(第2条関係)

慶弔の原則

1 表彰等の伝達

(1) 現職議員の永年在職議員に対する「県町村議会議長会」及び「全国町村議会議長会」からの表彰状は、次の本会議において議長から会議に先立ち伝達する。

(2) 現職議員が叙位叙勲され、又は受賞されたときは、次の本会議において議長が会議に先立ち報告する。

(3) 第1号の場合、在職30年表彰については、議員親睦会から記念品を支給する。

2 追悼の挨拶

(1) 現職議員が逝去したときは、「小山町議会葬」とし、議長が葬儀委員長、副議長が葬儀副委員長、議員は葬儀委員となる。ただし、親族から「小山町議会葬」の辞退の申出があった場合は、この限りでない。

(2) 現職議員が逝去したときは、その告別式において議長は弔辞を述べる。

(3) 現職議員が逝去したときは、直近に開会する議会本会議場において黙祷を行った後、副議長が追悼の挨拶を行う。

3 慶弔に対する贈呈

(1) 議員の死亡、疾病に関する贈呈は、議会運営委員会に諮り、議員懇談会において決定するものとする。

(2) 議員の家族等の死亡の香典(議長交際費)に対する贈呈は、議員の内規による香典の額による。

別表第16(第2条関係)

全員協議会、議員懇談会及び委員会協議会の原則

1 全員協議会

(1) 全員協議会の招集

全員協議会は、議長が特に必要と認める事件の場合は、議長が議会運営委員会に諮って、これを招集する。それ以外の事件又は緊急若しくは軽易な事件の場合は、議長がこれを招集する。

(2) 審議

議案の事前審査的な事件については、原則として全員協議会で審議をしないこととするが、状況によっては正副議長及び所管委員長の判断により処理する。

(3) 開催場所

全員協議会は、議場で開催することを原則とする。ただし、議長が特に認めた場合は、この限りでない。この場合において、傍聴者数は開催場所の広さ等により、議長が指定する人数とする。

(4) 議員の発言は、議員側の壇で行う。

(5) 説明員の発言は、執行機関側の壇で行う。

(6) 執行機関が出席し議場で開催する場合は、説明員は、説明該当案件の前後で入退場できるものとする。ただし、議長の指示があった場合は、この限りでない。

2 議員懇談会

(1) 議員懇談会は、議長がこれを招集する。

(2) 開催場所

議員懇談会は、会議室で開催することを原則とする。ただし、議長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 全員協議会と議員懇談会の取扱事件の振り分け

(1) 全員協議会と議員懇談会の取扱事件の振り分けは、必要に応じて議長が議会運営委員会に諮って、これを決定する。ただし、緊急又は軽易な事件の場合は、議長が決定することができる。

(2) 次に掲げる事件については、議員懇談会の取扱事件とする。

ア 人事案件に関するもの

イ 守秘義務が課せられるもの

ウ 個人情報を取り扱うもの

エ 議会関係の日程に関するもの

オ 軽微な連絡に関するもの

カ その他議長が特に必要と認めるもの

4 委員会協議会

(1) 委員会協議会は、常任委員会委員長が招集する。

(2) 開催場所

委員会協議会は、会議室で開催することを原則とする。ただし、常任委員会委員長が特に認めた場合は、この限りでない。

5 その他

(1) 全員協議会又は議員懇談会で事前説明を受けない議案の例は、次のとおりとする。

ア 法令の改正による文言の整理のための条例及び規約改正

イ 構成団体の合併等による規約の改正

ウ 予算案

エ 決算案

(2) 委員会協議会で事前説明を受けない議案の例は、次のとおりとする。

ア 全員協議会又は議員懇談会で事前説明を受けないもの

イ 委員会協議会を開催する時間が確保できないもの

別表第17(第2条関係)

議会広報の原則

1 議会だより

(1) 編集方針

ア 町民に、議会活動について正しい理解と関心を深めてもらうことを目的に編集する。

イ 紙面作成に当たっては、公正中立な立場を堅持するとともに、町民に親しまれ、分かりやすいものに努める。

(2) 発行回数等

ア 発行回数は、年4回(定例会ごと)を原則とする。

イ 発行日は、定例会終了日の属する月の翌々月の15日を原則とする。

(3) 掲載内容

掲載内容は、原則として、議案、一般質問及び委員会活動関係並びに広報広聴委員会が必要と認めた事項とする。

2 ホームページ

(1) ホームページの役割

ホームページの役割は、インターネットを活用し、町議会に関する情報等を提供すること。

(2) 掲載内容

掲載内容は、議会の概要、議員紹介、会議日程、提出議案一覧、一般質問一覧、会議結果、会議録及び議会だより並びに広報広聴委員会が必要と認めた事項とする。

3 会議開催広報

(2) 臨時会及び全員協議会の開催日は、無線放送を用い広報するものとする。

別表第18(第2条関係)

取材許可等の原則

1 取材許可権限

本会議におけるテレビ放映等による定例会傍聴及び取材許可については、議長が許可の判断を行う。

2 カメラ等の持ち込み許可

本会議における報道カメラ等の持ち込みの許可は、開議前の事前申請とする。

3 臨時会の放映

臨時会のテレビ放映等は、議長が許可の判断を行う。

4 委員会の取材許可等

常任委員会及び特別委員会の取材許可等は、本会議の例による。

別表第19(第2条関係)

服装の原則

1 本会議の服装

本会議における服装は、背広又はスーツとし、ネクタイ(女性を除く。)を着用し、靴は短靴とする。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 クールビズの期間中の服装

クールビズの期間中は、軽装での本会議を許可する。服装は、ノー上着、ノーネクタイ、ノーバッジ(執行機関は、名札着用)で、原色や奇抜な形は避け、身だしなみに留意することとし、カジュアルな服装(休日に着用するような服装)は、着用しない。

3 委員会等の服装

委員会等における服装は、本会議の服装に準ずる。現場視察等の場合は、作業服等とする。ただし、委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

4 その他

(1) その他特別事情があると議長、委員長等が認めたときは、前3項の規定にかかわらず、議長、委員長等が許可した服装とする。

(2) 議員は、支給された作業服、ヘルメット、ビブス、長靴及び防寒着は、善良な管理者の注意をもって保管し使用する義務を負う。

別表第20(第2条関係)

各種委員会等への委員推薦の原則

1 委員の期間

(2) 役職により推薦された各種委員が当該役職を交代した場合は、新たに選任された役職の議員がその職に当たる。

(3) 委員会等の委員は、議員の任期満了又は退職の場合、委員としての職(農業委員会委員を除く。)を辞するものとする。

2 委員の継続

当該役職又は常任委員会委員の期間中に委員会等の委員の任期が終わるときは、議長は町議会から推薦されるものとして引き続き当該役職又は常任委員会委員にある者を推薦する。

3 委員の推薦方法

(1) 議長は各関係機関から委員の推薦の依頼があったときは、次の表に掲げる方法により会議に諮って推薦するものとする。ただし、当然職以外の委員については、適任者を協議の上、議長が会議に諮って推薦するものとする。

ア 本会議選任事項

No | 委員会名 | 人数 | 推薦内訳 |

1 | 御殿場市・小山町広域行政組合議会 | 5 | 議員5人(2年間) |

2 | 駿東地区交通災害共済組合議会 | 1 | 議長 |

3 | 駿豆学園管理組合議会 | 1(2) | 町長(2人の場合:町長及び議長) |

4 | 監査委員 | 1 | 議選監査委員(2年間) |

5 | 農業委員会 | 2 | 推薦した所掌に属する事項につき、学識経験を有する者4人以内(2人) |

イ 全員協議会選任事項

No | 委員会名 | 人数 | 推薦内訳 |

1 | 御殿場市小山町土地開発公社 | 3 | 理事2人→正・副総務建設委員長 監事1人→文教厚生委員長 |

2 | 健康づくり推進協議会 | 2 | 正・副文教厚生委員長 |

3 | 医療問題協議会 | 2 | 正・副文教厚生委員長 |

4 | 介護保険等総合会議 | 1 | 文教厚生委員長 |

5 | 民生委員推せん会 | 2 | 正・副議長 |

6 | 社会を明るくする運動小山町推進委員会 | 2 | 議長、文教厚生委員長 |

7 | 障害者計画等推進懇談会 | 1 | 文教厚生委員長 |

8 | 地域福祉計画推進懇談会 | 1 | 文教厚生委員長 |

9 | 職業訓練法人駿東地域職業能力開発協会 | 1 | 総務建設委員長 |

10 | 農業総合推進協議会 | 3 | 議長、正・副総務建設委員長 |

11 | 農業再生協議会 | 3 | 議長、正・副総務建設委員長 |

12 | 鳥獣被害防止対策協議会 | 1 | 総務建設委員長 |

13 | 都市計画審議会 | 3 | 副議長、総務建設・文教厚生委員長 |

14 | 新東名高速道路対策協議会 | 3 | 正・副議長、総務建設委員長 |

15 | 青少年問題協議会 | 2 | 議長、文教厚生委員長 |

16 | 交通安全対策協議会 | 4 | 正・副議長、総務建設・文教厚生委員長 |

17 | 社会福祉法人小山町社会福祉協議会 | 2 | 理事→文教厚生委員長 評議員→文教厚生副委員長 |

18 | 地域福祉活動推進懇談会 | 1 | 文教厚生委員長 |

19 | 小山町共同募金委員会運営委員 | 1 | 文教厚生委員長 |

20 | 青色申告・電子申告推進の町委員会 | 1 | 議長 |

21 | 観光振興推進会議 | 1 | 総務建設委員長 |

22 | ミニボートピア富士おやま環境整備対策協議会 | 1 | 文教厚生委員長 |

23 | 空家等対策協議会 | 1 | 議長 |

24 | 御殿場市・小山町暴力追放推進協議会 | 1 | 議長 |

25 | 子ども・子育て会議 | 1 | 文教厚生委員長 |

26 | 議員研修委員会 | 3 | 副議長、総務建設・文教厚生委員(2年間) |

27 | パークゴルフ監督 | 1 | 申合せ(4年間) |

28 | 議員ゴルフ親睦会 | 1 | 申合せ(4年間) |

(2) 議長は、前項の表に規定がない委員会等への委員の推薦の依頼があったときは、適任者を協議の上、議長が会議に諮って推薦するものとする。

別表第21(第2条関係)

議会関係諸室の使用の原則

1 議会関係諸室の定義

議会関係諸室とは、議場、会議室、委員会室、議員控室、正副議長室、議会図書室、事務局事務室その他附属室(以下「会議室等」という。)をいう。

2 使用時間

会議室等の使用時間は、小山町庁内管理規則(昭和44年小山町規則第1号)第11条に規定する開閉時刻内とする。ただし、会議時間を延長したときは、この限りでない。

3 時間外入室

議員が前項の時間以外にやむを得ず会議室等に立ち入る場合は、町職員(当直者)の許可を受けること。

4 会派室としての使用

各会派は、委員会室を会派室として使用できるものとし、各会派への部屋割りは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、会派に所属する議員の数(以下この項において「所属人数」という。)が最も多い会派が複数あるときは、抽選により決するものとする。

(1) 会派が1つの場合 第1委員会室を使用する。

(2) 会派が2つの場合で全ての会派の所属人数の和(以下この項において「全会派所属総数」という。)が議員の定数(以下この項において「定数」という。)の半数に満たないとき 第1委員会室を相部屋で使用する。

(3) 会派が2つの場合で全会派所属総数が定数の半数を超えるとき 所属人数が最も多い会派が第1委員会室、それ以外の会派が第2委員会室を使用する。

(4) 会派が3つの場合 所属人数が最も多い会派が第1委員会室、それ以外の会派が第2委員会室を相部屋で使用する。

(5) 会派が3つを超える場合 所属人数が最も多い会派が第1委員会室、それ以外の会派が第2委員会室を相部屋で使用する。ただし、所属人数が最も多い会派の所属人数が定数の3分の1を超えないときは、第1委員会室及び第2委員会室を相部屋で使用する部屋割りを議長が決定する。

別表第22(第2条関係)

その他

1 品位の保持

議員は、常に議員としての自覚を新たにし、議会の品位を傷つけてはならない。

2 議場での敬称

議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「君」とする。

3 会合結果の報告

議会を代表し各種会合(各種委員会、協議会、組合議会等)に出席した議員は、執行機関から議会に対して報告のないものについては、各種会合の内容を全員協議会又は議員懇談会において報告する。

4 組合議会結果の報告

議員選出の一部事務組合議員が組合議会に出席したときは、必要によりその経過及び結果を議長に報告する。

5 委員会研修の職員同行申出

常任委員会及び特別委員会は、当該委員会の研修において議会事務局又は執行機関の職員を同行しようとするときは、同行計画があれば、文書をもって議長に申し出るものとする。

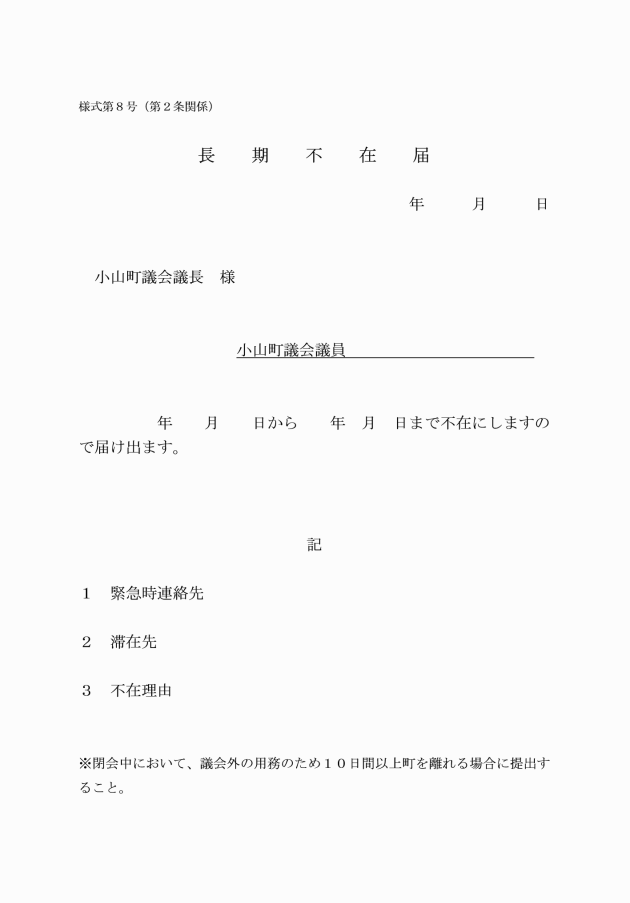

6 長期不在届の提出

閉会中において、議会外の用務のため10日間以上町を離れる時は、「長期不在届」により議長に通知すること。

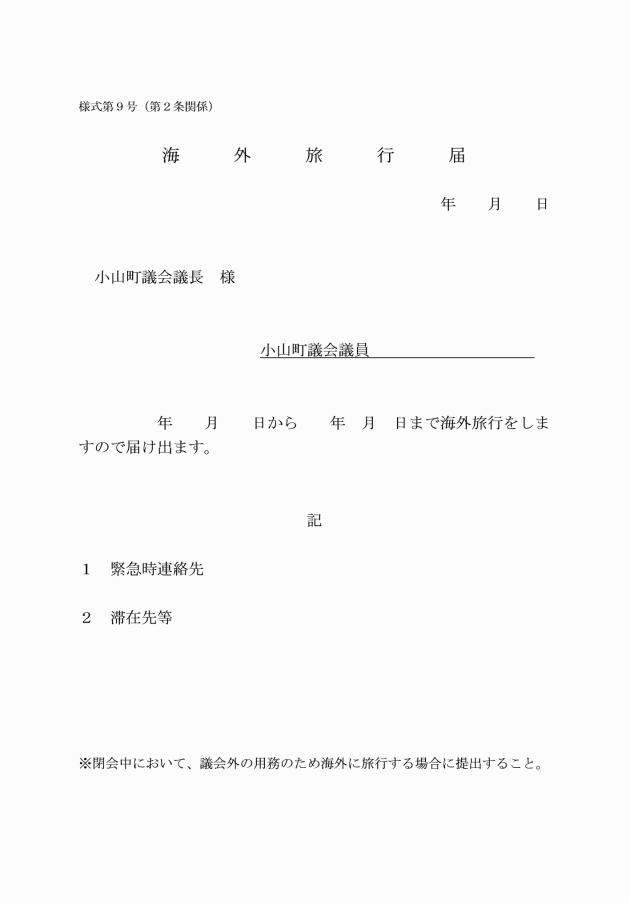

7 海外旅行届の提出

閉会中において、議会外の用務のため海外に旅行する時は、日数に関係なく「海外旅行届」により議長に通知すること。

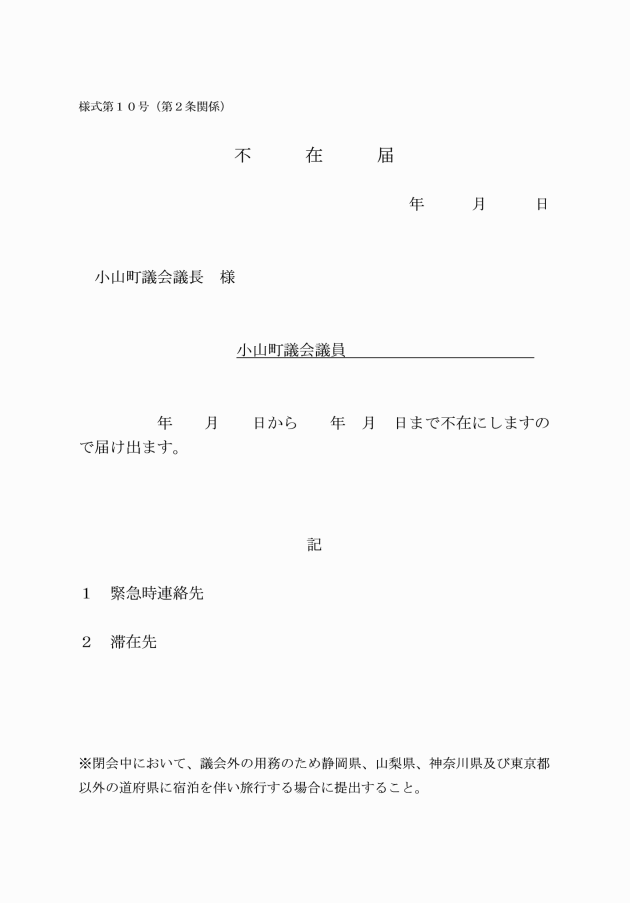

8 不在届の提出

閉会中において、議会外の用務のため静岡県、山梨県、神奈川県及び東京都以外の道府県に宿泊を伴い旅行する時は、日数に関係なく「不在届」により議長に通知すること。事前に「不在届」を提出できない場合は、電話等により議長に通知し、事後に「不在届」を提出すること。

9 議会活動の優先

他の行事と議会の会議及び諸行事が重なった場合は、議会活動を優先しなければならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

10 町行事の優先

町から議員に案内があった行事等は、全て出席を前提とする。

11 区長等への就任制限

議員及びその配偶者は、区長及び民生委員・児童委員への就任はなるべく避けるものとする。やむを得ず就任した場合は、役職には就かないものとする。

12 町補助金等交付団体等役員への就任制限

議員は、町から補助金等を受けている団体等の役員に就任することを自粛する。

13 寄附の禁止

議員は、公職選挙法で定められた寄附の禁止規定を始め、法令で定められた禁止事項に違反してはならない。(選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されている。)

14 予算要望

(1) 所属議員3人以上の会派は、町長に対して予算要望を行うことができるものとする。

(2) 予算要望は、政策提案であり、個別の予算額に対する要望であってはならない。