○小山町物品管理規則

平成19年3月22日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理組織(第4条―第6条)

第3章 帳簿(第7条―第9条)

第4章 管理(第10条―第33条)

第5章 占有動産の管理(第34条)

第6章 雑則(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の物品の取得、管理及び処分(以下「管理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(1) 各課 小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)第2条に定める課、小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)第2条に定める課、小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号)第2条に定める支所及び小山町議会事務局設置条例(平成元年小山町条例第3号)第1条に定める事務局をいう。

(2) かい 財務に関する事務を処理するために、町長が指定し告示した学校等をいう。

(3) 各課等 前2号の各課及びかいをいう。

(4) 物品 町の所有に属する動産で次に掲げるもの以外のもの及び町が使用のために保管する動産をいう。

ア 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

イ 公有財産に属するもの

ウ 基金に属するもの

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、原形のまま比較的長期間にわたって反復使用に耐える物で、かつ、1個又は1組につき取得価額又は評価額が10万円以上のものをいう。ただし、町長が必要と認めるものは備品とし、又は備品としないことができる。

(2) 原材料 工事、生産等の材料品その他事業用に消費される物をいう。

(3) 消耗品 前2号に掲げるもの以外の物をいう。

(1) 記念品、ほう賞品その他これらに属する物

(2) 小動物

(3) 前2号に掲げる物のほか、使用目的が特殊なため、町長が備品として取り扱うことを不適当と認めるもの

第2章 管理組織

(物品出納主任者等)

第4条 会計事務主管課に物品出納主任者を、各課等に物品取扱主任者を置く。

2 前項の物品出納主任者は、会計収納課長を充て、物品取扱主任者は、各課等の職員の中から各課等の長(以下「課長等」という。)が指定する。

3 物品出納主任者及び物品取扱主任者は、会計管理者の指導監督を受け、物品の出納、保管及び処分の責任を負うものとする。

(代理)

第5条 物品出納主任者に事故があるとき又は欠けたときは、会計事務主管課に勤務する上席の職員のうち会計管理者が指定するものがその事務を代理する。

(事務引継ぎ)

第6条 物品出納主任者に異動があったときは、前任者は、異動の日から5日以内にその事務を後任者又は会計管理者が指定する職員に引き継がなければならない。ただし、前任者が死亡その他の理由により事務引継ぎができないときは、この限りでない。

第3章 帳簿

(帳簿等の整理)

第7条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、必要事項を記録しなければならない。

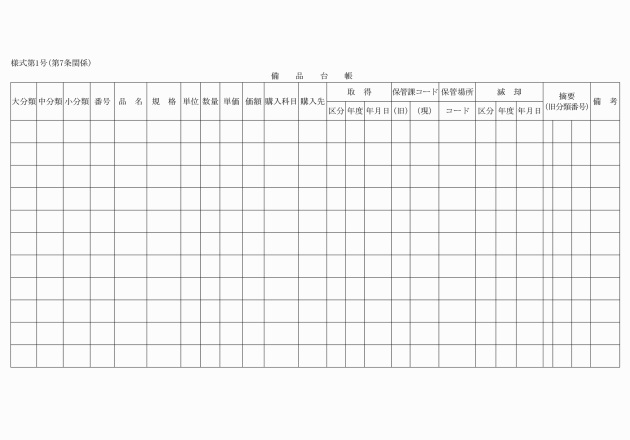

(1) 備品台帳(様式第1号)

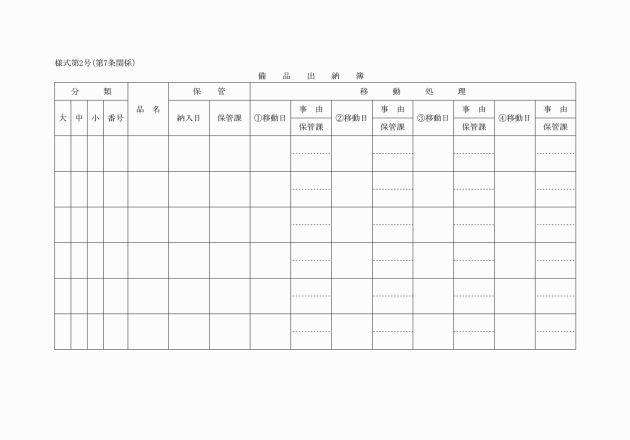

(2) 備品出納簿(様式第2号)

(3) 共通物品受入調書綴

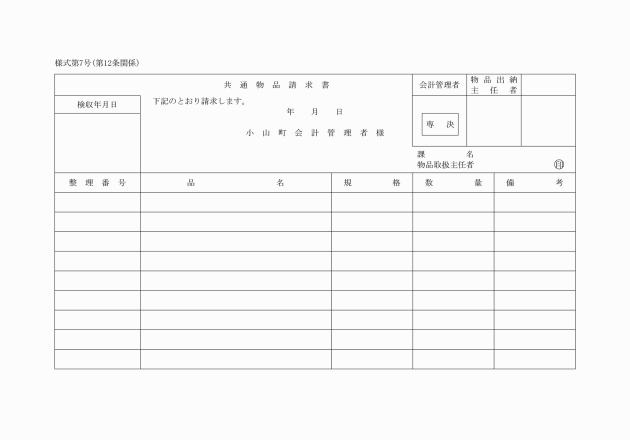

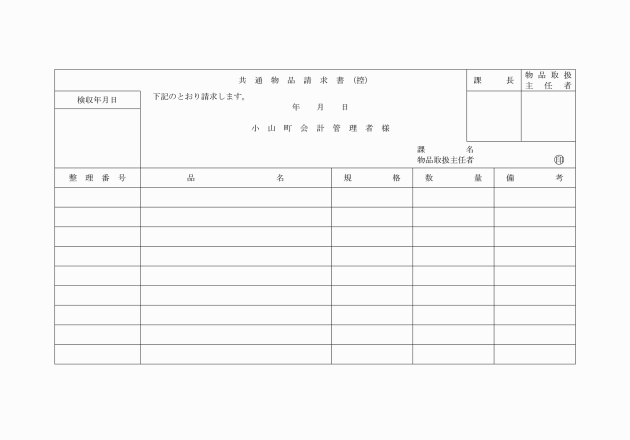

(4) 共通物品請求書綴

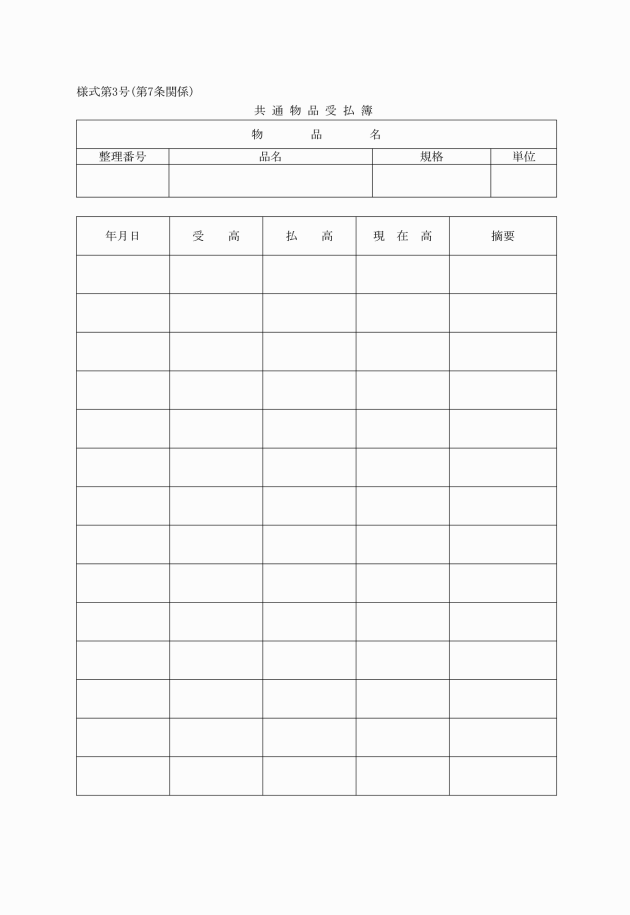

(5) 共通物品受払簿(様式第3号)

2 物品取扱主任者は、その保管に属する物品の出納について、次に掲げる帳簿類を備えなければならない。

(1) 共通物品請求書綴

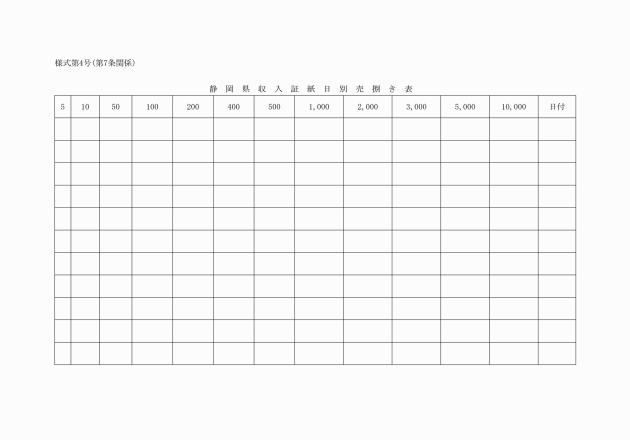

(2) 静岡県収入証紙日別売捌き表(様式第4号)

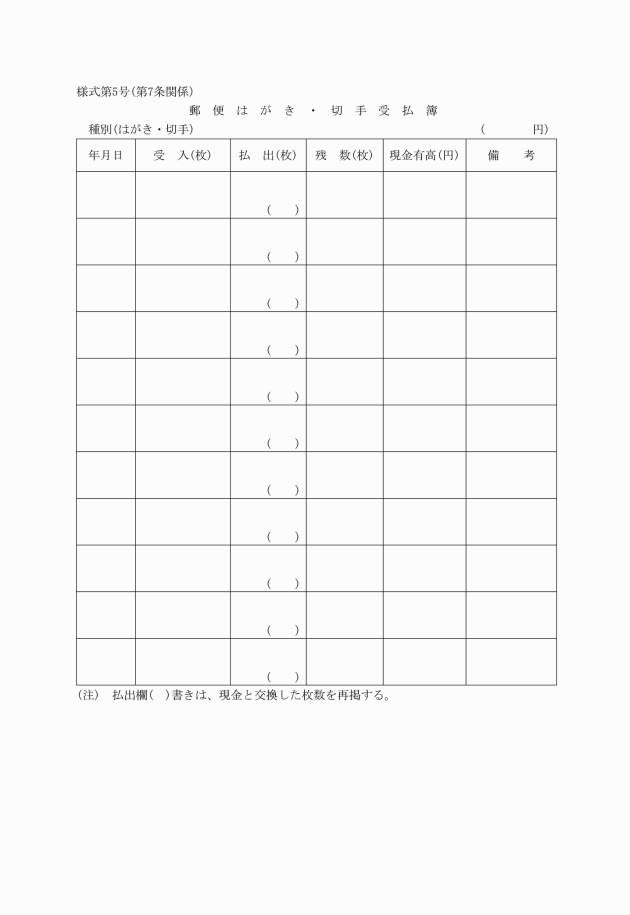

(3) 郵便はがき・切手受払簿(様式第5号)

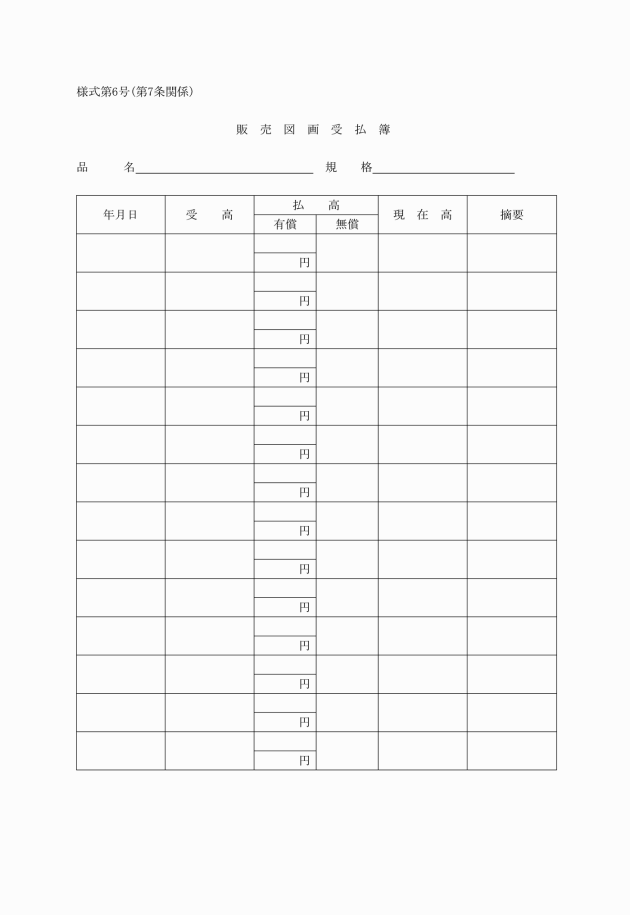

(4) 販売図画受払簿(様式第6号)

3 前2項に規定するもののほか、必要な帳簿類を備えることができるものとする。

4 図書館用図書(学校用に附属する図書館又は図書室に備える図書を含む。)にあっては、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき作成する図書台帳又はこれらに準じて作成する図書台帳をもって備品台帳に代えることができる。なお、図書台帳は、各課等で備えるものとする。

(帳簿類の記録の省略)

第8条 次に掲げる物品については、前条に規定する帳簿類の記録を省略することができる。ただし、会計管理者が指定する物品については、この限りでない。

(1) 納入後直ちに贈与又は消費する物品

(2) 儀式、会合のため、一時に消費する物品

(3) 新聞、雑誌その他これに類する物品

(4) その他前3号に準ずる物品

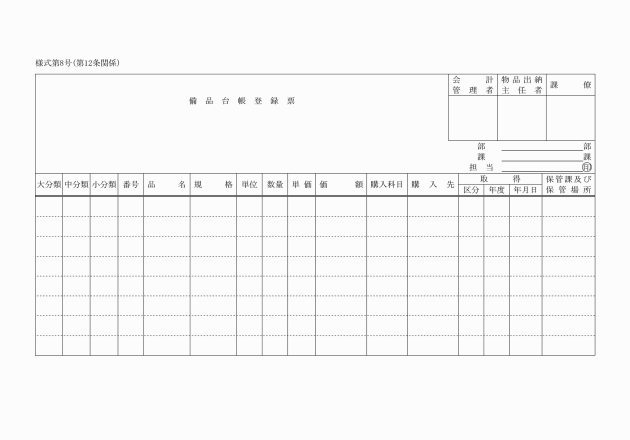

(備品台帳の作成方法)

第9条 備品台帳は1品又は1組ごとに作成しなければならない。ただし、1品又は1組ごとの整理が困難なものについては、種類、品質、規格、購入時期その他必要な区分ごとに作成することができる。

2 備品台帳に記録する価額は、当該備品の取得価額とする。ただし、取得価額がないもの又は取得価額が明らかでないものは、物品取扱主任者が推定した価格(以下「推定価格」という。)とする。

3 備品は、別表に定める分類ごとに分類する。

第4章 管理

(保管等の原則)

第10条 物品は、良好な状態で常に使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 物品は、その使用目的に従い事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量に限って供用する等、合理的かつ効率的に管理しなければならない。

(共通物品の調達)

第11条 各課等に共通して必要な物品又は規格、品質等を統一する必要があると認められる物品(以下「共通物品」という。)の調達は、総務担当課長がこれを行い、会計管理者に引き渡すものとする。

2 前項の共通物品の品名、規格等については、総務課長が別に定める。

(物品の請求及び交付)

第12条 職員は、所要物品の交付を受けようとするときは、物品取扱主任者に請求しなければならない。

2 物品取扱主任者は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査の上、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは次に掲げる受入れ手続を行ってこれを交付しなければならない。

(1) 備品(図書館用図書を除く。次項において同じ。)については、支出負担行為伺書により決裁を受け、会計管理者に合議して購入するものとする。

(2) 共通物品については、共通物品請求書(様式第7号)により会計管理者に請求するものとする。

(3) 前2号以外の物品については、支出負担行為伺書により決裁を受け購入するものとする。

(物品の検収)

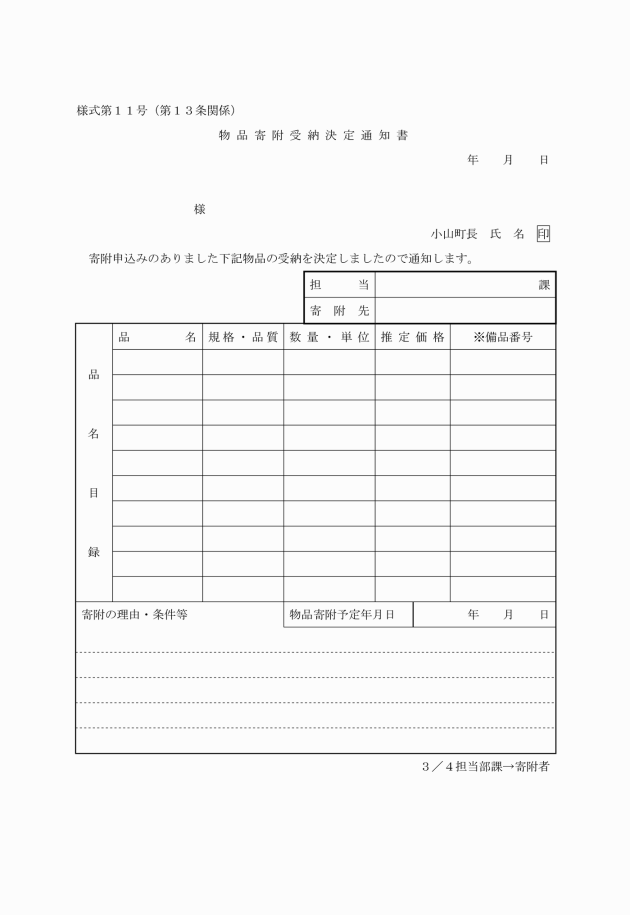

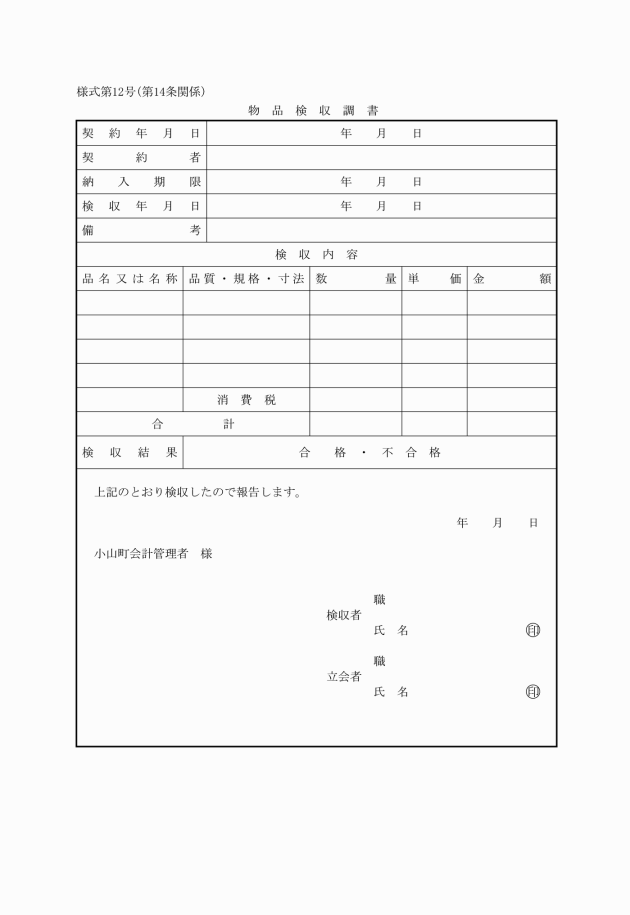

第14条 物品の納入があったときは、各課の長は物品検収調書(様式第12号)により検収し、会計管理者に通知しなければならない。ただし、取得価額が100万円未満の物品は、各課等の担当者が当該物品の支出調書等の検収者印欄に押印することによって物品検収調書の作成に代えることができる。

(整理保管)

第15条 物品の受入れをしたときは、第3条に規定する分類により整理保管しなければならない。この場合において、会計管理者は、備品について備品台帳を備え整理するものとする。

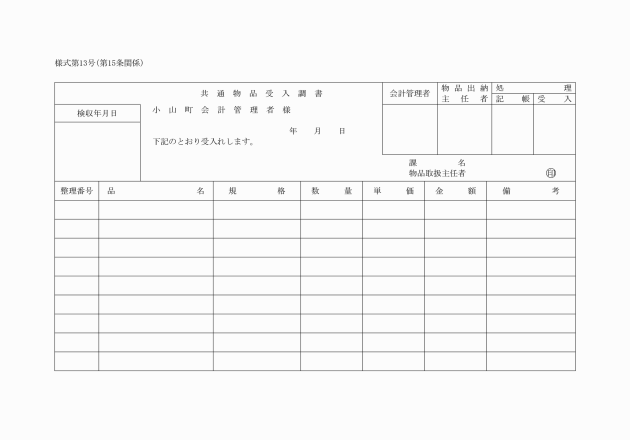

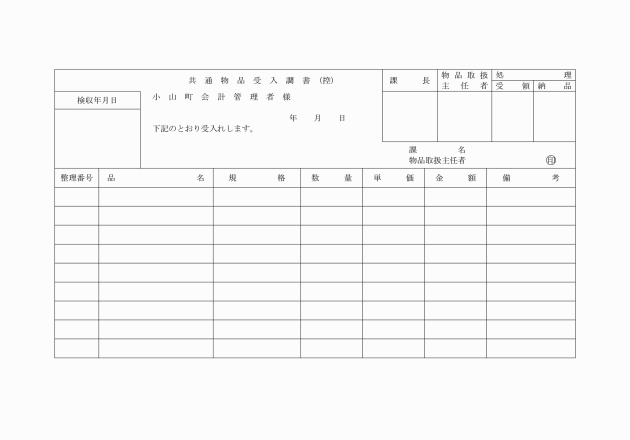

2 会計管理者は、共通物品の引渡しを受けたときは、共通物品受入調書(様式第13号)により受け入れをし、品目別に整理しなければならない。

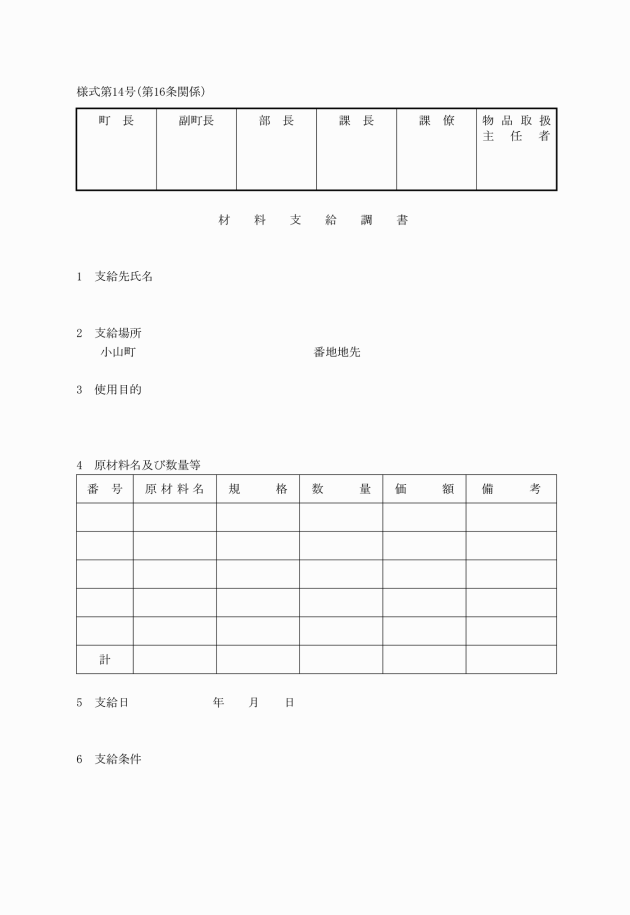

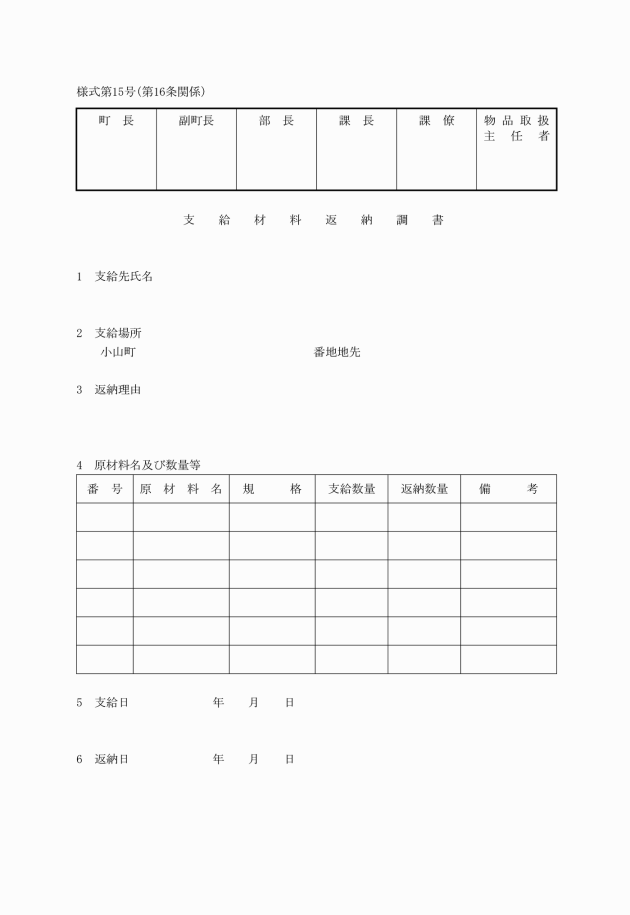

(支給材料)

第16条 工事又は製造の請負に対して、原材料を支給する必要があるときは、物品取扱主任者が材料支給調書(様式第14号)を作成するものとする。

2 請負者等に支給した原材料等で不用になったものがあるときは、物品取扱主任者が支給材料返納調書(様式第15号)を作成し、直ちに返納しなければならない。

(生産品)

第17条 物品を生産し、又は製造したときは、物品取扱主任者が直ちに生産品の規格、数量等を記載した報告書により当該生産品を町長に報告しなければならない。ただし、生産又は製造後直ちに処分する物品については、この限りでない。

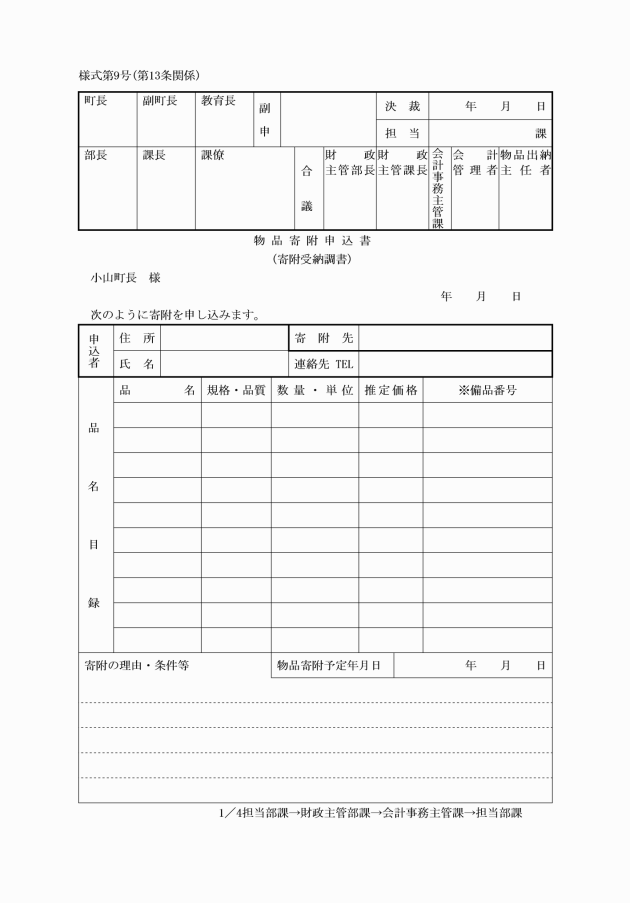

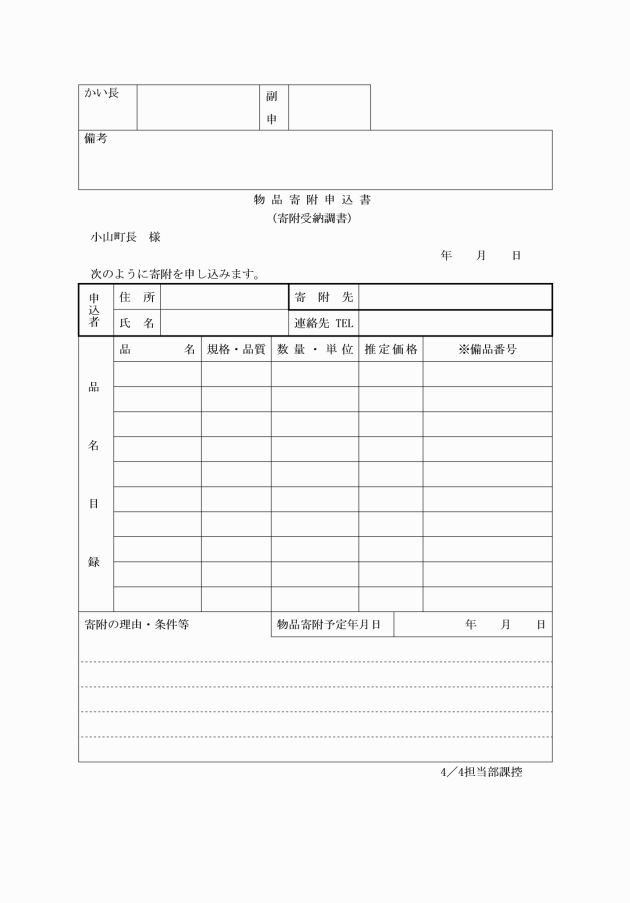

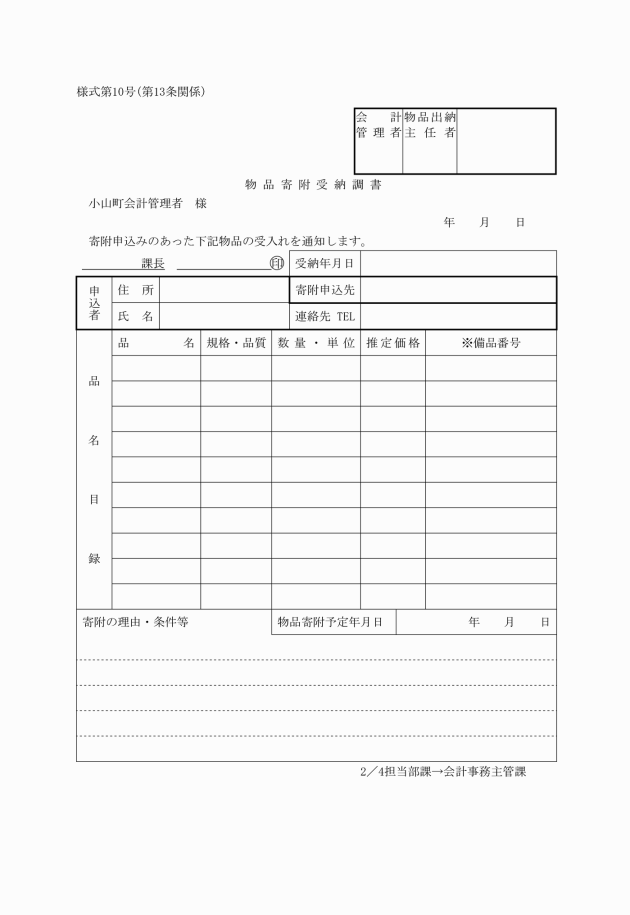

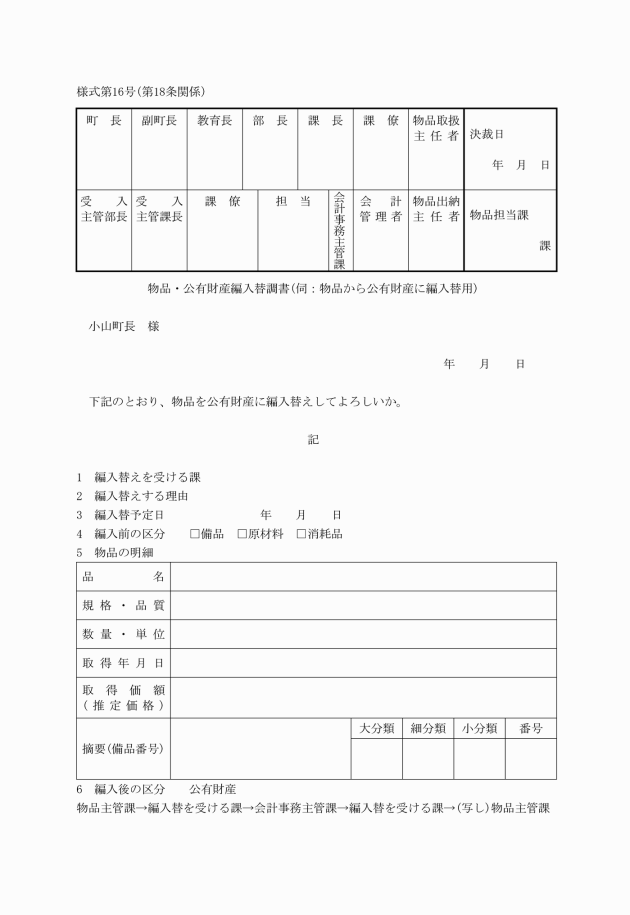

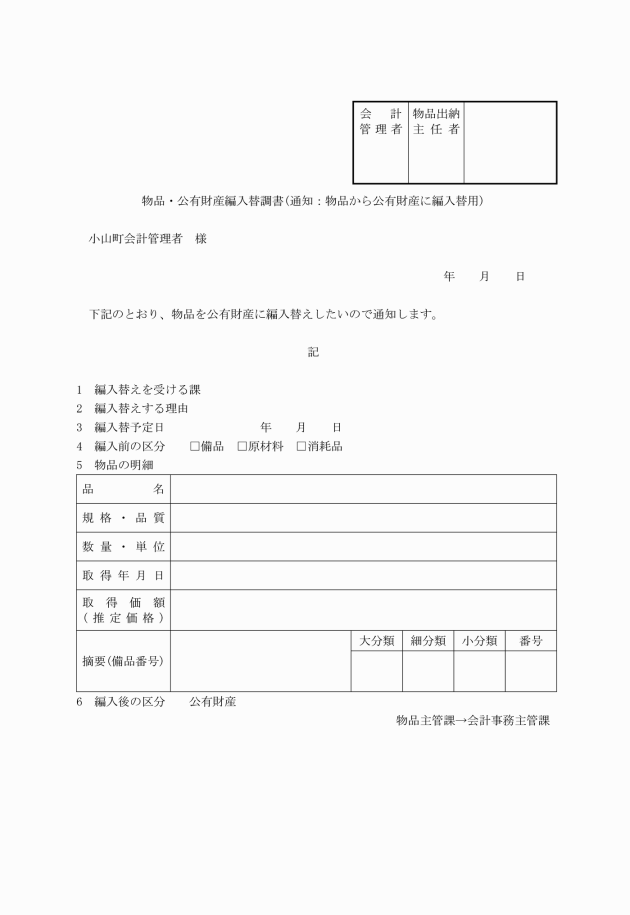

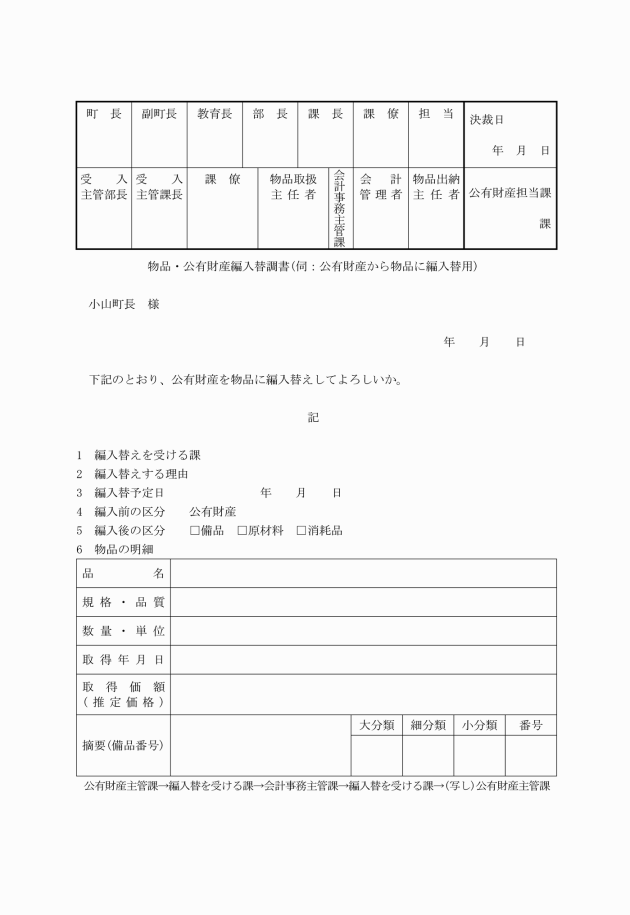

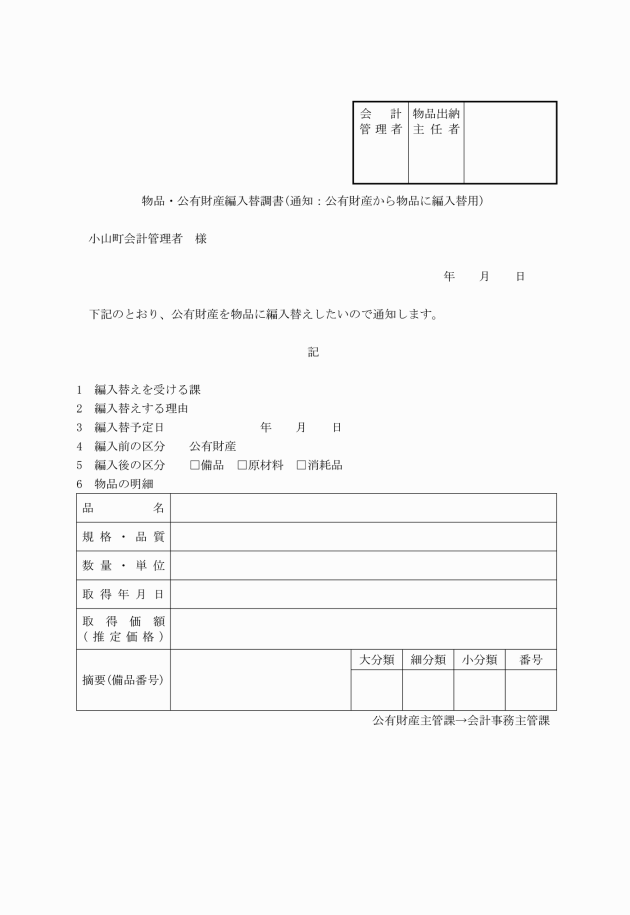

(編入)

第18条 物品取扱主任者は、公有財産を物品に編入しようとするとき又は物品を公有財産に編入しようとするときは、物品・公有財産編入替調書(様式第16号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。

2 物品取扱主任者は、前項の決裁があったときは、直ちに物品・公有財産編入替調書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の物品・公有財産編入替調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、関係帳簿を整理した後、各課等の物品取扱主任者に通知して編入の手続をさせなければならない。

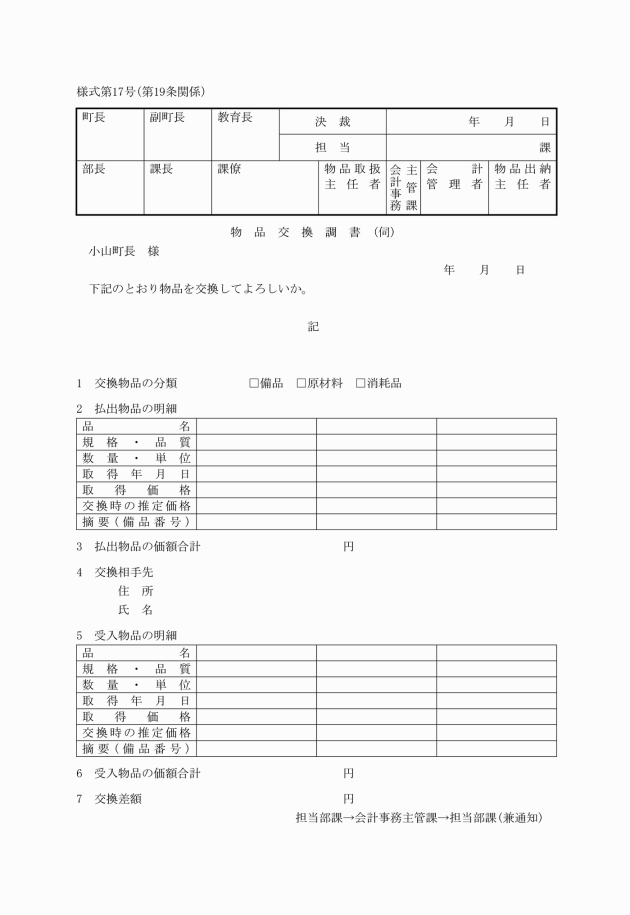

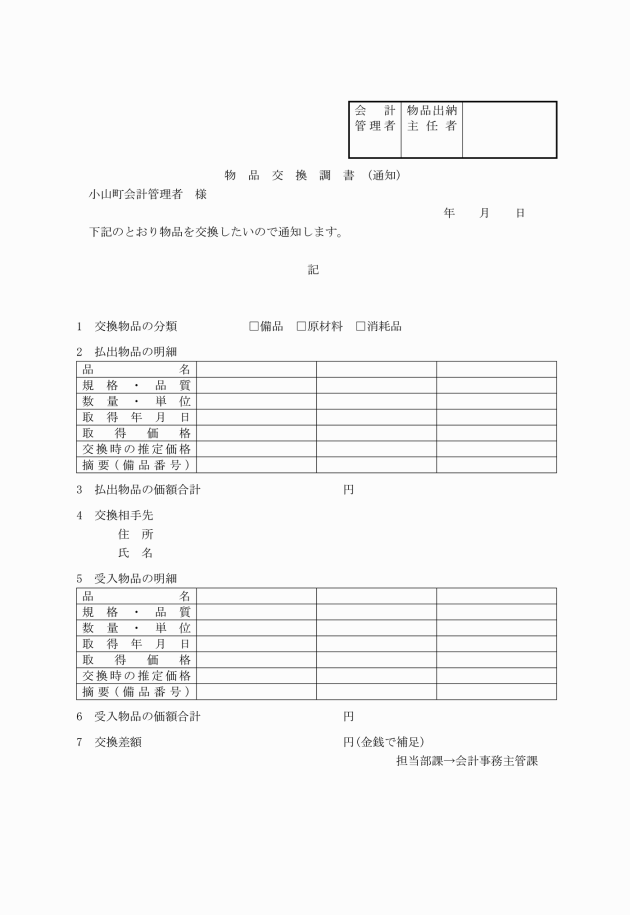

(交換)

第19条 物品取扱主任者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年小山町条例第45号)第5条の規定により物品を交換しようとするときは、物品交換調書(様式第17号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。

2 物品取扱主任者は、前項の決裁があったときは、直ちに物品交換調書を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の物品交換調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、関係帳簿を整理した後、各課等の物品取扱主任者に通知して交換の手続をさせなければならない。

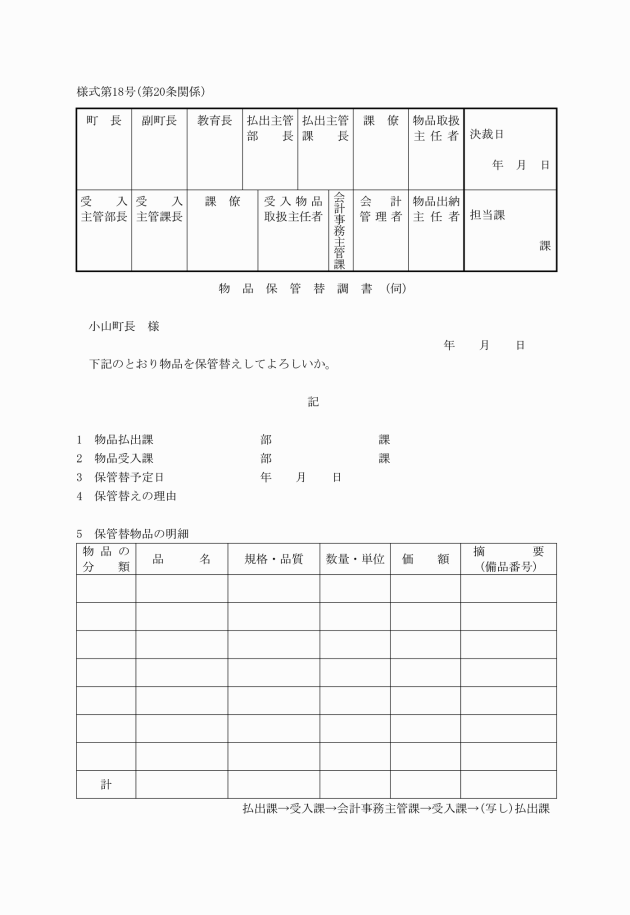

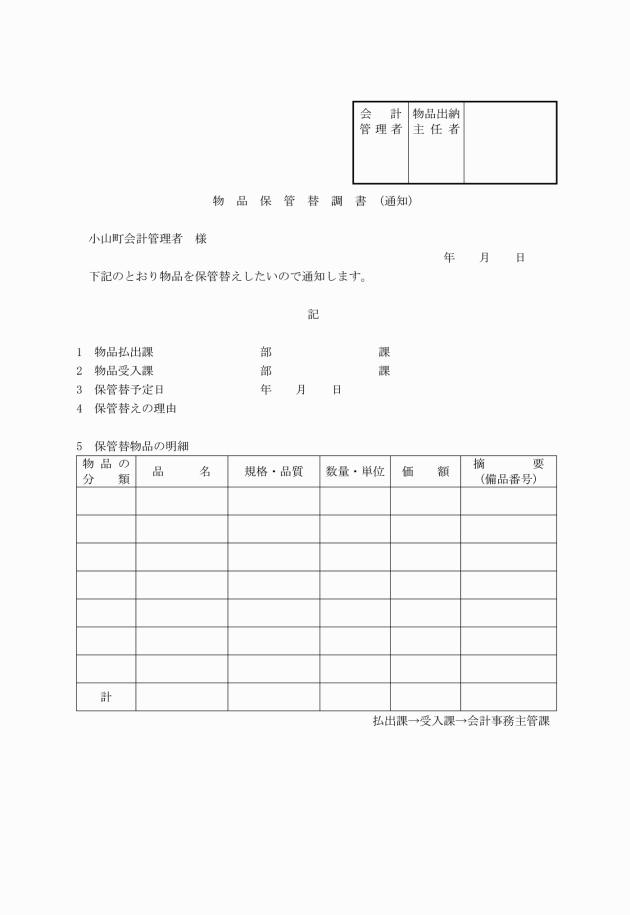

(物品の保管替え)

第20条 課長等は、物品の運用上必要があると認めたときは、課長等間において協議し、当該物品の保管替えをすることができるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定による物品保管替調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、関係帳簿を整理した後、各課等の物品取扱主任者に通知して受払いの手続をさせなければならない。

(譲与及び譲渡)

第21条 物品取扱主任者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第6条の規定により物品の譲与又は減額譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。

(1) 譲与又は減額譲渡物品の品名、規格及び数量

(2) 相手方の氏名及び住所

(3) 譲与又は減額譲渡の理由

(4) 当該物品の評価額

(5) 減額譲渡をしようとするときは、その理由及び減額の額

(6) 譲与又は減額譲渡の条件を付したときは、その条件

(7) その他必要な事項

2 前項の書面には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 相手方の申し込みによる場合は、その申込書の写し

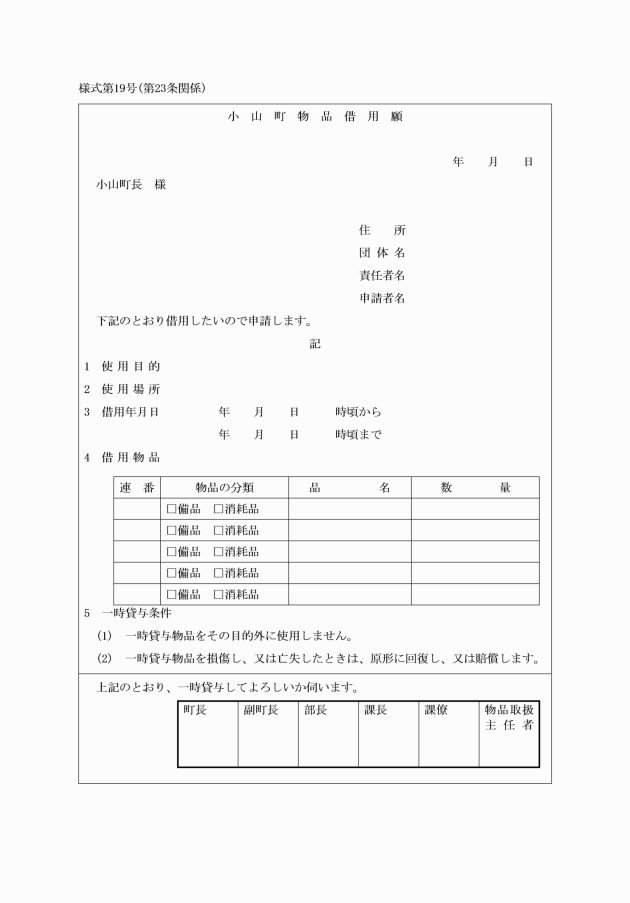

(貸付け)

第22条 物品は、貸付けを目的とするもの又は公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため特に町長が必要と認めた場合で、事務又は事業に支障がないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品出納主任者又は物品取扱主任者は、物品の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。

(1) 当該物品に関する台帳登載事項

(2) 相手方の氏名及び住所

(3) 貸付けの理由

(4) 貸付けの期間

(5) 有償の場合は、貸付料の算出の基礎

(6) 無償貸付け、又は減額貸付けの場合は、その理由及び減免額

(7) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(8) 貸付け条件を付したときは、その条件

(9) その他必要な事項

3 前項の書面には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案又協定書案

(2) 相手方の申し込みによる場合は、その申込書の写し

4 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。ただし、必要がある場合は、これを更新することができる。

5 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に貸し付ける場合の物品の貸付期間は、指定管理者の指定期間を超えることができない。

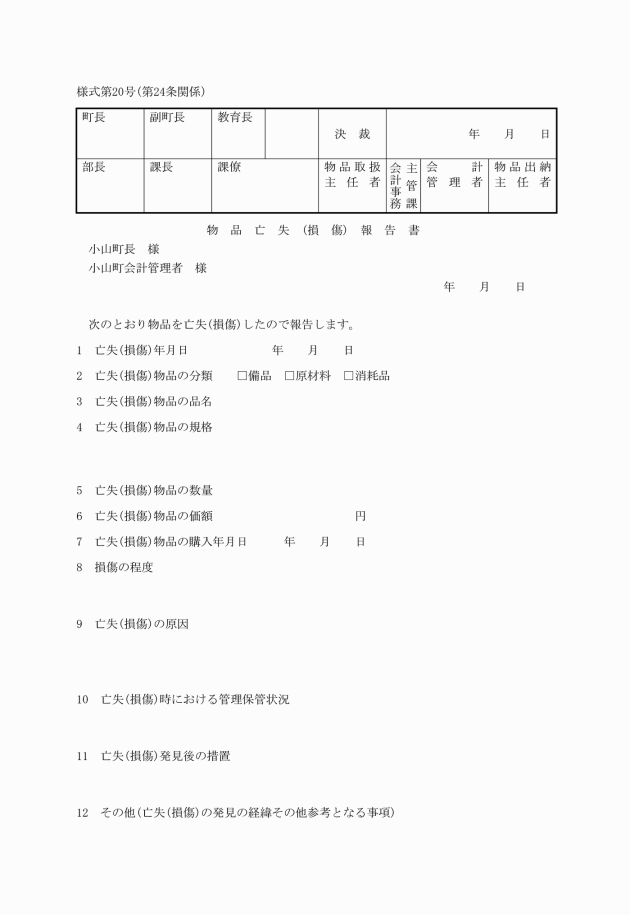

(亡失及び損傷)

第24条 物品出納主任者、物品取扱主任者又は物品を使用している職員は、その保管に係る物品又は使用に供した物品を亡失又は損傷したときは、速やかに物品亡失(損傷)報告書(様式第20号)により町長及び会計管理者に報告しなければならない。ただし、使用に供した消耗品は、この限りでない。

(過不足整理)

第25条 物品出納主任者又は物品取扱主任者は、物品の性質上、輸送、加工又は保管中に減耗又は量り増しを生ずることが避けられないものについて、その数量に過不足を生じたときは、規格、数量、理由等を記載した報告書により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

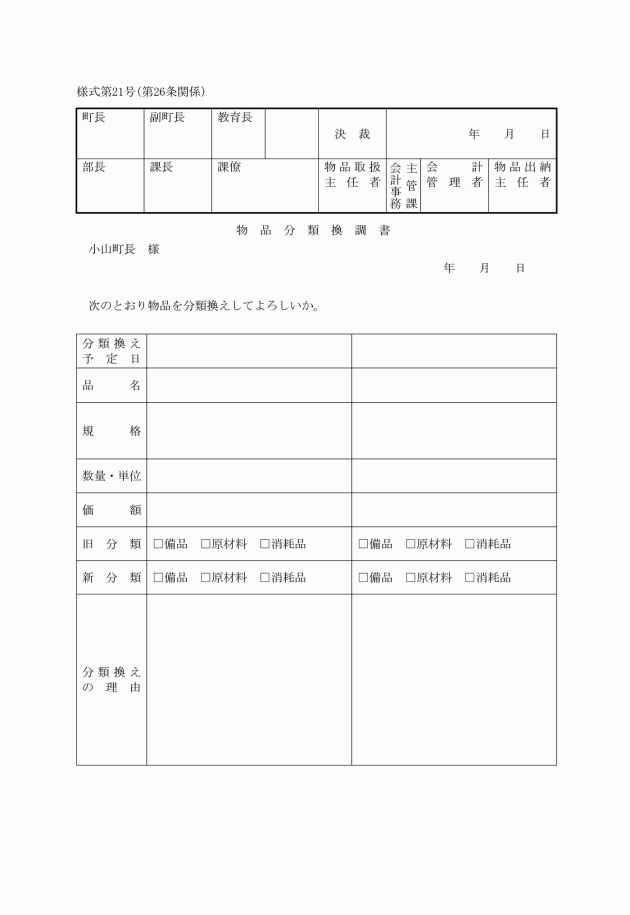

(分類換え)

第26条 物品取扱主任者は、物品の分類換えをしようとするときは、物品分類換調書(様式第21号)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に合議し、その決定をするものとする。

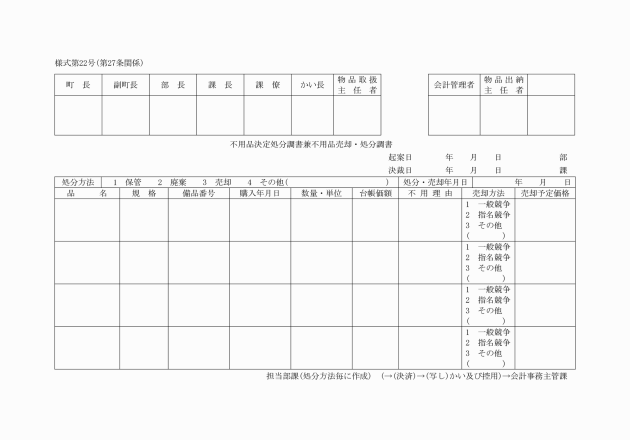

(不用の決定)

第27条 物品取扱主任者は、不用となった物品又は使用不能となった物品があるときは、不用品決定処分調書兼不用品売却・処分調書(様式第22号)により町長の決裁を受け、不用の決定をし、会計管理者へ通知するものとする。

(処分の方法)

第28条 前条の規定により不用の決定をした物品は、売却するものとする。ただし、売却することが不利益又は不適当であると認められる物品及び売却することができない物品は、廃棄するものとする。

(生産品の売却)

第29条 生産品は、売却するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 品質の試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本品として使用する場合

(3) 種子、肥料及び飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、物品出納主任者又は物品取扱主任者が必要と認めるもの

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第30条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第170条の2第2号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品で、町長が指定するものは次に掲げるものとする。

(1) 試作品等で商品価値の少ない物品

(2) 販売価額を決定し、公表した物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の承認を得たもの

(保管の方法)

第31条 会計管理者又は物品取扱主任者は、その保管に係る物品を一定の場所に置き、分類、品目及び品名ごとに区分し、整理しなければならない。

2 貴金属、郵券類、危険物、骨とう品その他これらに類する物品は、金庫又は堅ろうな容器に格納する等厳重に保管しなければならない。

(保管の委託)

第32条 会計管理者又は物品取扱主任者は、物品を町の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認められる場合その他特別な理由がある場合には、町以外の者に委託して保管することができる。

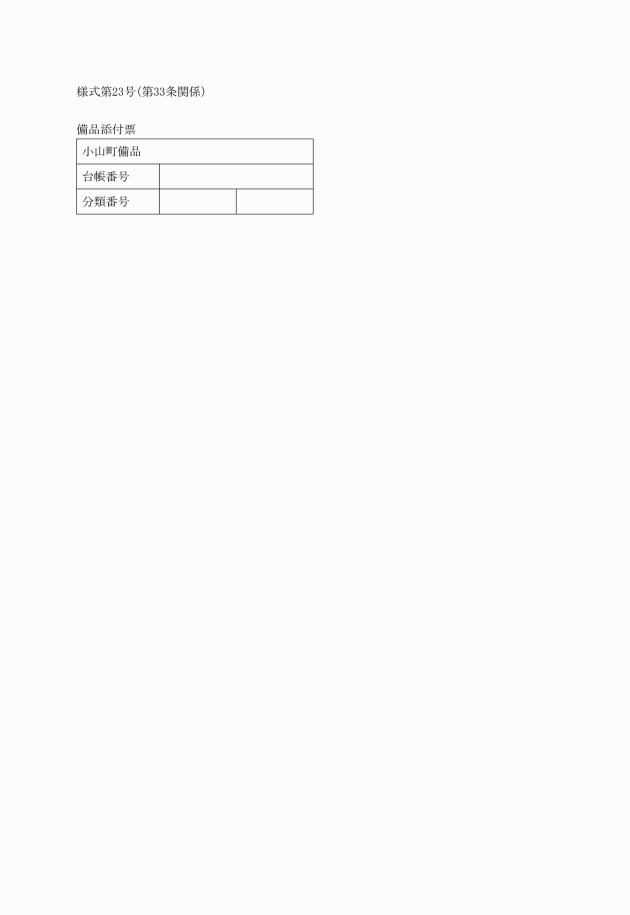

(備品の表示)

第33条 物品取扱主任者は、備品に備品貼付票(様式第23号)を貼付しなければならない。ただし、性質、形状により備品貼付票を貼付することが適さないものについては、この限りでない。

第5章 占有動産の管理

(占有動産の管理)

第34条 令第170条の5第1項に規定する占有動産の管理については、別に定めがあるもののほか、この規則の例による。

第6章 雑則

(重要な物品)

第35条 令第166条第2項の財産に関する調書に記載する物品は、購入したものにあっては取得価額が、その他のものにあっては推定価格が30万円以上のものとする。

(物品取扱主任者の行う請求、報告等)

第36条 物品取扱主任者が行う請求、報告等については、課長等の承認を得なければならない。

(数量、金額等の訂正)

第37条 この規則の規定により作成する帳簿及び帳票その他の書類の数量、金額その他の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に正書し、作成者の印を訂正箇所に押すものとする。

(学校等の特例)

第38条 小山町教育委員会における小学校及び中学校の物品の管理について、特別の事情により、この規則の規定によることが困難なものは、別に定めるところにより管理できるものとする。

(補則)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合、当該者の在職の間においては、「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、なおその効力を有する。

3 この規則施行前の際廃止前の小山町役場財務規則(平成9年小山町規則第22号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定により作成した用紙がある場合は、なお、当分の間調整して使用することができる。

附則(平成25年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年11月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月2日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月10日規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年7月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 品名による分類

大分類 | 中分類 | 小分類 | 品名 |

100 小山町備品 | 1 庁用器具 | 1 机類 | 片そで机、両そで机、テーブル、平机、座机、わき机、児童用机 |

2 台類 | カウンター、台等 | ||

3 椅子類 | 折りたたみ椅子、回転椅子、丸椅子、長いす、肘掛け椅子、児童用椅子等 | ||

4 収納保管庫類 | 印箱、金庫、書類収納庫、戸棚、棚等 | ||

5 印刷・印字機器類 | 印刷機、複写機、タイプライター等 | ||

6 書類整理器具類 | 製本機、裁断機等 | ||

7 事務用器具類 | 加算機、レジスター、製図器具、黒板、行事予定板等 | ||

8 情報処理機器類 | パソコン、パソコン周辺機器、ワープロ、電算組織用媒体 | ||

9 印判類 | 公印、検査証明印等 | ||

10 照明器具類 | 照明灯、照明装置、電気スタンド、投光機等 | ||

11 厨房器具類 | 冷蔵庫、調理器具、冷温水器、キッチン、ガス台、調理台等 | ||

12 冷暖房器具類 | エアコン、暖房機、冷房機、扇風機等(掃除機を含む。) | ||

13 その他庁用器具類 | 掛時計、かさ立て、天幕、ついたて、消火器、新聞掛、台車、花瓶、暗幕等 | ||

2 光学電気機器類 | 1 情報伝達機器類 | FAX、電話、テレビ、ラジオ、カラオケ、拡声装置、放送装置、防災行政無線機器等 | |

2 再生機器類 | 投影機(OHP等)、映写機(スライド映写機)、ビデオ装置等 | ||

3 投影機器類 | 写真機、写真機用器具、撮影機等 | ||

4 観察・観測用光学機器 | 顕微鏡、特殊鏡、顕微鏡要所器具等 | ||

5 その他光学関連機器 | 現像焼付け用機器、編集用機器、フィルム等 | ||

3 医療衛生機器 | 1 機械機器 | 酸素吸入機器、血圧計、滅菌消毒器、歯科用機器、眼科用機器、外科用機器 | |

容器、洗浄用器具、運搬用具、模型、人工呼吸器、血液検査用機器等 | |||

機能検査機器、身体測定用機器等 | |||

2 その他医療衛生器具類 | 調剤用機器、機能回復訓練機器、防疫機器等 | ||

4 土木・測量・諸機械器具 | 1 土木機器 | 下刈機、舗装用機械、チェンソー | |

2 測量用器具 | 計器用具、製図用具 | ||

3 諸機械器具 | 金属加工用機器、電気電子機器、木工用機器等 | ||

5 体育用器具 | 1 体育機械器具 | トレーニング用器具、屋外屋内用器具等 | |

2 体育用品 | 屋内屋外用体育用品 | ||

3 遊具類 | 屋内屋外用遊具 | ||

6 音楽用器具類 | 1 音楽用器具類 | ピアノ、オルガン等 | |

7 車両 | 1 車両 |

|

2 取得理由の分類

1 購入 |

2 寄附 |

3 移管 |

4 その他 |

3 滅却理由の分類

1 廃棄 |

2 売却 |

3 委託保管 |

4 亡失 |

5 移管 |

6 その他 |