○小山町公有財産管理規則

平成19年3月22日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 管理(第15条―第40条)

第3章 台帳及び報告書(第41条―第49条)

第4章 借受財産(第50条)

第5章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の公有財産の取得、管理及び処分(以下これらを「管理等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(1) 主管の長 小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)第2条に定める課、小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町規則第1号)第2条に定める課、小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号)第2条に定める支所及び小山町議会事務局設置条例(平成元年小山町条例第3号)第1条に定める事務局(以下「課等」という。)の長をいう。

(2) 財産主管部長 普通財産に関する事務を主管する部の長をいう。

(3) 財産主管課長 普通財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(公有財産の種類)

第3条 公有財産は、行政財産及び普通財産に区分する。

2 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町の事務、事業の用に供する等直接公用に供し、又は供する目的の財産をいう。

(2) 公共用財産 学校、病院、公園等公共の用に供し、又は供する目的の財産をいう。

(事務の総括)

第4条 財産主管部長は、公有財産に関する事務を総括し、必要な調整を行うものとする。

2 財産主管部長は、必要があると認めるときは、当該公有財産に係る事務を所管する主管の長に対して報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産に関する事務)

第5条 公有財産の管理等に関する事務の主管の長は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政財産の管理等に関する事務は、当該行政財産に係る事務を所管する主管の長とする。ただし、所管する課等が明らかでないとき又は特別の事情があると認めるときは、町長が別に定める。

(2) 普通財産の管理等に関する事務は、財産主管課長とする。ただし、第27条ただし書の規定による普通財産については、当該関係主管の長とする。

(公有財産の管理等)

第6条 主管の長は、法令等に基づき誠実に公有財産の管理等をしなければならない。

(有価証券の管理)

第7条 会計管理者は、有価証券を受領したとき、これを管理保管するものとする。

(専決)

第8条 公有財産に関する事務は、町長が専決処理事項として指定したもの及び軽微なものは主管の長が処理することができる。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

(合議)

第9条 主管の長は、この規則の定めるところにより決裁を受けようとするときは、財産主管課長を経由し、財産主管部長に合議しなければならない。

(代金の支払)

第10条 公有財産を取得した場合においては、登記又は登録を要する公有財産は、その登記又は登録を完了した後、その他の公有財産は当該公有財産の収受を完了した後でなければ代金を支払ってはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第163条第3号及び第4号の規定に該当する場合並びに町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(代金の納入)

第11条 登記又は登録を要する普通財産の売払代金(延納の場合を除く。)は、登記又は登録の手続が完了する前に納付させなければならない。この場合において、前条ただし書を準用する。

(延納)

第12条 普通財産を譲渡する場合において、令第169条の7第2項の規定により売払代金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 普通財産の所在地、区分、種目、数量及び売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び利率

(5) 提供させる担保の種類及び内容

(6) その他必要な事項

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者のする管理が不適当と認められるとき。

(2) 特約に基づく売払代金、交換差金又は利息の納付を怠ったとき。

3 第1項第4号に規定する延納の利率は、次のとおりとする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受ける者が、当該普通財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

4 前項各号に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第2章 管理

(公有財産の現況調査)

第15条 主管の長は、その主管する公有財産について随時現況を調査し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持、保存の適否

(3) 公有財産の現況と台帳及び付属図面との照合

(4) 電気、ガス、給排水、防災その他の諸施設の良否

(5) 土地の境界の確認

(6) その他管理に関する適否

(境界標の設置)

第16条 主管の長は、その主管する土地の境界が明らかでないときは、必要な調査を行い、隣接土地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標を設置するものとする。

(居住禁止等)

第17条 主管の長は、その主管する町有の建物で用途が住宅以外のものには、何人も居住させてはならない。ただし、公有財産の管理若しくは取締上管理人を居住させる必要がある場合又は町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(評定調書の作成)

第18条 公有財産を取得し、貸付け又は処分しようとするときは、当該財産の市場価格の基礎を明らかにした評定調書を作成するものとする。

(取得前の処置)

第19条 主管の長は、公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。

2 主管の長は、賃借した土地に建物を建築しようとするときは、当該賃貸借契約を締結する前に当該土地について必要な調査を行い、当該土地に対して私権の設定又は特殊の義務がないことを確認するとともに、町長が必要があると認める措置を講じなければならない。

(取得の手続)

第20条 主管の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類、取得の方法その他特別の事由によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 取得しようとする公有財産の分類、種類

(2) 取得しようとする公有財産の所在地

(3) 取得の区分(新築、新造、新設、改築、改造、増築、増設、復旧、購入、寄附等)

(4) 取得しようとする理由

(5) 用途及び利用計画

(6) 公有財産の明細(土地の現況、地目及び地積又は建物の構造、種目、面積及び経過年月日若しくは構造、形式及び数量等)

(7) 取得予定価格(種目別に数量及び価格を記載すること。)

(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。以下同じ。)

(9) 建物の敷地が借地である場合は、その借料

(10) 歳出予算額及び支出科目

(11) その他必要な事項

(1) 評定調書

(2) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書の写し

(3) 建物の敷地が借地である場合は、土地の使用についての承諾書の写し

(4) 契約書案

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) 不動産については、土地台帳又は家屋台帳の謄本及び登記簿の謄本

(7) 寄附の場合は、その条件及び次条に規定する寄附申込書

(1) 代金の支払又は納入が生じるとき 会計書類に添付し、財産主管課の合議を受け、会計管理者へ提出

(2) 前号以外のとき 財産主管課へ提出

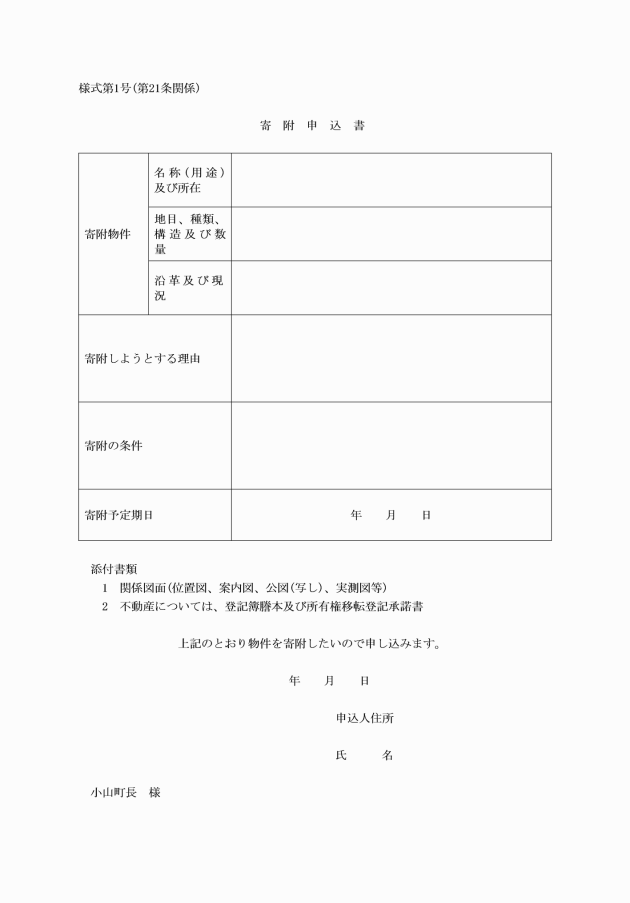

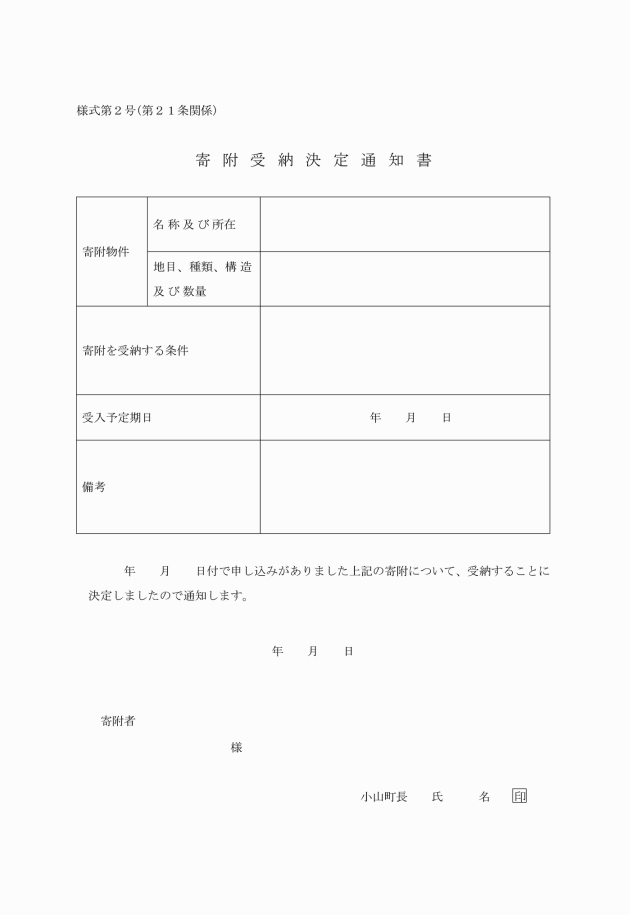

(寄附の受納)

第21条 公有財産の寄附申込は、寄附申込書(様式第1号)に当該財産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 寄附を受納することに決定したときは、寄附受納決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該寄附者に通知するものとする。

(交換)

第22条 普通財産を他の者の所有する財産と交換しようとするときは、第20条の規定を準用する。

2 前項の場合において、相手方が交換差金の請求権を放棄するときは契約書にその旨を記載させなければならない。

(公有財産の受領)

第23条 町長は、公有財産の引渡しに関する書類、図面等を照合し、適当と認めた場合はこれを受領するものとする。

2 前項の場合において、土地の引渡しを受けるときは、当該隣接地との境界を確認して受領するものとする。

3 公有財産の受領は、実地立会いの上行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(移築、所属替及び分掌替)

第24条 建物その他の公有財産の移築(移設を含む。)、所属替え又は分掌替えをしようとするときは、第20条の規定を準用する。

(公有財産の一時的使用等)

第25条 主管の長は、用途又は目的を妨げない限度においてその所属の公有財産を一時的に他の課等の使用に供するときは、次に掲げる事項を記載した書類に相手方である主管の長からの協議書の写し及び関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方である課等の名称

(2) 協議のあった年月日

(3) 用途及び利用計画

(4) 使用に供しようとする公有財産の所在、区分、種目及び数量

(5) 使用期間

(6) 使用の条件

(7) その他の必要な事項

(用途変更及び廃止)

第26条 主管の長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更しようとするときは、変更後の用途及び利用計画

(4) 用途を廃止しようとするときは、用途廃止後の処置

(5) 当該行政財産の関係図面

(6) その他の必要な事項

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に耐えない建物及び工作物その他の動産で取壊しの目的で用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理を財産主管課長においてすることが、技術、地域その他の関係から不適当と認められるとき。

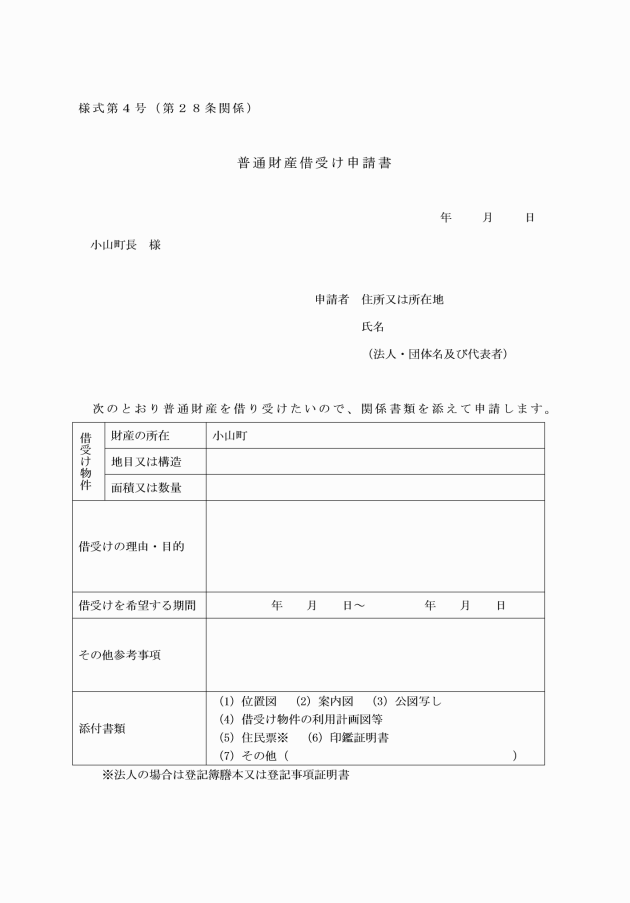

(貸付け)

第28条 主管の長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 貸付けの理由

(3) 貸付けの期間

(4) 有償の場合は、貸付料の算出の基礎

(5) 無償貸付け、又は減額貸付けの場合は、その理由及び減免額

(6) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(7) 担保その他貸付け条件を付したときは、その条件

(8) その他必要な事項

2 前項の書面には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 相手方の申し込みによる場合は、その申込書の写し

(3) 貸し付けようとする普通財産の関係図面

(貸付契約)

第29条 主管の長は、普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を内容とした契約書を作成し、契約を締結しなければならない。

(1) 貸付物件の明細及び貸付けの目的に関すること。

(2) 貸付期間及びその更新に関すること。

(3) 貸付料の額並びにその納付の時期及び方法並びに延滞料に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の5第4項及び第6項の規定による契約解除に関すること。

(5) 前号の場合において、残余の期間に係る既納の貸付料金に関すること。

(6) 原状を変更し、目的外の用途に供し、又は他人に転貸した場合における契約解除に関すること。

(7) 損害賠償及び原状回復に関すること。

(8) 物的担保を提供させ、又は保証人を立てさせるときは、その担保又は保証に関すること。

(9) 維持修繕その他費用の負担に関すること。

(10) 期間満了又は契約の解除の場合の貸付財産返還の方法及び必要費又は有益費の償還に関すること。

(11) その他必要と認めること。

(1) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による特約付きの借地権をいう。)を設定することを目的とする土地 50年

(2) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 50年

(3) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第23条第1項の規定による特約付きの借地権をいう。)を設定することを目的とする土地 30年

(4) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物の貸付け 30年

(5) 事業用借地権(借地借家法第24条第1項に規定する借地権をいう。)を設定することを目的とする土地 20年

(6) 樹木及び建物の所有を目的としない土地及びその定着物の貸付け 10年

(7) 一時使用を目的とする土地又は建物 1年

(8) 前各号以外の普通財産の貸付け 5年

(貸付料)

第31条 普通財産の貸付けについては、貸付料を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付料は、5年ごとに改定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、物価の変動その他の事情により賃借料が時価に比し著しく不適当と認められるときは将来に向かって貸付料を増減することができる。

(貸付料の納付)

第32条 普通財産の貸付料は、定期にこれを納付させなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(担保)

第33条 普通財産の貸付けについては、町長が特に必要と認めたときは、物的担保(保証金を含む。)を提供させ、又は保証人を立てさせることができる。

2 前項の規定により土地又は建物を担保に提供させる場合は、抵当権を設定させるものとする。この場合において、土地又は建物の額は、適正な価格の70パーセント以内をもって計算する。

(売払い)

第37条 主管の長は、普通財産を売り払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の台帳登載事項

(2) 売り払う理由及び売払予定価格

(3) 売払い又は減額譲渡代金の納入の時期及び方法

(4) 売払代金の納入の時期及び方法

(5) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(6) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(7) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(8) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該普通財産の評定調書

(2) 契約書案

(3) 当該普通財産の関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第38条 普通財産を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、譲与又は減額譲渡する条件があるときは、その旨を当該書類に必ず記載しなければならない。

(契約の解除)

第39条 主管の長は、法第238条の5第4項、第6項若しくは第7項の規定若しくは契約事項に基づき契約を解除しようとするとき又は契約の相手方の変更、契約の内容の変更若しくはこれに附帯して定めた条件の変更をしようとするときは、直ちにその理由を記載した関係書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 借受人の責めに帰すべき事由により契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。

(登記又は登録)

第40条 主管の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得し、若しくは異動したときは直ちに登記又は登録の手続きを行わなければならない。

2 主管の長は、前項の手続きが完了したときは、登記簿の謄本又は登録済みであることを証明する書面の写しを町長に提出しなければならない。

第3章 台帳及び報告書

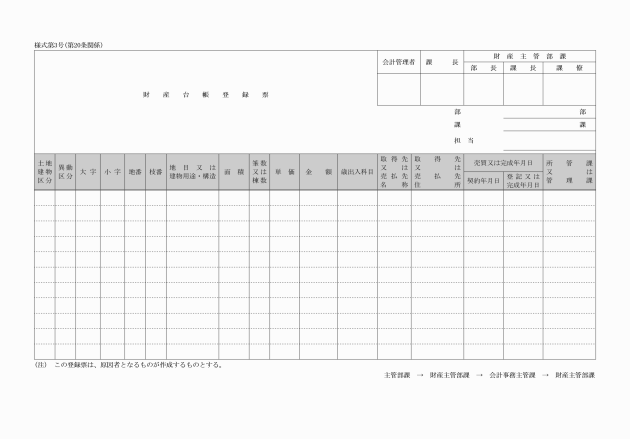

(公有財産台帳)

第41条 主管の長は、公有財産台帳の正本及び副本を作成しなければならない。

2 前項の公有財産台帳の正本は主管の長が保管し、副本は会計管理者が保管しなければならない。

3 主管の長は、公有財産に異動を生じた場合は、会計管理者及び財産主管部長に報告しなければならない。

4 会計管理者及び主管の長は、公有財産台帳又は公有財産台帳副本に登載した公有財産について異動があったときは、直ちにその異動の状況を記録しなければならない。

(台帳の登載事項)

第42条 公有財産台帳には、その分類及び種類ごとに作成し、必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の記載は、次の証拠書類により行わなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は譲渡に係るものは、その契約書及び評定調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者が提出した書類

(3) 行政財産の用途を廃止したときは、その決裁書

(4) 請負工事に係るものは、その契約書及び工事関係書類

(5) 直営工事に係るものは、その完成の明細書及び工事関係書類

(6) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項に係るものは、その関係書類

(台帳価格)

第43条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償価格、その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類似の時価に準じて算定した額

(2) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した額又は見積価額

(3) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築費又は製造費

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもので、株券については額面、株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、株券以外のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 前項第3号に規定する建物及び工作物並びに船舶その他の動産についての建築費又は製造費は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合はその材料の購入価格又は評定価格を加算する。

(2) 直営工事の場合は、工事費

3 災害等により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除したものを新たな台帳価格とする。

(台帳価格の評価替)

第44条 主管の長は、公有財産について3年ごとにその年度末の現況において町長が別に定める評価要領によりこれを評価替えし、その評価額により台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項の規定により台帳価格を改定したときは、主管の長はその旨を財産主管課長及び財産主管部長を経由し町長に報告しなければならない。

(台帳付属図面)

第45条 公有財産台帳に記載された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については図面を作成し、当該公有財産台帳に添付しなければならない。

2 公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを更正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしなければならない。

(貸付財産台帳等)

第46条 主管の長は、公有財産を貸付け、又は使用許可をした場合は、貸付等に関する台帳を作成しなければならない。

(公有財産台帳の特例)

第47条 道路、橋りょう、河川等公共物、都市公園等については、当該法令の規定に基づき作成し、備える台帳を第41条の公有財産台帳とみなす。

(保険に関する報告)

第48条 公有財産の保険の加入については、別に定めるところによる。

(災害報告)

第49条 主管の長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について町長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産の台帳登載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の年月日

(3) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及び災害の程度

(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面

(5) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額

(6) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとられた応急措置

(7) 平素、常時の管理状態

(8) その他必要な事項

第4章 借受財産

(借受財産)

第50条 主管の長は、その分掌に係る町が借り受けている不動産及び動産並びにその従物(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳を作成し、必要な事項を記載しなければならない。

2 借受財産の管理については、公有財産の管理に関する規定を準用する。

第5章 雑則

(補則)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合、当該者の在職の間においては、「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、なおその効力を有する。

3 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則(平成9年小山町規則第22号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定により作成した用紙がある場合は、なお、当分の間調整して使用することができる。

附則(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。