○小山町職員服務規程

平成17年3月25日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第22条)

第2章 削除

第3章 出張(第26条―第29条)

第4章 当直(第30条―第36条)

第5章 非常心得(第37条・第38条)

第6章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び町の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小山町条例第5号。以下「職免条例」という。)第2条の規定により町長又はその委任を受けた者の承認を得た場合その他法令で定める場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため用い、町がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(執務の心得)

第3条 職員は、常に、主担当及び副担当の事務に精通するよう努めるとともに、所属所内の事務の把握に努め、主担当が不在であっても住民サービスが低下しないようにしなければならない。

2 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため、常に調査研究に努め、日常の業務に反映させなければならない。

3 職員は、業務の緊急、繁忙等のため上司から指示があったときは、各部、各課、各班室を越えて、相互に応援しなければならない。

4 職員は、職務の執行に関し事故が発生したときは、直ちに、その内容を上司に報告して、指示を受けなければならない。

5 職員は、職務に関連した事項について法令による裁判員、証人、鑑定人等となるときは、その旨を所属長に届け出なければならない。この場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述し、又は供述するときは、町長の許可を受けなければならない。

(宣誓書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、次に掲げる書類を人事担当課を経由して町長に提出しなければならない。

(1) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年小山町条例第7号)に定める宣誓書

(2) 小山町職員身元保証に関する規則(昭和40年小山町規則第10号)に定める身元保証書

(3) 履歴書

(4) その他町長が必要と認める書類

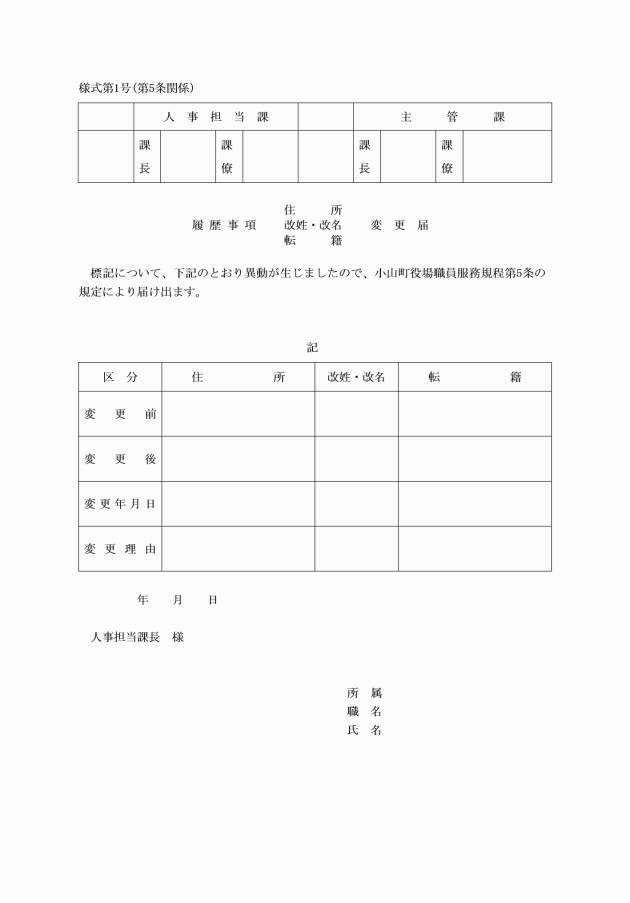

(1) 住所を移転したとき。

(2) 改姓又は改名したとき。

(3) 転籍したとき。

2 職員は、学歴、資格又は免許に異動が生じたときは、速やかに、その事実を証する書面を添えて、人事担当課長に届け出なければならない。

(人事記録)

第6条 人事担当課長は、職員(非常勤の職員及び臨時的に任用された職員を除く。)の人事記録を作成し、保管し、常に整備しておかなければならない。

2 人事記録その他人事及び給与に関する書類は、特に必要と認める場合のほか、他に閲覧させてはならない。

(身分証明書)

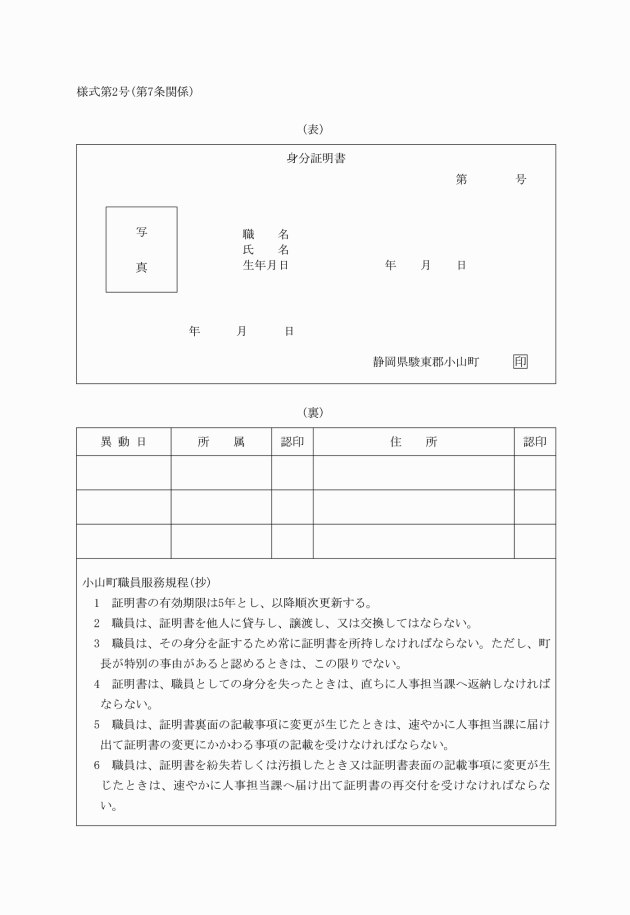

第7条 職員に、身分証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付する。

2 証明書の有効期限は5年とし、以降順次更新する。

3 職員は、証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

4 職員は、その身分を証するため常に証明書を所持しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

5 証明書は、職員としての身分を失ったときは、直ちに人事担当課へ返納しなければならない。

6 職員は、証明書裏面の記載事項に変更が生じたときは、速やかに人事担当課に届け出て証明書の変更にかかわる事項の記載を受けなければならない。

7 職員は、証明書を紛失若しくは汚損したとき又は証明書表面の記載事項に変更が生じたときは、速やかに人事担当課へ届け出て証明書の再交付を受けなければならない。

(退職願の提出)

第8条 職員は、退職しようとするときは、退職願を提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 小山町職員の定年等に関する条例(昭和58年小山町条例第29号)第2条の規定による定年による退職

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員という。)が任期の満了により退職した場合

(3) その他町長がやむを得ないと認める場合

(出退勤記録等)

第9条 職員は、定められた時刻に業務を開始できるようにしなければならない。

2 職員は、出勤したとき、又は退勤するときは、自ら就業管理システムにより出勤時間又は退勤時間を記録(以下この条において「出退勤記録」という。)しなければならない。ただし、就業管理システムにより難い職員にあっては、出退勤記録をタイムカードへのタイムレコーダーによる打刻に代えることができる。

3 出退勤記録及びタイムカード(以下「出退勤記録等」という。)は、所属長が管理する。ただし、終了した出退勤記録等は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより保存するものとする。

(1) 出退勤記録 人事担当課において5年間保存

(2) タイムカード 人事担当課に提出し、人事担当課において5年間保存

4 出退勤記録等は、次に定めるところにより出退勤記録においては備考欄等を活用し、タイムカードにおいては余白等を活用し整理するものとする。この場合において、必要に応じて、1h、2h、4h等と時間数等を明示するものとする。

(1) 出張命令を受けて出張する場合の種別

ア 町外の出張 出張

イ 町内の出張 外勤

(2) 休暇に関する種別

ア 年次有給休暇 年休

イ 病気休暇 病休

ウ 病気休暇のうち公務災害によるもの 病休(公務)

エ 病気休暇のうち通勤災害によるもの 病休(通勤)

オ 病気休暇のうち結核性疾患によるもの 病休(結核)

カ 特別休暇のうち出産に係るもの 産休

キ 特別休暇のうち忌引に係るもの 忌引

ク 前2号以外の特別休暇 特休

ケ 介護休暇 介休

コ 介護時間 介時

サ 不妊治療休暇 不休

シ 組合休暇 組合休

(3) 欠勤に関する種別

ア 病気による欠勤 病欠

イ 病気以外の事由による欠勤 事故欠

ウ 届出をしない休み又は遅刻 無届

(4) その他

ア 休日(祝日、年末年始)の代休 代休

イ 土曜開庁部門の指定休日 ((指))1日、((指))4h

ウ 週休日の振替 振替1日、振替4h

エ 勤務時間の割振りの臨時変更 割臨変

オ 職務に専念する義務の免除 職免

カ 休職処分 休職

キ 停職処分 停職

ク 育児休業 育休

ケ 部分休業 部分休

第10条 削除

(遅参等)

第11条 職員は、出勤時限に遅れるとき又は早退しようとするときは、上司に申し出て、その承認を受けなければならない。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、不妊治療休暇及び組合休暇の申請等)

第12条 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、不妊治療休暇又は組合休暇を受けようとするときは、人事担当課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の休暇又は育児休業(以下この項において「病気休暇等」という。)の承認を受けている職員が、年次有給休暇、週休日の振替又は休日の代休日と病気休暇等を通算して月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなったときは、速やかに、給与担当課へ報告しなければならない。

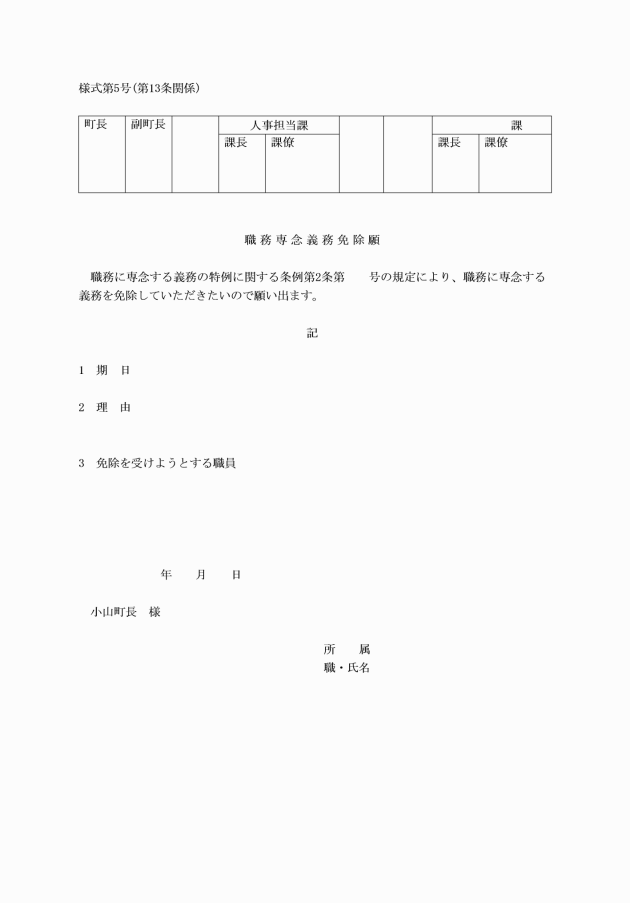

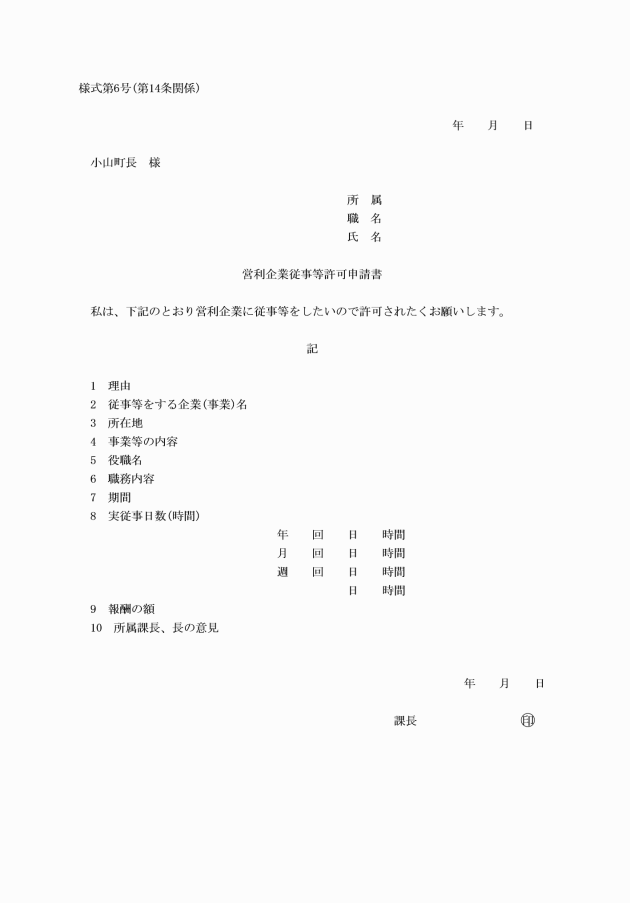

(営利企業従事許可等申請等)

第14条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業への従事等をするための許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 職員は、許可を受けた営利企業への従事等をすることをやめたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(勤務時間の割振りの臨時変更等)

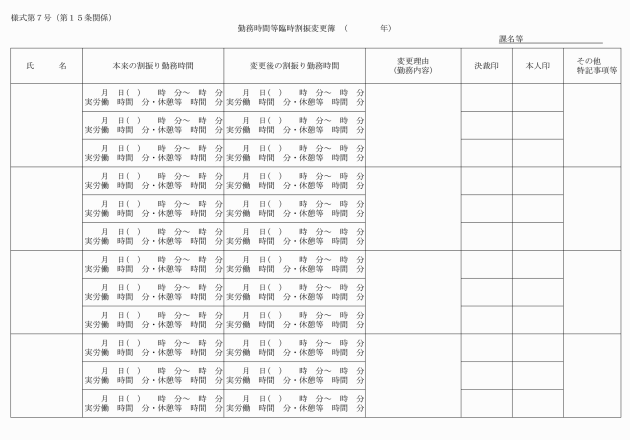

第15条 所属長は、職員が次の各号のいずれかの業務に従事する場合において、職員の1週間当たりの勤務時間が長時間にならないよう勤務時間を調整する必要があると認めるときは、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)及び小山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年小山町規則第7号)の規定にかかわらず勤務時間の割振りを臨時に変更(以下この条において「勤務時間の臨時変更」という。)することができる。

(1) 滞納整理

(2) 用地交渉

(3) 地区説明会

(4) 介護保険認定審査会

(5) その他外部的要因により通常勤務時間内に従事できない場合で、特に必要があると町長が認めるとき

2 勤務時間の臨時変更は、次に掲げるすべての要件を具備しなければならないものとする。

(1) 週休日の振替や休日等の代休等が消化できていること。

(2) 勤務時間の割振りの臨時変更により時間外勤務が生じないこと。

(3) 命令権者と当該勤務職員の双方の合意があること。

(4) その他特に必要があると町長が認めること。

3 勤務時間の臨時変更は、勤務時間等臨時割振変更簿(様式第7号)により行うものとする。

4 勤務時間の臨時変更をすることができる期間は、当該業務に従事した日の前後各1週間以内を原則とする。

5 町長は、公務のため必要があるときは、職員と協議のうえ、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び小山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず休憩時間を臨時に変更することができる。

(名札の着用)

第16条 職員は、勤務中は、名札を着用しなければならない。ただし、上司の許可を得たときは、この限りでない。

2 名札は、人事担当課で作成するものとする。

(離席等の制限)

第17条 職員は、勤務時間中、所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に、行き先を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、特別の事情により上司の承認を受けた場合を除いて、勤務時間中、みだりにその職務を離れてはならない。

(庁舎外の勤務)

第18条 職員は、庁舎外において勤務(以下「外勤」という。)を行うときは、出張命令又は上司の命令を受けなければ勤務できない。

2 職員は、外勤中取扱った事務について、そのてん末を口頭又は文書をもって上司に復命しなければならない。

(退庁時の処理等)

第19条 各所属において管理する印章、庁舎、自動車等の鍵その他特に管理を要するものは、所属長又は管理責任者がそれぞれ厳重な保管をしなければならない。

2 職員は、退庁するときは、その管理する文書及び物品を整理収蔵するとともに、火災防止、照明の消灯、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(時間外の登退庁)

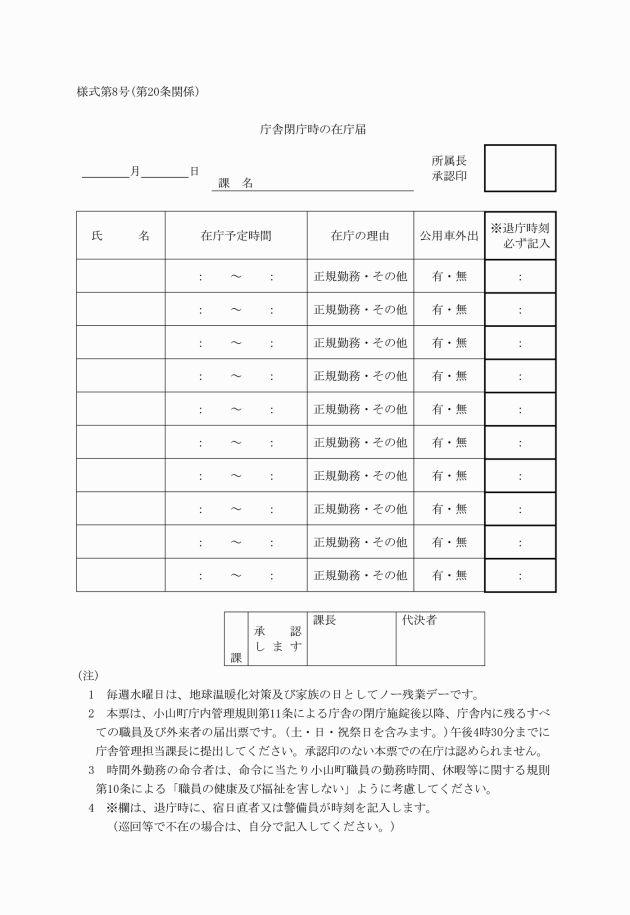

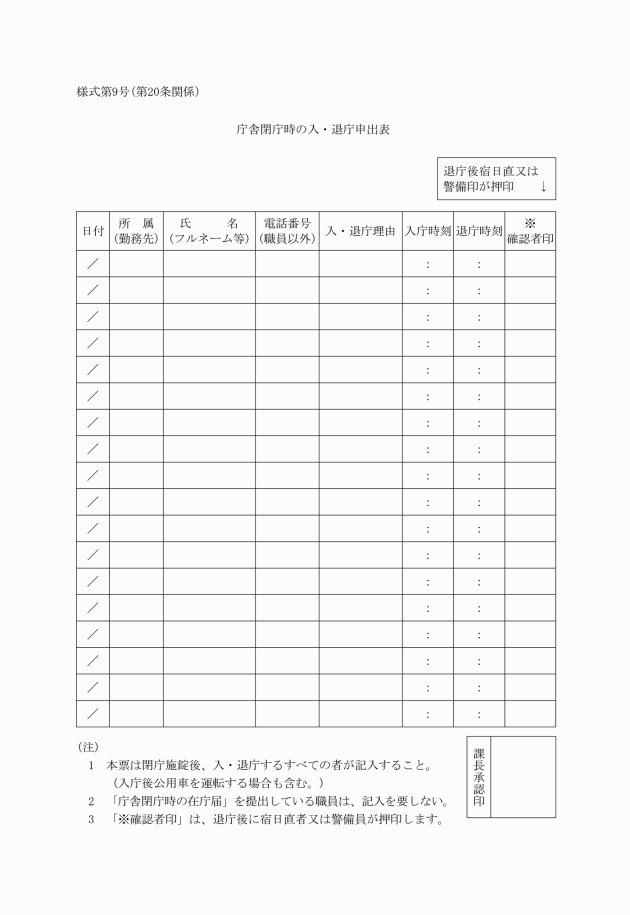

第20条 職員は、勤務時間外(登庁時刻前1時間及び退庁時刻後1時間以内を除く。)、週休日、休日等に勤務、臨時の出勤等(以下この条において「勤務時間外出勤」という。)で在庁する場合は、あらかじめ、庁舎閉庁時の在庁届(様式第8号)を庁舎管理担当課長に提出するものとする。

3 勤務時間外出勤をした者は、退庁するときに火気等に注意し、その取り締まりを当直者に引き継がなければならない。

(公文書の取扱い)

第21条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

2 職員は、宅調等のために文書を持ち帰ろうとするときは、事前に上司の承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

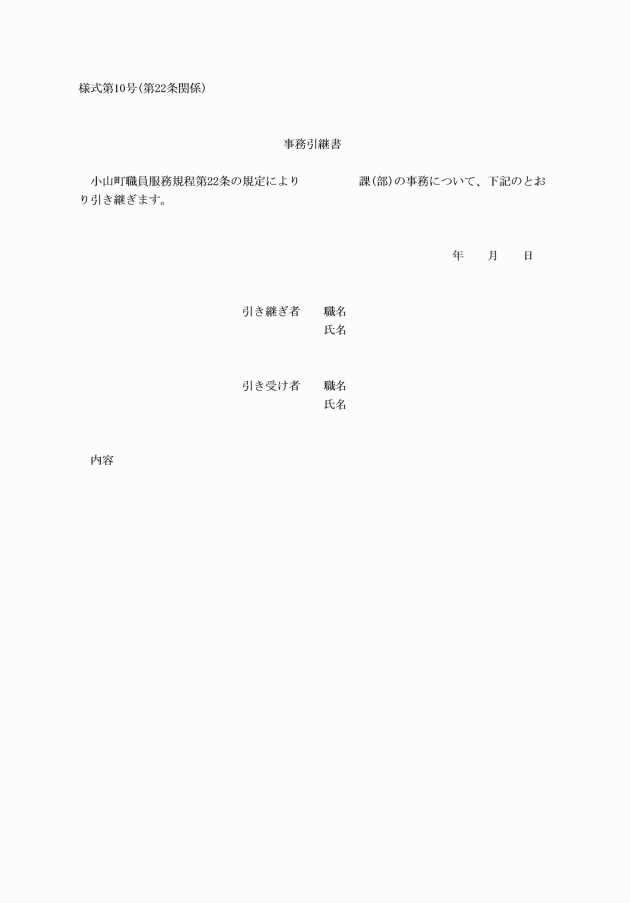

第22条 職員は、退職、転任、管理監督職勤務上限年齢による降任又は休職の場合、取扱事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第10号)を作成し、後任者に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。ただし、後任者がいないときは、部長の事務は副町長に、課長の事務は部長に、その他の事務は課長に引き継がなければならない。

第2章 削除

第23条から第25条まで 削除

第3章 出張

(出張命令)

第26条 職員が公務により出張するときは、事前に別に定める旅行命令伺の決裁を受けなければならない。

(出張中の事故)

第27条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務先を変更する必要があるとき。

(2) 疾病、事故等により勤務ができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命等)

第28条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると所属長が認めたときは、この限りでない。

2 出張を命ぜられた職員は、出張先において重要な事件を見聞したときは、用務以外にわたる事項でも緩急に応じ、電話等により遅滞なく上司に報告しなければならない。

(出張等の場合の事務処理)

第29条 職員は、出張、休暇等の場合、取扱事務の処理で必要な事項は上司の指揮を受け事務の遅滞のないよう処理しておくとともに、取扱事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は他の職員に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

第4章 当直

(当直)

第30条 本庁舎に、退庁後又は週休日若しくは休日における事務処理及び庁舎内外の保全取り締まりのため、宿直又は日直を置く。ただし、町長が必要と認めた場合は、職員以外の者に委託することができる。

2 宿直勤務は、原則として午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。週休日及び休日であっても通常日と同様とする。

3 日直勤務は、週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 前2項において、終了時刻経過後であっても、引継ぎを終わるまでは、なお、引き続き勤務に従事しなければならない。

(当直者)

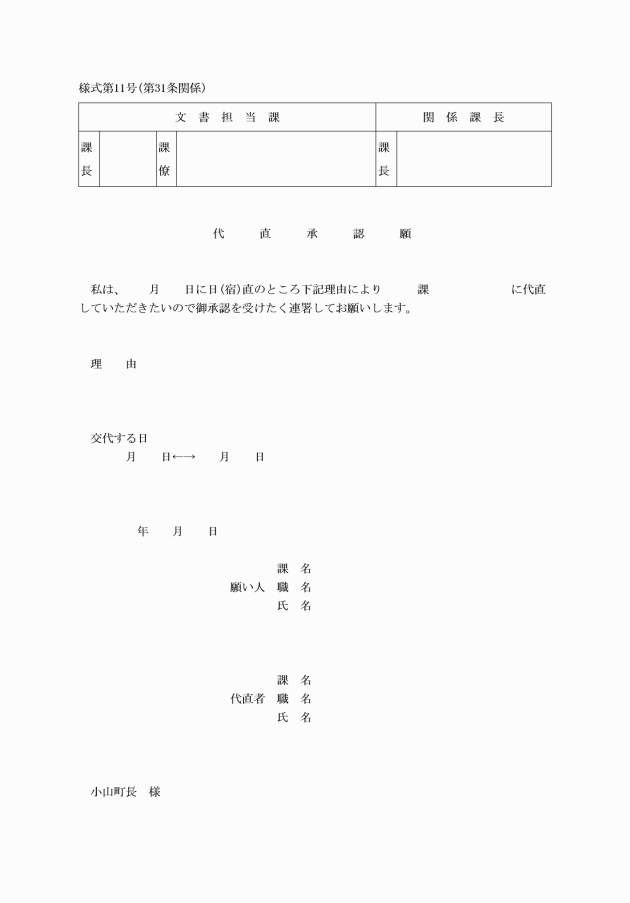

第31条 本庁舎において職員が宿直又は日直をするときは、宿直者又は日直者を2人とする。

2 文書担当課長は、当直勤務割当表を作成し、毎月初日の5日前までに各所属長に示達する。

3 前項の規定による示達を受けた所属長は、直ちに当該職員に当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する職員は、宿直又は日直を免除する。

(1) 18歳未満の者

(2) 採用後3か月未満の者

(3) 生後1年に達しない子(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる者

(4) 町長が特に認めた者

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他やむを得ない事故のあるとき。

(3) 出張その他やむを得ない公務のあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情のあるとき。

(職務)

第32条 当直者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書等の収受

(2) 庁舎及び附属施設の警備及び管守

(3) 災害その他突発事件に対する応急措置

(4) 外部との連絡調整

(5) その他状況に応じた臨機の処理

2 当直者は、勤務時間中みだりに庁舎を離れ外出することはできない。

(文書等の処理)

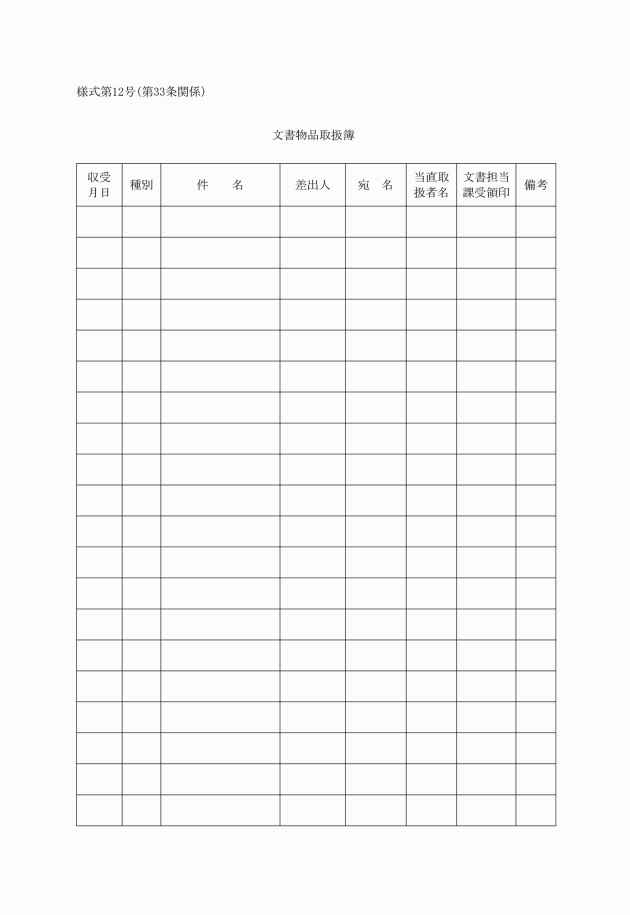

第33条 当直者は、次に定めるところにより、到着した収受文書等を処理する。

(1) 普通文書、電報、電話等の収受については、急を要するものは、関係者に送付又は通報し、その他のものについては、翌日文書担当課に引き継ぐ。

(2) 書留郵便、機密文書、戸籍届書等は、所定の手続による処理を行い、文書物品取扱簿(様式第12号)に記入し、封をしたまま翌日文書担当課に引き継ぐ。

(3) 金券、有価証券又は物品を受けたときは、前号に準じて処理する。

2 前項の場合において、引継ぎをしようとする日が週休日又は休日の場合は、次当直者に引き継ぐ。

3 次に掲げるものは、所定の手続により処理する。

(1) 死亡届書の受理

(2) 死体(胎)埋火葬認可証の交付

(3) 火葬場使用申し込みの受付

(4) 第1号に掲げるもののほか、戸籍届書の受付

(非常事態の措置)

第34条 当直者は、火災、近火その他非常の際は、町長、副町長、庁舎管理担当課長及び関係部課長に急報し、応急の措置を講じなければならない。

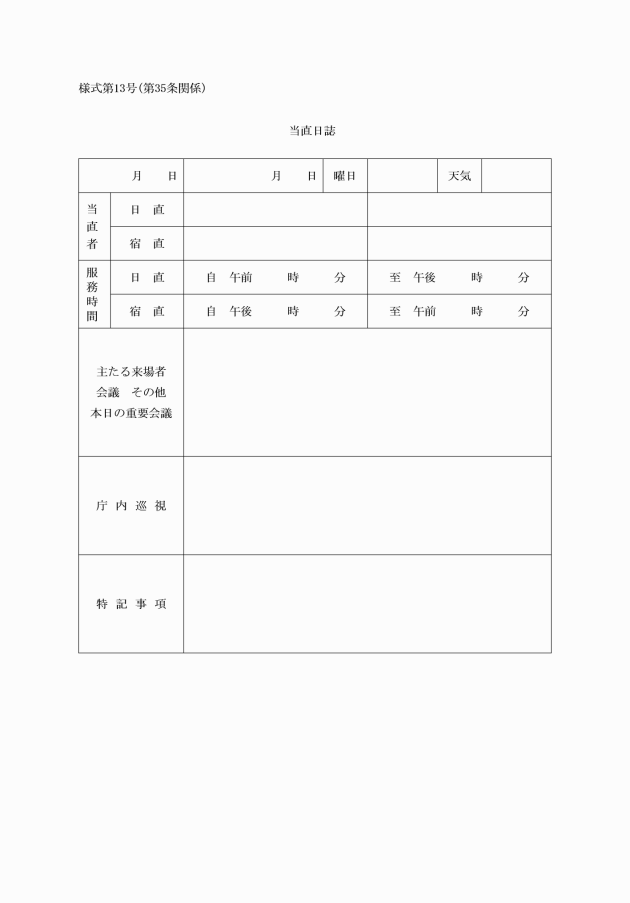

(当直日誌)

第35条 当直者は、次に掲げる事項を当直日誌(様式第13号)に記載し、文書担当課長に提出しなければならない。

(1) 勤務中処理した事項

(2) 庁内巡視の時刻及び異常の有無

(3) その他必要と認める事項

(当直室の常備品)

第36条 文書担当課長は、次に掲げる品目を宿直室に常備しておかなければならない。

(2) 職員名簿

(3) かぎ1組

(4) 懐中電灯2個

(5) 文書物品取扱簿

(6) 当直日誌

(7) 入・退庁申出表綴

第5章 非常心得

(非常の場合の登庁)

第37条 職員は、週休日、休日、退庁後等において、火災、近火その他災害により庁舎が危険であることを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて文書等の保護に当たらなければならない。

(非常の場合の持出)

第38条 職員は、震災、火災その他の非常災害に備え、重要な書類及び物品を、直ちに持ち出せるようにしておかなければならない。

2 非常の場合の文書等の持ち出し等については、上司の指揮を受けなければならない。ただし、上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の措置をとることができる。

第6章 雑則

(非常勤の職員及び臨時的に任用された職員の服務)

第39条 非常勤の職員及び臨時的に任用された職員の服務については、別に定めるもののほか、この規程を準用するものとする。

(その他)

第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に使用していた従前の諸規程の規定により作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(平成18年3月13日訓令第3号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

附則(平成20年9月9日訓令第4号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

附則(平成21年3月24日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成22年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月21日訓令第12号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年9月27日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和元年12月17日訓令第7号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和5年2月20日訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小山町職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第2条の規定による改正後の小山町職員服務規程の規定を適用する。

附則(令和5年12月28日訓令第17号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

様式第3号 削除

様式第4号 削除