○小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱

平成3年3月15日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、土地利用事業の施行に関し、必要な基準を定めてその適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって町土の均衡ある発展に資することを目的とする。

(1) 土地利用事業 土砂石又は地下水(温泉を含む。)の採取等及び住宅、工場、倉庫、研究・研修施設、保養施設、医療施設、商業施設、体育施設、遊戯施設、観光レクリェーション施設、教育施設、墓園、駐車場、資材置場、廃棄物処理施設等の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更又は用途の変更に関する事業をいう。ただし、保健行政に財政需要を生じるおそれのある施設等の建設に関する事業並びに15戸(店舗を含む。第3条において同じ。)以上の共同住宅(リゾートマンションを含む。以下同じ。)及び長屋(以下これらを「集合住宅」という。)の建設に関する事業については、区画形質及び用途の変更を伴わないものを含む。

(2) 施行区域 土地利用事業を行う土地の区域をいう。

(3) 事業者 土地利用事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自らその工事施行する者をいう。

(4) 工事施行者 土地利用事業に関する工事請負人をいう。

(5) 公共施設 道路、公園、広場、緑地、河川、上下水道、水路、調整池(町へ移管するものとして協議の整ったもの)及び消防の用に供する貯水施設をいう。

(6) 公益的施設 教育、医療、交通、行政、集会、福祉、保安、文化及び通信等の施設をいう。

(既存施設等の再整備)

第2条の2 既存施設等(前条第1号に定める事業でその事業に供しているか供していた土地)の敷地内で建築物その他工作物の建築、土地の区画形質又は現状の土地利用を著しく変更する行為(以下「再整備」という。)をしようとする事業者は、「別記14」の運用基準にその事業が該当する場合は、土地利用事業の承認を受けなければならない。

(適用の除外)

第3条 この要綱は、次の各号に該当する事業については、適用しない。

(1) 施行区域の面積が1,000平方メートル(住宅(常時居住する一戸建ての住宅に限る。)の建設に関する場合は、2,000平方メートル)に満たない土地利用事業。ただし、土砂石の採取等については、小山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成8年小山町条例第25号。以下「小山町土採取等規制条例」という。)第4条に基づく土地利用事業

(2) 地下水を採取する場合で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口の2以上あるときはその断面積の合計)が14平方センチメートルに満たない土地利用事業

(3) 国又は地方公共団体が行う土地利用事業

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業として行う土地利用事業

(5) 国又は地方公共団体の助成を受けて行う農業、林業又は漁業に係る土地利用事業

(6) 自己の居住の用に供する住宅の建設に関する土地利用事業

(7) その他町長が公益上必要と認める土地利用事業

2 次に掲げる土地利用事業にあっては、前項第1号の規定は適用しない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条及び第15条に規定する廃棄物処理施設の建設に関する土地利用事業

(2) 前号に規定するもののほかに廃棄物処理を業とする者が行う廃棄物を処理する施設の建設に関する土地利用事業

(3) 15戸以上の集合住宅の建設に関する土地利用事業

(4) その他町長が、周辺の環境に影響を及ぼすものと特に認めた土地利用事業

3 同一の事業者が、土地利用事業等の完了後3年以内にその拡張を行った場合においては、当該拡張が行われた土地利用事業と一体のものとして適用する。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、土地利用事業の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、静岡県及び小山町が行う土地利用に関する施策に協力しなければならない。

(土地利用事業の計画の基準)

第5条 事業者は、土地利用事業に関する計画を策定しようとするときは、静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱(昭和49年静岡県告示第1209号)の基準及び別表に定める基準に適合するようにしなければならない。

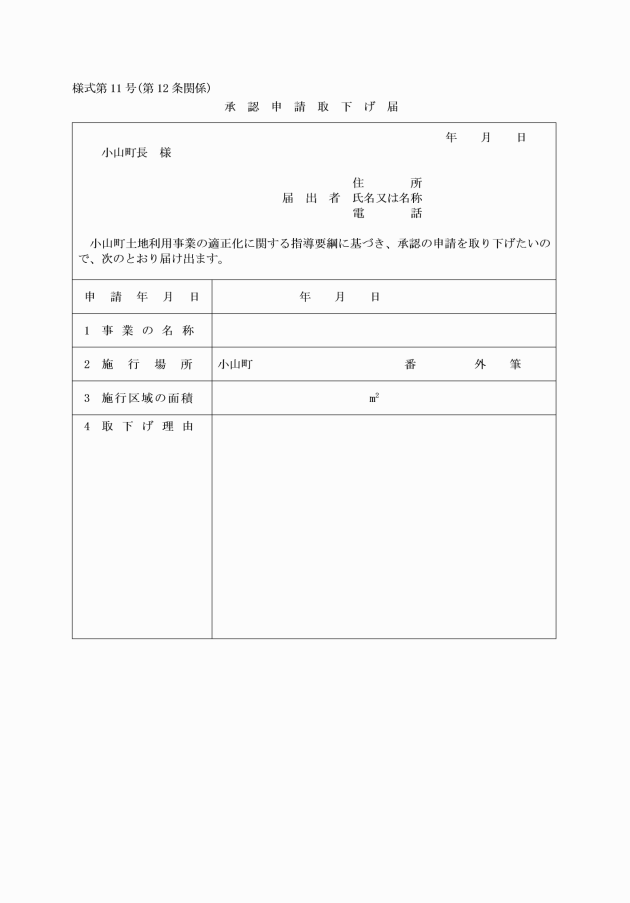

(承認の申請)

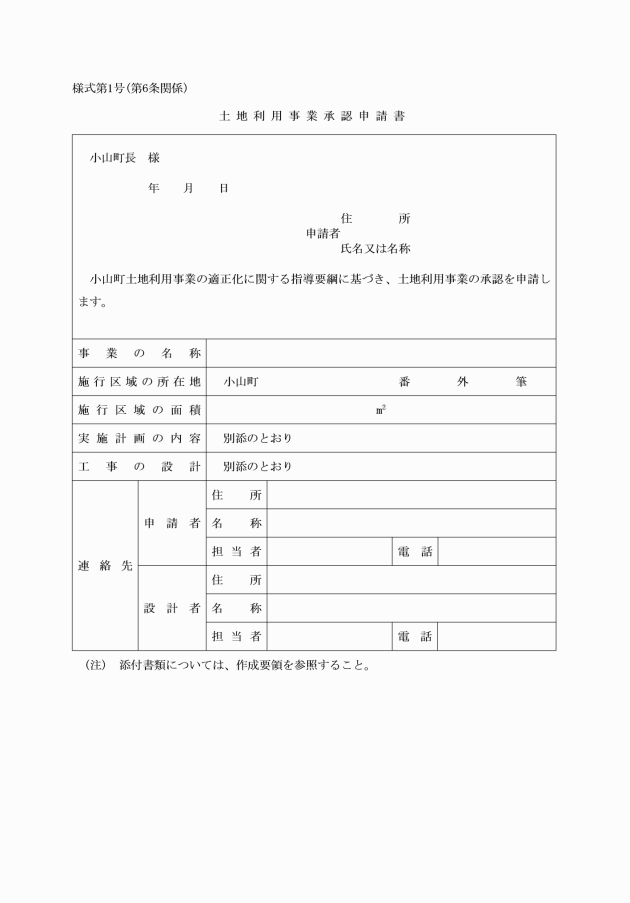

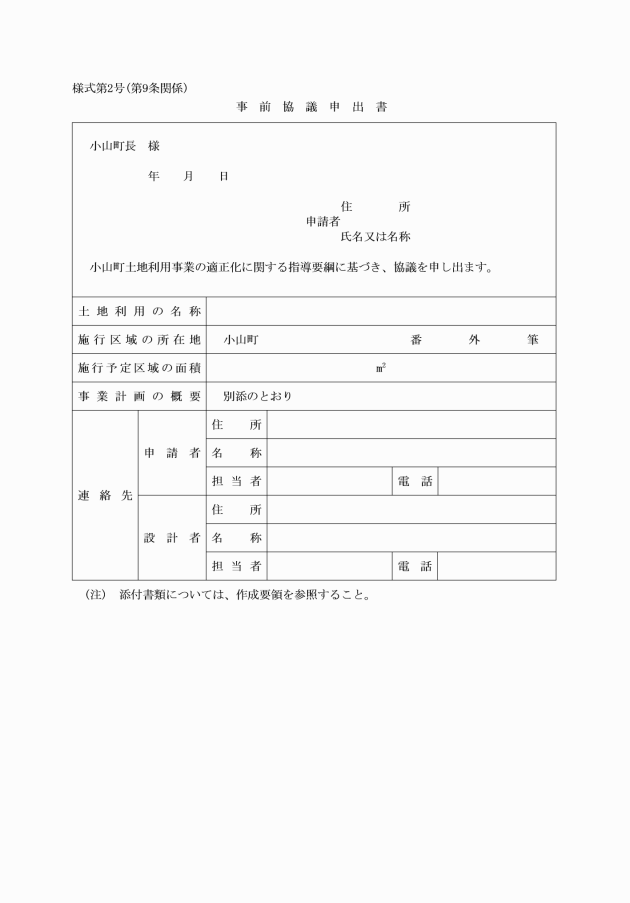

第6条 土地利用事業を施行しようとする事業者は、法令及び条例に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に土地利用事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、富士山麓フロンティアパーク小山、新産業集積エリア、上野工業団地及び(仮称)小山PA周辺エリア(以下これらを「ふじのくにフロンティア推進区域」という。)における土地利用事業は、原則として小山町土地利用対策委員会設置規程(平成3年小山町告示第11号)第8条第1項ただし書に規定する回議の方法により審議を行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前条の承認に条件を付すことができる。

(承認の取消し)

第8条 町長は、承認した土地利用事業が次の各号のいずれかに該当する場合、その承認を取り消すものとする。

(1) 工事に着手しないまま2年を経過したとき。

(2) 事業者が社会的信用を著しく失墜するような行為を行ったとき。

2 前項第1号の期間の計算方法は、承認のあった日の翌日から起算日に応当する日の属する月の末日をもって満了する。

3 事業者は、自らの責めに帰すことのできない特別の事情がある場合、届出書を町長に提出し、町長はやむを得ないと認めたとき、承認の取り消し期限の延長を2年を限度に認めることができる。

2 町長の同意を得た土地利用事業について、当該同意の日から起算して3年を経過したとき又は著しく事業計画を変更したときは新たに町長の同意を得なければならない。

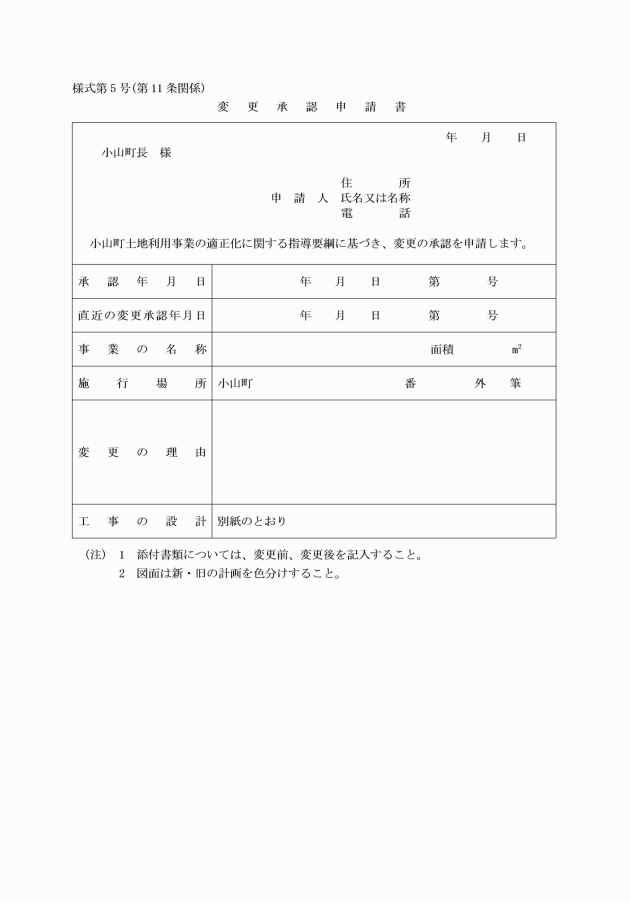

(変更の承認)

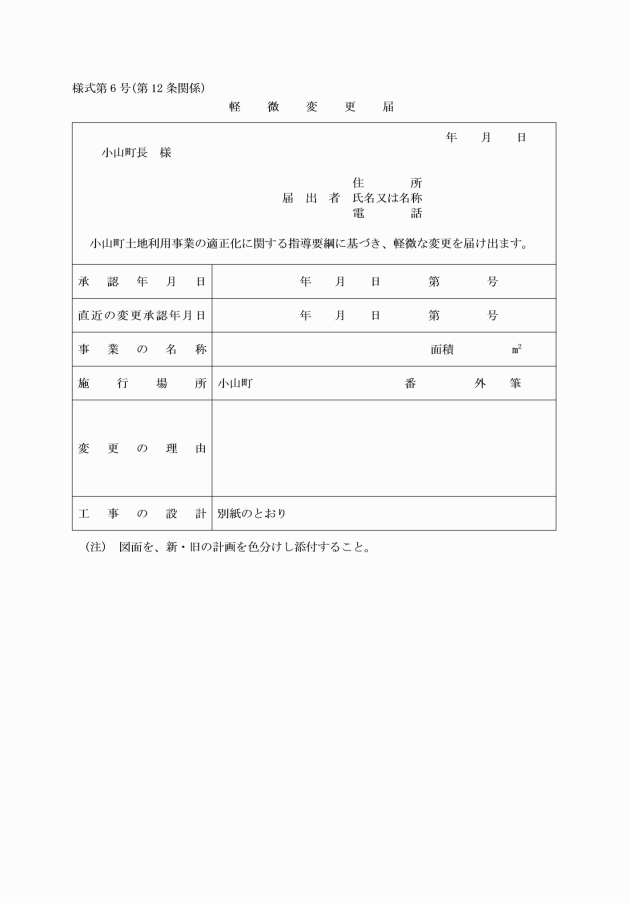

第11条 事業者は、土地利用事業の工事完了前において施行区域の面積又は工事の設計内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 施設の変更を伴わない施行区域の縮小で、その面積が20パーセント以内のもの

(2) 防災施設(調整池、沈砂池、砂防堰堤等をいう。)の位置又は構造の変更を伴わない施設の変更

(3) その他、防災上又は生活環境の保全上支障がないと町長が認めたもの

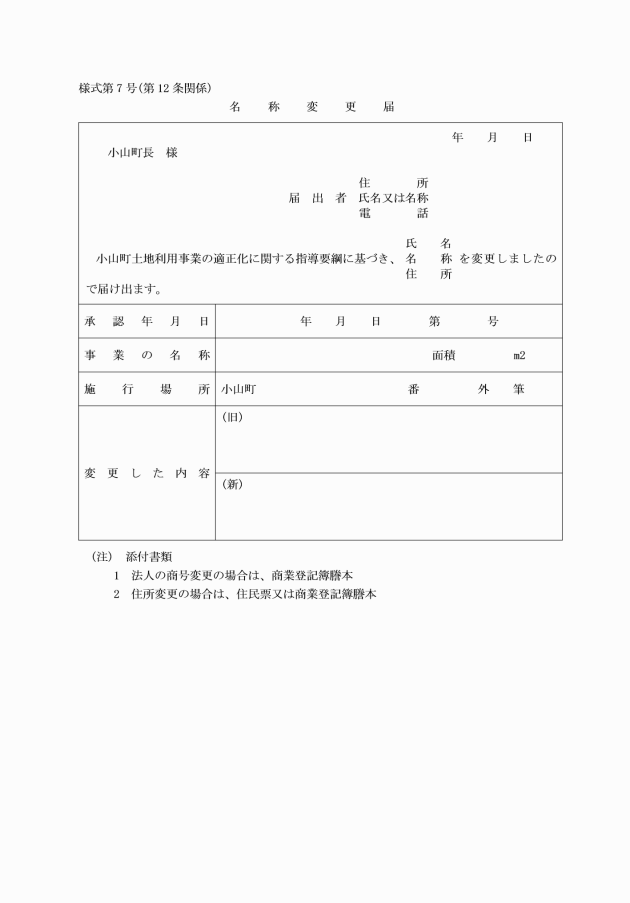

(2) 氏名若しくは名称、住所又は法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき 名称変更届(様式第7号)

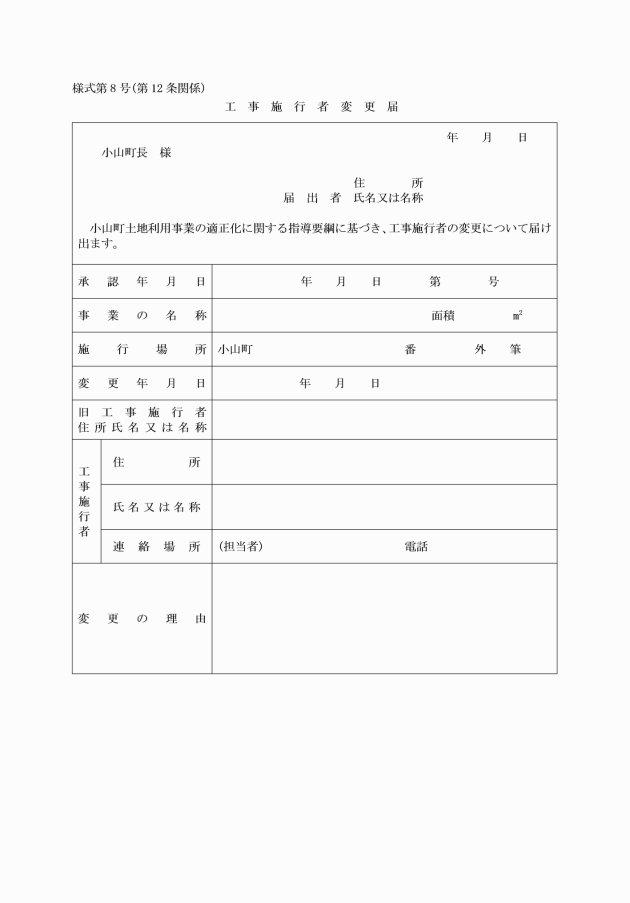

(3) 工事施行者を変更したとき 工事施行者変更届(様式第8号)

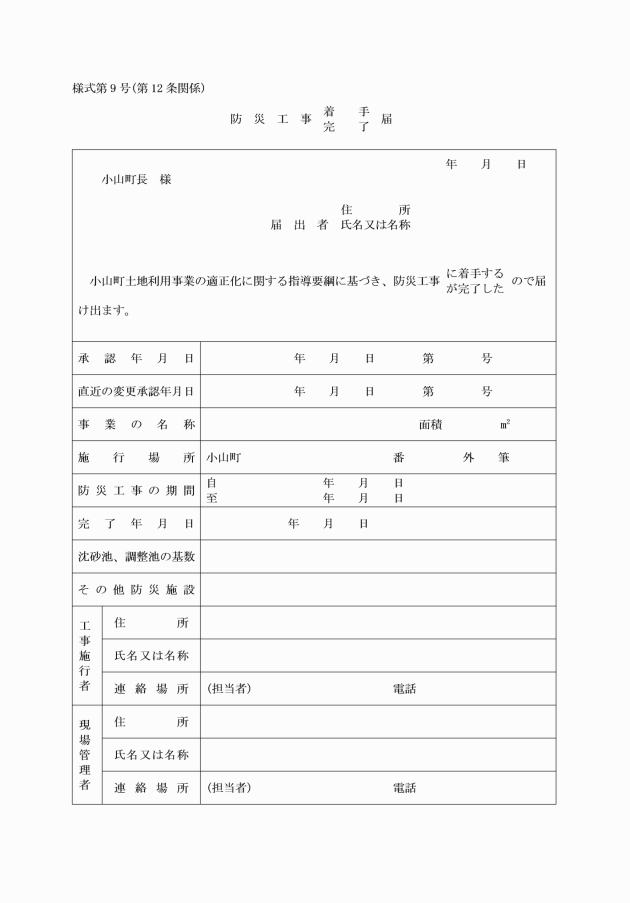

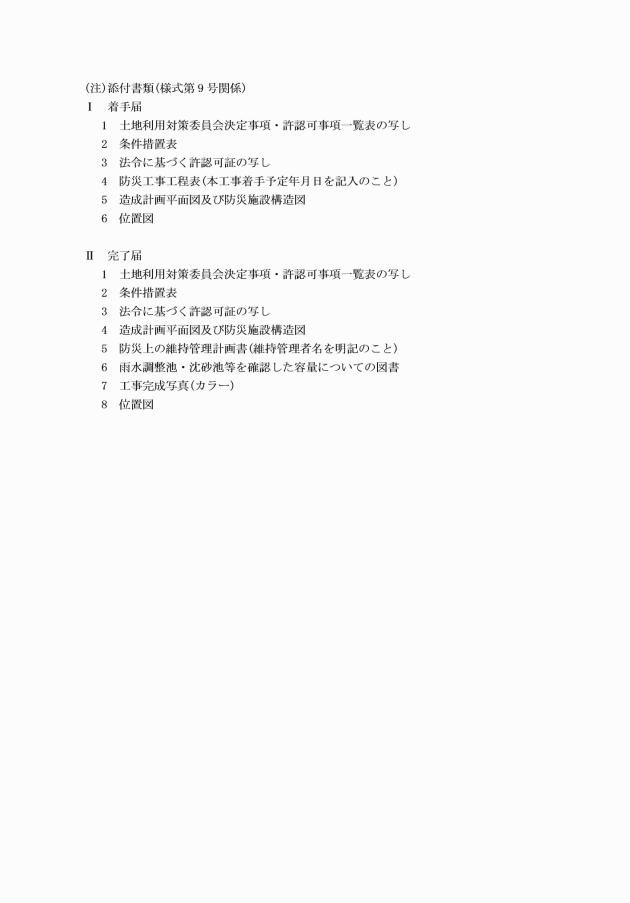

(4) 防災工事に着手するとき及びその工事が完了したとき 防災工事着手・完了届(様式第9号)

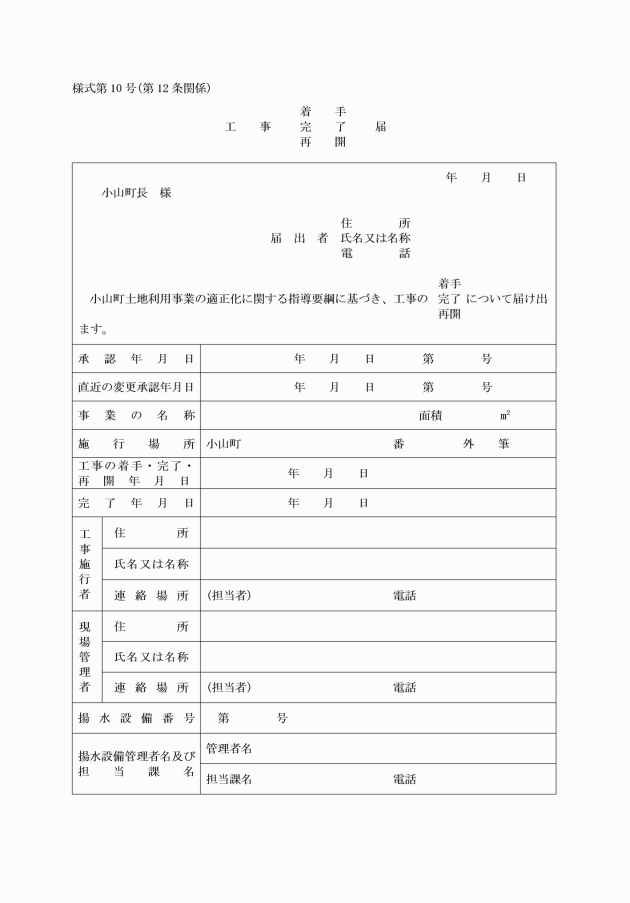

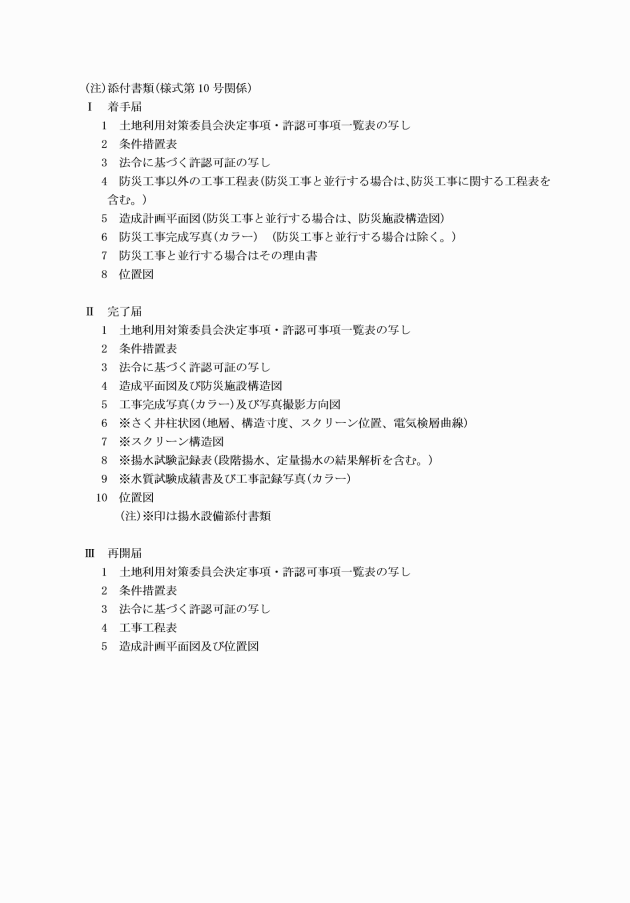

(5) 防災工事以外の工事に着手するとき及びその工事が完了したとき並びに工事を再開したとき 工事着手・完了・再開届(様式第10号)

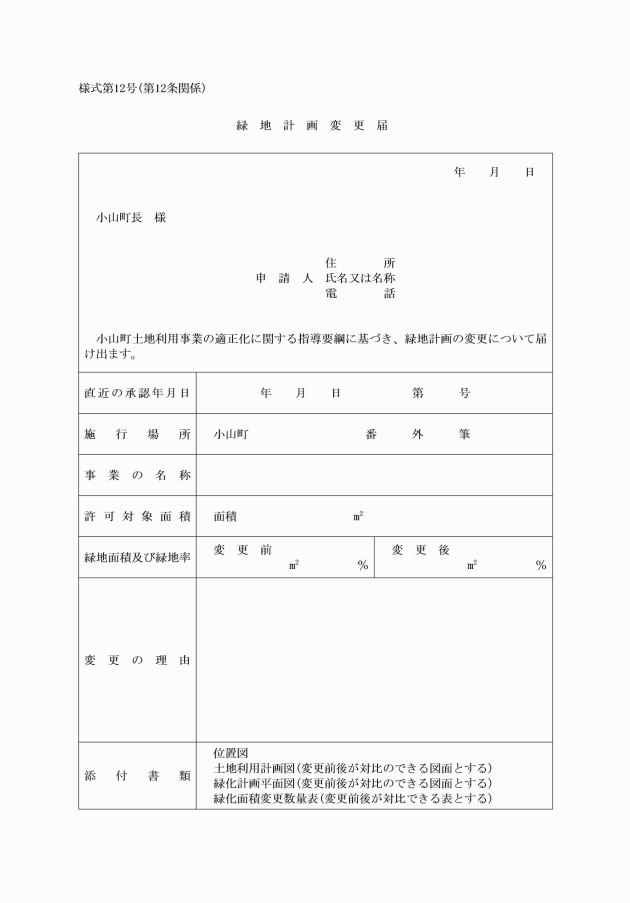

(7) 土地利用事業の完了検査終了後、改めて緑地の位置及び面積を変更しようとするとき 緑地計画変更届(様式第12号)

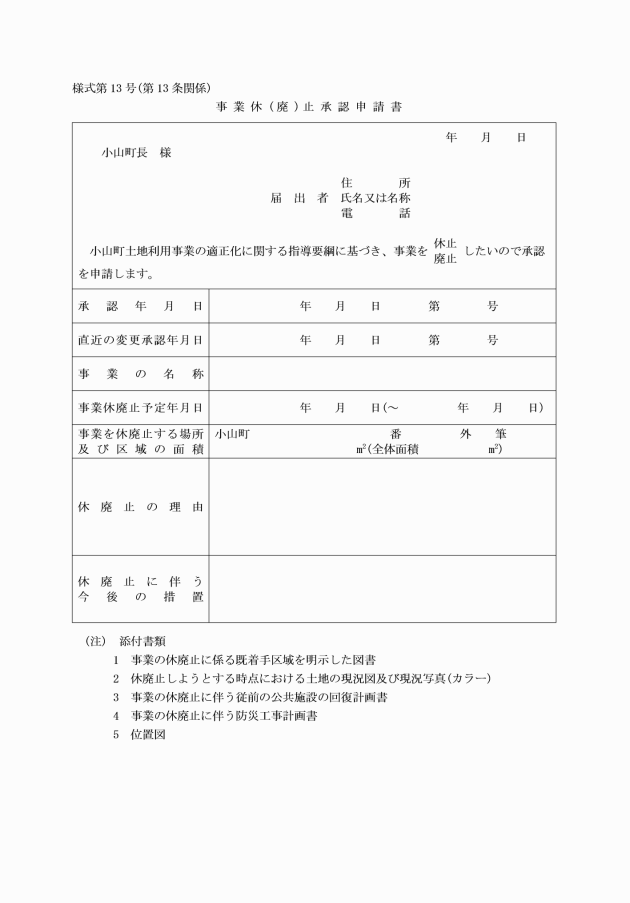

(事業の休廃止)

第13条 事業者が事業を休止又は廃止しようとするときは、事業休(廃)止承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。このとき町長は必要な条件を付すことができる。

(関連公共施設の整備)

第14条 土地利用事業の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担において、これを整備しなければならない。

(協定の締結)

第15条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため、必要があると認めたときは、工事の施行方法、防災工事の施行を確保するための措置、工事完了後の施設の管理災害補償等について事業者との間に協定を締結するものとする。

(保健行政への配慮)

第16条 事業者は、その事業が保健行政に財政需要を生ずるおそれのある計画のときは、その要する費用について別記9に定めるところにより負担するものとする。ただし、町長が認めたものはこの限りではない。

(調査)

第17条 町長は、事業者又は工事施行者に対し、承認をした土地利用事業の施行に関し、必要な限度においてその工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。

2 町長は、事業者により工事完了届が提出された後、施行区域内の調査をすることができる。

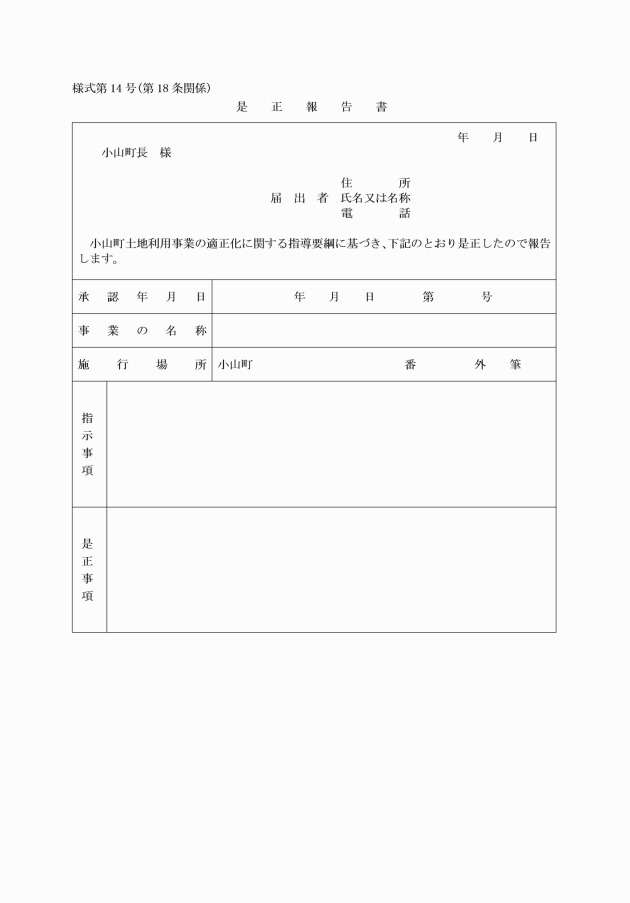

(報告、勧告等)

第18条 町長は必要な限度において、事業者又は工事施工者に対しその施行する土地利用事業に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 町長は、前項の規定による勧告又は助言をした場合において必要があると認めるときは、その勧告又は助言を受けた者に対し、その勧告又は助言に基づいて講じた措置について報告させるものとする。

(その他)

第19条 その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附則

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、改正前の小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条及び第9条の規定によりなされた承認申請及び事前審査の申出で、現にこれに対する承認及び同意がなされているものの処理については、なお従前の例による。

附則(平成6年3月31日告示第17号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年12月27日告示第70号)

この告示は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成9年3月21日告示第13号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条及び第9条の規定によりなされた承認申請及び事前審査の申出で、現にこれに対する承認及び同意がなされているものの処理については、なお従前の例による。

附則(平成15年1月20日告示第3号)

1 この告示は、平成15年2月1日から施行する。

2 この告示の施行前に小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条及び第9条の規定によりなされた承認申請及び事前審査の申出で、現にこれに対する承認及び同意がなされているものの処理については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月27日告示第26号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条及び第9条の規定によりなされた承認申請及び事前協議の申出で、現にこれに対する承認及び同意がなされているものの処理については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月5日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

附則(平成21年5月15日告示第41号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成25年10月23日告示第84号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行前に小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条及び第9条の規定によりなされた承認申請及び事前審査の申出で、現にこれに対する承認及び同意がなされているものの処理については、なお従前の例による。

附則(平成29年6月1日告示第75号)

この告示は、公示の日から適用する。

附則(平成30年9月26日告示第86号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和5年12月28日告示第210号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

第1 一般基準及び個別基準

土地利用事業の基準は、一般基準及び個別基準とする。

第2 一般基準

土地利用事業の一般基準は、次に掲げるとおりとする。

1 土地利用事業は、小山町総合計画の趣旨に沿って立地されるものであって、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 農地

ア 農用地区域内の農地については、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地区域からの除外済地であること。

イ 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可の申請又は届け出する前に、土地利用事業の承認をうけること。

ウ 国の直轄又は補助により完了した土地基盤整備事業及び土地基盤整備事業を実施中又は計画中の農用地については、原則として土地利用事業の施行区域内に含まないこと。

(2) 森林

ア 保安林及び保安施設地区への土地利用事業は、原則として認めないものとする。

イ 林道整備等の林業公共投資の受益地については、原則として土地利用事業の施行は認めない。

ウ 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、若しくは造成する森林又は緑地の面積の割合は、「別記13」によるものとする。

エ 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。

(3) 調整池の設置基準

調整池の設置に関する基準は、「別記1」のとおりとする。

(4) 排水基準

排水基準は「別記2」のとおりとする。

(5) 防災施設設置基準

ア 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、砂防堰堤を設置するものとするが、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池等を設置するものとし、構造は静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱(昭和49年静岡県告示第1209号。以下「県指導要綱」という。)の基準による。

イ 事業は、防災工事を優先すること。

ウ 工事中は、仮設調整池、沈砂池等を設置し、雨水及び土砂の区域外流出防止措置をとること。

2 公共公益施設の帰属及び管理について

(1) 土地利用事業に伴って築造された公共公益施設の帰属並びに管理に関する基準は、原則として「別記3」のとおりとする。

(2) 土地の帰属については、工事完了届と同時に当該土地の登記嘱託書類を町長に提出するものとする。

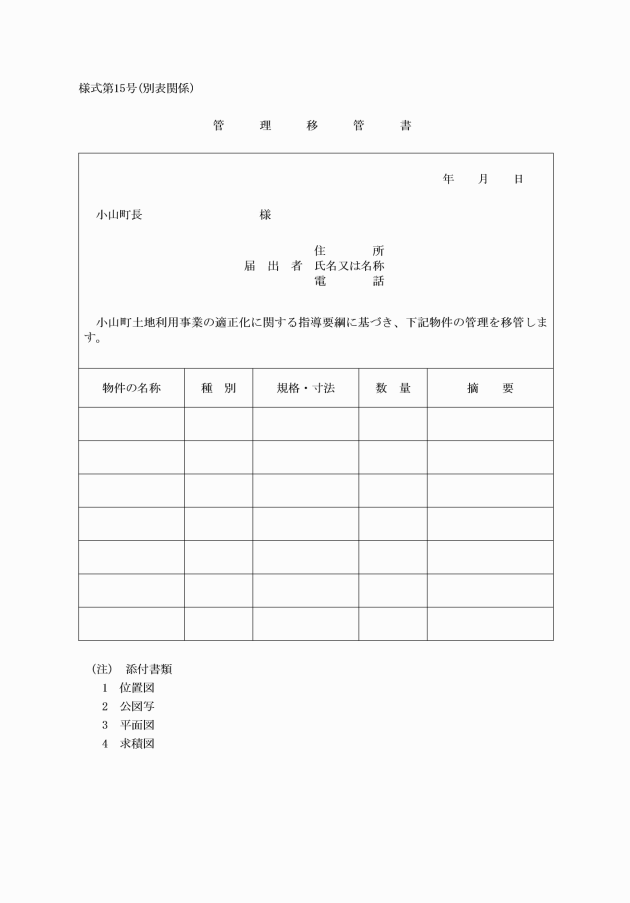

(3) 公共公益施設の管理移管については、管理移管書(様式第15号)を町長に提出し、町の検査を受け合格したとき管理受取書を発して行う。また検査の結果、不備の箇所があるときは、事業者は自らの費用で修復しなければならない。

(4) 雨水調整池の帰属・管理に関する基準は「別記4」のとおりとする。

(5) 土地利用事業に係る調整池の権利保全に関する基準は「別記5」のとおりとする。

(6) 防災施設の維持管理協定に伴う維持管理保証金預託基準は「別記6」のとおりとする。

3 施行区域内の土地については、次に掲げる要件を満たしていること。

(1) 土砂石採取を除く土地利用事業

(2) 土砂石採取に係わる土地利用事業

承認時に施行区域内の民有地の面積の100パーセントについて、正当に使用する同意が取得されていること。

(3) 文化財について

事業計画の策定にあたり、施行区域内における文化財の有無を町教育委員会で確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会と協議し指示を受け対処すること。

4 その他

(1) 地下水の採取に伴う揚水設備設置に関する基準は、「別記7」のとおりとする。

(2) 産業廃棄物処理施設等の設置に関する基準は「別記8」のとおりとする。

(3) 保健行政への配慮について、保健行政に要する費用負担に関する取扱要領は「別記9」のとおりとする。

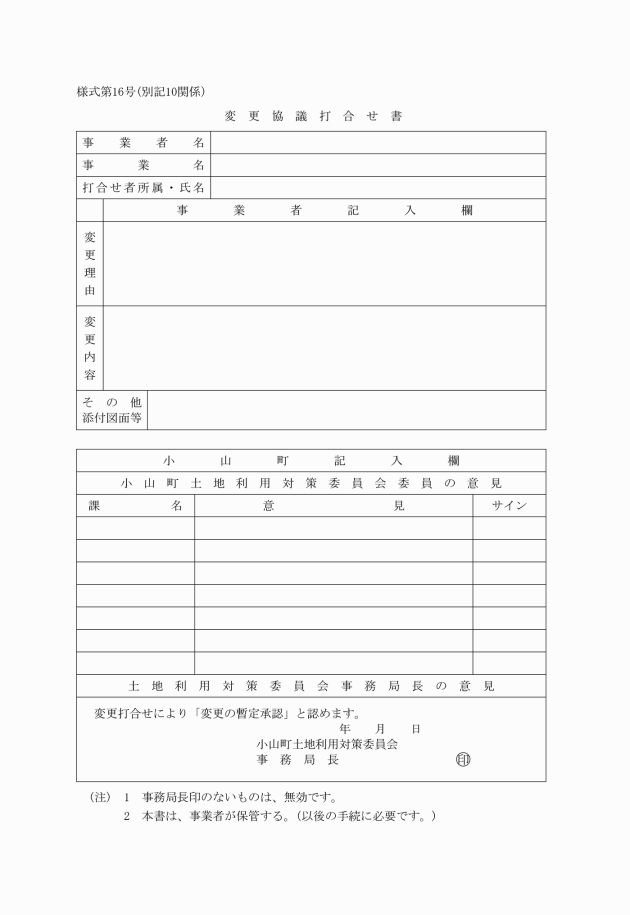

(4) 小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に係る事業内容変更手続きの運用については、「別記10」のとおりとする。

(5) 小規模住宅団地の造成事業に係る特例を「別記11」のとおりとする。

(6) 施行区域面積に対する緑地の基準は、「別記12」のとおりとする。

第3 個別基準

1 住宅等

一戸建ての住宅(別荘を除く。以下同じ。)、別荘(常時居住の用に供しない住宅で主として保養の目的のため使用するもの。以下同じ。)、集合住宅等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物その他構築物の位置、規模、構造、高さ及び色彩は、周囲の景観と調和したものであること。

(2) 緑地基準は、「別記12」によるものとする。

(3) 敷地面積は1区画当たりおおむね200平方メートル以上とする。

(4) 給水装置の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等を明確にする。

(5) 汚水処理施設は、原則として1施設とし、排水基準については「別記2」のとおりとする。ただし、一戸建ての住宅としての区画分譲等においては、協議により合併処理浄化槽の個別設置によることも可能とする。

(6) 施行区域内の汚水、雑排水は、原則として浸透処理を行わないものとする。

(7) 排水については自然水と生活汚水等とに区別し、排水系統を明確にすること。

(8) ごみ収集の利便を図るため、原則としてごみ集積所を設置すること。なお、設置については町担当課と協議すること。

(9) 集会所敷地については、原則として1区画あたりの有効宅地面積を300平方メートル以上とし、次表の区画数を確保すること。なお、位置については町と協議すること。

計画戸数(戸) | 集会所敷地数 | 計画戸数(戸) | 集会所敷地数 |

50~200 | 1区画 | 601~800 | 4区画 |

201~400 | 2〃 | 801~1000 | 5〃 |

401~600 | 3〃 | 1001~ | 町と協議 |

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。

(11) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。

(12) 集合住宅の土地利用事業にあっては、原則として計画戸数1戸に対し1台以上の駐車場施設を確保すること。

(13) 事業の施行により雨水の流出形態が変化し、下流の河川及び水路に新たな負担が生ずる場合は、河川及び水路を新設又は改修すること。なお、改修規模については、別途河川管理者と協議すること。

(14) 河川を新設又は改修する場合の構造は、原則として河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に基づいていること。

(15) (13)による河川及び水路の改修ができない場合は、「別記1」による調整池を設置すること。なお、調整池を設置する場合であっても、下流の河川及び水路の流下能力が年超過確率雨量の1分の1に対し不足する場合は、原則としてその不足部分を改修すること。

(16) 一戸建ての住宅に関する土地利用事業で施行区域面積が3,000平方メートル未満の場合、河川管理者と協議の上、調整池を設置しないことができる。ただし、浸透施設等を設置し、流出抑制に努めること。

(17) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現況の形態を尊重した土地利用計画とすること。

(18) 雨水排水路は、原則として開渠であること。

(19) 残土又は不足土が生ずる場合には、防災及び自然環境の保全について、十分配慮した措置方法を明示すること。

(20) 施行区域内の汚水又は土砂等が、区域外及び道路の施設に流出しないよう措置すること。

(21) 消火栓、防火水槽等の設置について町担当課と協議すること。

(22) 施行区域内に新設する道路については、道路管理者と協議すること。構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合すること。なお、交通安全施設(道路付属施設)について町担当課と協議すること。

(23) 道路等の法面は、地質等を考慮した安全な構造とし、周囲の景観と調和していること。

(24) 施行区域内に国有地が介在している場合は、工事の竣工までに国有財産の処理手続きを完了すること。

(25) 公共物(道水路)を造成により改廃する場合は原則として付替えすること。

(26) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。

(27) 事業者は、当該土地利用事業を行うことについて地域住民に対し事業説明会を開催し、事業内容を周知すること。この場合において、説明会において出た意見等については、事業説明会経過報告書にまとめ、対応を明示すること。

(28) 雨水、汚水、雑排水を河川等に放流する場合は、土地利用事業計画を提示し地元(水利組合長、部農会長等水利関係者)の同意を得ること。

2 工場・研究所・研修所・保養所・社会福祉施設等

工場・研究所・研修所・保養所・社会福祉施設等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物その他構築物の位置、規模、構造、高さ及び色彩は、周囲の景観と調和したものであること。

(2) 緑地基準は、「別記12」によるものとする。

(3) 工場等の建設の用に供する土地利用事業は、大気汚染、騒音、振動、悪臭等の対策に十分留意し、公害防止を積極的に図るための施設の設置を配慮すること。なお、新技術に伴う各種化学物質の使用に当たっては、あらかじめ環境への影響について十分検討し、新たな公害を発生させないこと。

(4) 給水装置の設置については、水道事業者と協議し、給水量、維持管理の方法等を明確にする。

(5) 汚水処理施設は原則として1施設とし、排水基準については「別記2」のとおりとする。

(6) 施行区域内の汚水、雑排水は、原則として浸透処理を行わないものとする。

(7) 排水については自然水と生活排水等とに区別し、排水系統を明確にすること。

(8) 施行区域内の塵芥は、事業者の責任において処理すること。

(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。

(10) 業務に必要な駐車場を設けること。

(11) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。

(12) 事業の施行により雨水の流出形態が変化し、下流の河川及び水路に新たな負担が生ずる場合は、河川及び水路を新設又は改修すること。なお、改修規模については、別途河川管理者と協議すること。

(13) 河川を新設又は改修する場合の構造は、原則として河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に基づいていること。

(14) (12)による河川及び水路の改修ができない場合は、「別記1」による調整池を設置すること。なお、調整池を設置する場合であっても、下流の河川及び水路の流下能力が年超過確率雨量の1分の1に対し不足する場合は、原則としてその不足部分を改修すること。

(15) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現況の形態を尊重した土地利用計画とすること。

(16) 雨水排水路は、原則として開渠であること。

(17) 残土又は不足土が生ずる場合には、防災及び自然環境の保全について、十分配慮した措置方法を明示すること。

(18) 施行区域内の汚水又は土砂等が、区域外及び道路の施設に流出しないよう措置すること。

(19) 消火栓、防火水槽等の設置について町担当課と協議すること。

(20) 施行区域内に新設する道路については、道路管理者と協議すること。構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合すること。なお、交通安全施設(道路付属施設)について町担当課と協議すること。

(21) 道路等の法面は、地質等を考慮した安全な構造とし、周囲の景観と調和していること。

(22) 施行区域内に国有地が介在している場合は、工事の竣工までに国有財産の処理手続きを完了すること。

(23) 公共物(道水路)を造成により改廃する場合は原則として付替えすること。

(24) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。

(25) 事業者は、当該土地利用事業を行うことについて地域住民に対し事業説明会を開催し、事業内容を周知すること。この場合において、説明会において出た意見等については、事業説明会経過報告書にまとめ、対応を明示すること。

(26) 雨水、汚水、雑排水を河川等に放流する場合は、土地利用事業計画を提示し地元(水利組合長、部農会長等水利関係者)の同意を得ること。

3 飲食店・旅館・店舗・商業施設・医療施設・遊戯施設等

飲食店・旅館・店舗・商業施設・医療施設・遊戯施設等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物その他構築物の位置、規模、構造、高さ及び色彩は、周囲の景観と調和したものであること。

(2) 緑地基準は、「別記12」によるものとする。

(3) 給水装置の設置については、水道事業者と協議し、給水量、維持管理の方法等を明確にする。

(4) 汚水処理施設は原則として1施設とし、排水基準については「別記2」のとおりとする。

(5) 施行区域内の汚水、雑排水は、原則として浸透処理を行わないものとする。

(6) 排水については自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。

(7) 施行区域内の塵芥は、事業者の責任において処理すること。

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。

(9) 業務に必要な駐車場を設けること。なお、パチンコ店等については、原則として遊戯機器台数の6割以上の駐車台数を確保すること。

(10) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。

(11) 事業の施行により雨水の流出形態が変化し、下流の河川及び水路に新たな負担が生ずる場合は、河川及び水路を新設又は改修すること。なお、改修規模については、別途河川管理者と協議すること。

(12) 河川を新設又は改修する場合の構造は、原則として河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に基づいていること。

(13) (11)による河川及び水路の改修ができない場合は、「別記1」による調整池を設置すること。なお、調整池を設置する場合であっても、下流の河川及び水路の流下能力が年超過確率雨量の1分の1に対し不足する場合は、原則としてその不足部分を改修すること。

(14) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現況の形態を尊重した土地利用計画とすること。

(15) 雨水排水路は、原則として開渠であること。

(16) 残土又は不足土が生ずる場合には、防災及び自然環境の保全について、十分配慮した措置方法を明示すること。

(17) 施行区域内の汚水又は土砂等が、区域外及び道路の施設に流出しないよう措置すること。

(18) 消火栓、防火水槽等の設置について町担当課と協議すること。

(19) 施行区域内に新設する道路については、道路管理者と協議すること。構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合すること。なお、交通安全施設(道路付属施設)について町担当課と協議すること。

(20) 道路等の法面は、地質等を考慮した安全な構造とし、周囲の景観と調和していること。

(21) 施行区域内に国有地が介在している場合は、工事の竣工までに国有財産の処理手続きを完了すること。

(22) 公共物(道水路)を造成により改廃する場合は原則として付替えすること。

(23) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。

(24) 事業者は、当該土地利用事業を行うことについて地域住民に対し事業説明会を開催し、事業内容を周知すること。この場合において、説明会において出た意見等については、事業説明会経過報告書にまとめ、対応を明示すること。

(25) 雨水、汚水、雑排水を河川等に放流する場合は、土地利用事業計画を提示し地元(水利組合長、部農会長等水利関係者)の同意を得ること。

4 スポーツ・レクリェーション施設等

スポーツ・レクリェーション施設等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物その他構築物の位置、規模、構造、高さ及び色彩は、周囲の景観と調和したものであること。

(2) 緑地基準は、「別記12」によるものとする。

(3) 給水装置の設置については、水道事業者と協議し、給水量、維持管理の方法等を明確にする。

(4) 汚水処理施設は原則として1施設とし、排水基準については「別記2」のとおりとする。

(5) 施行区域内の汚水、雑排水は、原則として浸透処理を行わないものとする。

(6) 排水については自然水と生活汚水等とに区別し、排水系統を明確にすること。

(7) 施行区域内の塵芥は、事業者の責任において処理すること。

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。

(9) 業務に必要な駐車場を設けること。

(10) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。

(11) 事業の施行により雨水の流出形態が変化し、下流の河川及び水路に新たな負担が生ずる場合は、河川及び水路を新設又は改修すること。なお、改修規模については、別途河川管理者と協議すること。

(12) 河川を新設又は改修する場合の構造は、原則として河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に基づいていること。

(13) (11)による河川及び水路の改修ができない場合は、「別記1」による調整池を設置すること。なお、調整池を設置する場合であっても、下流の河川及び水路の流下能力が年超過確率雨量の1分の1に対し不足する場合は、原則としてその不足部分を改修すること。

(14) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現況の形態を尊重した土地利用計画とすること。

(15) 雨水排水路は、原則として開渠であること。

(16) 残土又は不足土が生ずる場合には、防災及び自然環境の保全について、十分配慮した措置方法を明示すること。

(17) 施行区域内の汚水又は土砂等が、区域外及び道路の施設に流出しないよう措置すること。

(18) 消火栓、防火水槽等の設置について町担当課と協議すること。

(19) 施行区域内に新設する道路については、道路管理者と協議すること。構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合すること。なお、交通安全施設(道路付属施設)について町担当課と協議すること。

(20) 道路等の法面は、地質等を考慮した安全な構造とし、周囲の景観と調和していること。

(21) 施行区域内に国有地が介在している場合は、工事の竣工までに国有財産の処理手続きを完了すること。

(22) 公共物(道水路)を造成により改廃する場合は原則として付替えすること。

(23) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。

(24) 事業者は、当該土地利用事業を行うことについて地域住民に対し事業説明会を開催し、事業内容を周知すること。この場合において、説明会において出た意見等については、事業説明会経過報告書にまとめ、対応を明示すること。

(25) 雨水、汚水、雑排水を河川等に放流する場合は、土地利用事業計画を提示し地元(水利組合長、部農会長等水利関係者)の同意を得ること。

5 土砂石採取等

土砂石の採取等については、小山町土採取等規制条例、静岡県土の採取等に関する技術基準その他関係法令に基づくほか、次のとおりとする。

(1) 土砂石採取によって生ずる捨土等は、適切な場所を選定し、自然環境の保全に影響を与えないよう処理すること。

(2) 植栽は、次により行うこと。

ア 施行区域内の表土を活用すること。なお、表土の活用が不可能な場合には植栽地の土壌条件を考慮して、土壌改良及び施肥を行うこと。

イ 現存樹木を移植、活用すること。

ウ 環境に適合した種樹を選定すること。

(3) 緑化は小段に低木等を植栽し、法面に種子吹き付け、張芝、筋芝等を施すなど、現地に適した工法により緑化修景を図ること。なお、法面が硬岩等のため種子吹き付け等によることが不可能な場合は、ツタなどにより緑化を図ること。

(4) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。

ア 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。

イ 植栽は野鳥及び小動物のため、結実花木(誘鳥木)を植栽すること。

(5) 山砂利採取の掘削方法は、原則として次のとおりとする。

ア 掘削は、階段採掘法及び平面採取法とする。

イ 法面の勾配は、土質及び切土高・盛土高に応じ静岡県土の採取等に関する技術基準に掲げる勾配値以下とするものとする。

ウ 最終残壁におけるベンチの高さは10メートル以下、小段の幅は2メートル以上とし、法面の勾配はイの安定勾配とする。ただし、法の直高が50メートルを超えるものについては、中段に法の直高の10分の1以上の幅の小段を設ける。

(6) 岩石採取の掘削方法は、原則として次のとおりとする。

ア 掘削は、階段掘削法とする。

イ 法面の勾配は、岩質に応じて安全を保持しうる勾配とする。

ウ 最終残壁のベンチの高さは20メートル以下とし、法面の勾配は平均勾配60度以下とする。

(7) 土の採取等に関し平地における最大掘削深は、原則として5メートル以内とすること。ただし、地下水への影響、保安距離、掘削面積、作業中の保安対策及び埋土の確保状況等勘案し、支障がないと認められる場合は、6.5メートルまでとする。なお、「平地」とは、採取する区域の高低差がおおむね2メートル以内の範囲をいう。

(8) 土の採取等に関し平地の掘削による採掘は、土質及び切土高に応じ、静岡県土の採取等に関する技術基準に掲げる勾配値以下とする。

(9) 砂利等の洗浄に伴う汚濁水の処理方法は、循環方式を原則とし、基準値以上の汚水を公共用水域に排出させないこと。

(10) 砂利等の洗浄に係る取水及び排水処理については、方法、水量及び能力を明示すること。

(11) 廃土処理についてはその方法を明確にし、構造物を設置する場合にはそれを明示すること。

(12) 採取中及び採取後、植生が活着するまでは、下流の河川及び水路への雨水流出増対策として、「別記1」による調整池を原則として設置すること。

(13) 下流の河川及び水路の流下能力は、原則として年超過確率雨量の1分の1を満たしていること。なお、流下能力が1分の1に対し不足する場合は、下流の河川及び水路の管理者の指示による措置を講ずること。

(14) 隣接地との保安距離は公共施設・工作物等の敷地に接する場合は、5メートル以上とし、その他の場合にあっては2メートル以上とすること。

(15) 施行区域内の周囲に柵を設置すること。

(16) 防災工事の完了するまでは、土砂流出等のおそれがないよう仮設防災施設等の措置について、配慮されていること。

(17) 施行区域の出口には、車両の付着土砂を除去する洗浄施設の設置又は、相当距離の舗装をすること。

(18) 搬出路に使用される道路及びその他の施設を破損したり、汚損した場合は、速やかに復旧、清掃など必要な措置を講ずること。なお、交通の状況によっては交通整理人の配置を考慮すること。

(19) 施行区域内の汚水、雨水又は土砂等が区域外及び道路の施設に流出しないよう措置すること。

(20) 搬出路の認定道路への取付けは、道路管理者と協議すること。なお、構造は道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合すること。

(21) 採取跡地に廃棄物を不法に投棄しないこと。

(22) 施行区域に国有地が介在している場合は、事業の完了までに国有財産の処理手続きを完了すること。

(23) 公共物(道水路)を造成により改廃する場合は原則として付替えすること。

(24) 主要道から採取地への車両の運行に公図上の有効幅員が確保されていないときは、その採取を認めない。ただし、隣地の承諾により有効幅員を確保したときは、この限りではない。

(25) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。

(26) この基準に定める他の技術基準は「静岡県土の採取等に関する技術基準」による。

(27) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。

(28) 事業者は、当該土地利用事業を行うことについて地域住民に対し事業説明会を開催し、事業内容を周知すること。この場合において、説明会において出た意見等については、事業説明会経過報告書にまとめ、対応を明示すること。

(29) 雨水、汚水、雑排水を河川等に放流する場合は、土地利用事業計画を提示し地元(水利組合長、部農会長等水利関係者)の同意を得ること。

(30) 施行区域外から土砂等を搬入する場合は、当該土砂等の発生先、運搬経路等明確にすること。

(31) 施行中は、調整池又は防災沈砂池を設置して、区域外への土砂等流出防止措置を講ずること。

(32) 隣接地に保安林がある場合は、保安距離を境界から原則として20メートル以上確保すること。

6 駐車場・資材置場等

駐車場、資材置場等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次のとおりとする。

(1) 出入口から接面道路の通行車両が見えるよう考慮する等交通安全対策を講ずること。

(2) 原則として、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)による技術基準によること。

(3) 現場管理者、連絡先等を明確にすること。この場合において、現場管理者を常駐させない土地利用事業は、原則として、施行区域の出入口に利用方法、当該管理者名、連絡先等必要な事項を表示した標識を設置すること。

(4) 資材置場については、周囲を柵で囲み、その外側に修景緑地帯を設けること。

(5) 油分等が付着している機械等の資材については、油水分離槽を設置する等、施行区域外に油分等が流出しないようにすること。

(6) 資材の種類、量、保管期間の内容を申請書に添付するとともに、施行区域外から見える場所に掲示すること。

(7) 資材の搬入により、道路、水路等を汚損し、又は損傷しないように措置すること。この場合において、汚損し、又は損傷した道路、水路等は復旧すること。

(8) 資材の保管については、荷崩れ等により災害を起こさないよう適切に行うこと。

(9) 緑地基準は、「別記12」によるものとする。

7 墓園等

墓地及び霊園の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次のとおりとする。

(1) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、施行区域から除外すること。

(2) 墳墓の1区画当たりの面積は、3平方メートル以上とすること。

(3) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等について配慮すること。

(4) 建築物その他構築物の位置、規模、構造、高さ及び色彩は、周囲の景観と調和したものであること。

(5) 施行区域内の塵芥は、原則として自己処理とすること。

(6) 墓園には、必要な駐車場、便所、水道施設等を設置すること。

8 地下水(温泉を含む。)の採取

(1) 地下水(温泉を含む。)の採取に伴う揚水設備設置に係る土地利用事業の個別基準は、「別記7」によるものとする。ただし、地下水の保全を図るうえで「別記7」に掲げる基準値未満の揚水設備であっても、町に届け出るものとする。

別記1

調整池の設置に関する基準

この基準は施行区域の面積が原則として、1,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の土地利用事業について適用する。

なお、50,000平方メートル以上の土地利用事業に関しては、「静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱」別表の基準を適用する。

1 基本事項

事業の施行により、雨水の流出形態が変化し下流の河川及び水路に新たな負担が生じるときは、河川及び水路を新設又は改修することとし、改修規模については、別途河川管理者と協議すること。

上記による河川及び水路の改修ができないときは、3「調整池の設計基準」及び別記5「調整池の権利保全に関する基準」により、調整池を設置すること。なお、調整池を設置する場合であっても、下流の河川及び水路の流下能力が年超過確率雨量の1分の1に対し不足する場合は、原則としてその不足分を改修すること。

2 適用除外

(1) 関係法令に定めがあるものを除き、施行区域が2,000平方メートル未満の土地利用事業

3 調整池の設計基準

関係法令に別の定めがあるものを除き、都市計画法静岡県開発行為等の手引き(第4編技術基準関係)による。

別記2

排出水水質指導基準

鮎沢川水系の水質汚濁防止のため水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び鮎沢川上乗せ基準(昭和47年静岡県条例第27号)に定めるほか次の基準を定める。

記号 | 項目 | 指導基準 | |

PH | 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | |

BOD | 生物化学的酸素要求量 | 最大20 | (日間平均) (15)mg/1以下 |

COD | 化学的酸素要求量 | 最大20 | (日間平均) (15)mg/1以下 |

SS | 浮遊物質量 | 最大40 | (日間平均) (30)mg/1以下 |

n | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) |

| 3mg/1以下 |

n | 同上(動植物油脂類) |

| 30〃 |

| フェノール類含有量 |

| 3〃 |

Cu | 銅含有量 |

| 1〃 |

Zn | 亜鉛含有量 |

| 2〃 |

Fe | 溶解性鉄含有量 |

| 5〃 |

Mn | 溶解性マンガン含有量 |

| 5〃 |

Cr | クロム含有量 |

| 1〃 |

| 大腸菌群数 | 3,000個/ml以下 | |

(注) 事業者は特別に定めのあるほかは、土地利用事業に当たって小山町排出水水質指導基準値以内に浄化処理しなければならない。

別記3

公共公益施設の帰属並びに管理に関する基準

1 公共公益施設の帰属並びに管理

土地利用事業に伴って築造された公共公益施設の帰属並びに管理は、原則として次の表のとおりである。

施設名 | 帰属 | 時期 | |||

土地 | 管理 | 土地 | 小山町の管理開始 | ||

公共施設 | 道路等 | 小山町 | 小山町 | 完了公告日の翌日 | 管理受取書を発した後 |

水道施設 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

水路排水施設 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

下水道 | 〃 | 事業者 | 〃 | ― | |

公園緑地広場 | 〃 | 小山町 | 〃 | 管理受取書を発した後 | |

防火施設 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

調整池 | 雨水調整池の帰属・管理に関する基準による | ||||

ごみ集積所 | 小山町 | 利用者 | 完了公告日の翌日 | ― | |

公益施設 | 義務教育施設 | 〃 | 小山町 | 〃 | 管理受取書を発した後 |

幼稚園 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |

福祉施設 | 事業者 | 事業者 | ― | ― | |

社会施設 | 小山町 | 〃 | 完了公告日の翌日 | ― | |

2 土地の帰属方法事業者が工事を完了したとき、工事完了届と同時に当該土地の登記嘱託書類を町長に提出する。

3 管理の移管手続き事業者が公共公益施設の完了をしたときは、管理移管書を町長に提出し、町の検査を受け合格したとき管理受取書を発して行う。また検査の結果、不備の箇所があるときは事業者は自らの費用で修復しなければならない。

別記4

雨水調整池の帰属・管理に関する基準

(策定の目的)

第1条 この基準は、小山町内に民間事業者が洪水調節のため雨水調整池(以下「調整池」という。)を設置したとき、当該調整池の帰属及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(基本原則)

第2条 小山町は、設置された調整池が災害を未然に防止する重要な公共施設たる性格に鑑み、原則とし調整池及び当該土地の帰属を受けるものとする。

2 小山町に帰属した調整池の管理は、自ら維持管理する調整池(以下「直営調整池」という。)と事業者が維持管理する調整池(以下「管理協定調整池」という。)のいずれかによる。

(調整池の引取り)

第3条 調整池の帰属は、前条第1項の規定にかかわらず当分の間、次の各号の規定に該当するときに限り引き取るものとする。

(1) 調整池の土地が事業者の所有権のみの権利が取得されていること。

(2) 調整池まで公道から接続して進入が可能であり、第三者が管理できるものであること。

(3) 調整池上が空地で事業者の工作物が設置されていないこと。

(4) 調整池に流入する雨水が原則として道路・公園などの公共施設及び開発区域外の雨水であること。ただし、調整池の機能上自己用(営業用分譲地を含む。)と兼用したものにあっては、その程度に応じて考慮することができる。

(調整池の管理)

第4条 調整池の管理区分は、次の基準によるものとする。ただし、これ以外の事情があるときは、町長が別に定める。

(1) 直営調整池

前条第1号から第4号のすべての要件を備えたもの(第4号ただし書による場合を除く。)

(2) 管理協定調整池

(調整池の管理方法)

2 直営調整池は、小山町がその費用を負担して直接に維持管理するものとする。

3 管理協定調整池は、小山町が施設の引取り以前の事業者若しくは分譲を受けた者にその管理を協定するものとする。ただし、特別な事由があるときは小山町がその費用の一部を助成することができる。

(水路の準用)

第6条 調整池より河川に至る水路施設、砂防ダムについてもこの基準を準用する。

2 調整池に至る水路施設は、その機能に応じこの基準を準用する。

(協定書の締結)

第7条 管理協定調整池を設置した事業者は、小山町が別に定める「防災施設等の維持管理協定書」を締結するものとする。

附則

1 この基準は、平成元年11月1日から施行する。

2 この基準施行以前に設置された調整池にあってもこの基準を準用する。

別記5

調整池の権利保全に関する基準

この基準は、小山町内に民間事業者(以下「事業者」という。)が土地利用事業で洪水の調整のため雨水調整池(以下「調整池」という。)を設置するときの土地の権利等について、必要な基準を定める。

1 調整雨水の目的区分

① 事業者は調整池の設置に当たってなるべく次の区分に従って、別個に築造するものとする。

(1) 公園、道路などの公共施設及び開発区域の雨水を受けるための施設(以下「公共用調整池」という。)

(2) 分譲区画用若しくは営業用施設の雨水を受けるための施設(以下「自己用調整池」という。)

② 事業者に特別な事由があるときは、公共用及び自己用調整池を複合させた施設(以下「複合調整池」という。)とすることができる。ただし、必要最小限度にとどめなければならない。

2 用地の権利

事業者は、調整池が恒久的に存続すべき施設であることに鑑み、調整池及び付属用地の権利を所有権とすること。ただし、特別な事情があり所有権の取得ができないときは自己用調整池及び複合調整池に限って地役権若しくは地上権の設定をもってかえることができる。

3 施設・用地の帰属の原則

① 調整池の帰属に関する基準は、「小山町雨水調整池の帰属・管理に関する基準」(以下「帰属管理基準」という。)の定めるところによる。

② 小山町に帰属する調整池は、公共用調整池及び複合調整池のうち帰属管理基準の要件に該当した施設とする。

③ 事業者の所有権とできない調整池にあっては、地役権若しくは地上権を事業者及び小山町の共有名義とすること。ただし、小山町は権利のみを有し、債務を負わないものとする。

4 調整池への管理道路

事業者が公共用調整池を設置するときは、当該調整池に公道から直接第三者が進入できるよう設置しなければならない。

5 調整池の地上利用

事業者が公共用調整池を築造するときは、当該調整池上に事業者の所有する目的のための工作物等を設けてはならない。

6 調整池管理の原則

調整池の管理方式は、帰属管理基準の定めるところによる。管理協定調整池は小山町と事業者若しくは、事業者から分譲を受けた者との協定書によりその管理を実施する。

7 調整池区分り管理方法

① 公共用調整池

帰属管理基準により小山町が維持管理するものとするが、日常的な清掃等は事業者若しくは、事業者から分譲を受けた者が管理の協力をする。

② 自己用調整池

事業者若しくは事業者から分譲を受けた者が、自らの費用で適正に管理しなければならない。また、この基準は分譲者への販売条件に加え、権利義務の継承を確実にしなければならない。

③ 複合調整池

自己用調整池の定めを準用する。

別記6

防災施設の維持管理協定に伴う維持管理保証金預託基準

維持管理保証金は、調整池の沈砂容量に応じて預託するものとし、土砂1立方メートル当たりの小山町の土砂浚渫単価に使用して計算する。なお、毎年4月1日に単価改定する。

ただし、町長が特に認めた場合は維持管理保証金を免除することができる。

別記7

地下水の採取に伴う揚水設備設置に関する基準

1 揚水設備相互間の距離

新設しようとする揚水設備と既設揚水設備との相互間の距離は、次表のいずれか大きい間隔を保たなければならない。

ただし、この相互間の間隔を保てないときであっても、既設揚水設備所有者と協定ができたときはこの限りでない。

揚水機の吐出口の断面積(cm2) | 揚水設備間の間隔(m) |

14以上20未満 | 100以上 |

20〃 33〃 | 200 〃 |

33〃 50〃 | 300 〃 |

50〃 | 500 〃 |

設置するケーシングの呼び径(mm) | 揚水設備間の間隔(m) |

150以上200未満 | 100以上 |

200〃 300〃 | 300 〃 |

300〃 | 500 〃 |

2 使用水量の届出

新設する揚水設備には、町の定める量水器を設置し、使用水量を届出しなければならない。

3 この基準は、次に掲げる揚水設備には適用しない。

(ア) 既設の揚水設備が天災地変を受け、緊急に同一規模以内で復旧する揚水設備

(イ) 公共事業の施行により、既設の揚水設備の位置を変更して、当該設備に替えて設置する揚水設備

(ウ) 地方公共団体が経営する用水供給事業又は水道事業の用に供する揚水設備

別記8

産業廃棄物処理施設等の設置に関する基準

産業廃棄物処理施設等の設置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として認めない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定されている廃棄物(遮断型処理の産業廃棄物)を処理するとき。

(2) 前号以外の廃棄物であって、小山町の事業所を含まず、他市町村の事業所で発生した廃棄物に限り処理するとき。

(3) 隣地権利者の同意を得られないとき。

(4) 小山町と公害防止協定を締結しないとき。

(5) 次の区域に該当するとき。

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域

イ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域

ウ 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく特別保護地区特別地区並びに普通地区

エ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく原生自然環境保全地域

オ 自然環境保全法及び静岡県自然環境保全条例(昭和48年静岡県条例第9号)に基づく特別地区及び普通地区

カ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)に基づく特別保護地区

キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)に基づく文化財等の指定地域

ク 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林及び保安施設地区

ケ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止地区

コ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域

サ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく災害危険区域

シ 水源かん養及び水質保全に著しく影響を及ぼすおそれがある区域

ス その他生活環境に著しく影響を及ぼすおそれがある区域

別記9

保健行政に要する費用負担に関する取扱要領

1 要旨

この要領は、小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(平成3年4月1日施行以下「指導要綱」という。)第16条に定める保健行政に要する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 適用範囲

この要領は、指導要綱第2条に規定する事業のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定する老人福祉施設以外の老人を対象とする入居施設の建設について適用する。

3 負担の基準等

(1) 費用負担額の算定基準は、次のとおりとする。

施設の種別 | 算定対象(定住)人口 | 1人当たりの1年間の費用負担 | 費用負担対象期間 |

入居権方式(利用権) | 計画戸数×1.2×60/100 | 町長が定める額 | 15年 |

分譲方式 | 計画戸数×1.3×30/100 |

(2) 費用負担は、前号の基準に基づき、次の算式により算定する。

算定対象(定住)人口×1人当たりの1年間の費用負担額×15年

4 納入手続き等

(1) 寄附申込書の提出は、指導要綱第15条に規定する協定締結時までに、町長に提出するものとする。

(2) 寄附金の納入期限は、建築基準法等による許認可がなされるまでの間に、町長の指示する方法により指定の場所へ一括納入するものとする。

別記10

事業内容変更手続きの運用について

(昭和63年9月1日施行)

1 目的

この運用方針は、小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定にかかる事業計画の変更について、事務の合理化並びに事業の円滑化を図るため、要綱第19条の規定に基づいて、必要な事項を定めることを目的とする。

2 変更の暫定承認の手続と時期

この場合、要綱第11条第1項の変更承認は、当該変更協議打合せ書を添付して事業の完了前に一括して行うことができる。

3 経過措置

この運用方針の施行以前、要綱により承認済みの事業で完了前の事業についても、この運用方針を遡及して適用する。

別記11

小規模住宅団地の造成事業に係る特例

開発面積3,000平方メートル以下で計画戸数10戸以下の場合は下記のとおりとする。

1 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合しかつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/1(日間平均値)以下の機能を有する合併処理浄化槽を戸別に設置すれば、個別基準の「1 住宅等」の(6)及び別記2の「排出水水質指導基準」は適用しない。

2 別記4の「雨水調整池の帰属・管理に関する基準」及び別記5の「調整池の権利保全に関する基準」は、適用しない。

3 別記12の「緑地基準」は、適用しない。

別記12

緑地基準

施行区域(m2) | 設置施設 | 緑地等の規模 | 備考 |

1,000~50,000 | 緑地、公園又は広場 | 施行区域の3%以上 |

|

(注) 他法令に別に定めがある場合は、この限りでない。

別記13

林地開発における残置、造成森林(緑地)面積割合

施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林(緑地)の面積の割合は、下表によるものとする。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。

土地利用事業区分 | 面積の割合(%) | 備考 |

一戸建ての住宅 | 20%以上 |

|

集合住宅(市街化区域内のものを除く)等 | 50%以上 |

|

別荘 | 60%以上 |

|

工場、研究・研修施設等 | 25%以上 |

|

スポーツ・レクリエーション施設、保養所等の複合的施設 | 50%以上 |

|

墓園等 | 50%以上 |

|

(注) 上記に掲げる施設以外の施設の建設の用に供する目的で行う土地利用事業については、その施設の内容により、上記に掲げる基準に準ずるものとする。

別記14

既存施設等の再整備に関する運用基準について

既存施設等に新たな企業の進出等による区画の分割や再整備の土地利用事業について、次のとおり運用基準を定めたので当該事業が下記項目のいずれかに該当する場合は、小山町土地利用事業に関する指導要綱の承認を受けること。

1 既存施設等が土地利用指導要綱に基づく承認を得ている区域

(1) 既存の事業者が既存施設等の再整備をするとき。

ア 都市計画法第29条の許可を必要とするとき。

イ 現行の土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準に適合していないとき。

ウ 新たな業種の事業を実施するとき。

(2) 既存施設等の敷地を分割し、その部分に新たな企業が進出するとき。

ア 都市計画法第29条又は第43条の許可を必要とするとき。

イ 現行の土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準に適合していないとき。

(3) 既存施設等が隣接地に敷地を拡大するとき。

ア 都市計画法第29条又は第43条の許可を必要とするとき。

イ 現行の土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準に適合していないとき。

ウ 新たな業種の事業を実施するとき。

(4) 業種の異なる工場から工場への用途を変更するとき。

2 既存施設等が土地利用指導要綱に基づく承認を得ていない区域

(1) 既存の事業者が既存施設等の再整備をするとき。

(2) 既存施設等の敷地を分割し、その部分に新たな企業が進出するとき。

(3) 既存施設等が隣接地に敷地を拡大するとき。

(4) 業種の異なる工場から工場への用途を変更するとき。