○小山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和7年3月24日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でなく日常生活を営むのに支障のある認知症等の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「被後見人等」という。)の権利擁護及び福祉の増進を図ることを目的に、民法(明治29年法律第89号)で定める後見、保佐、補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)に要する費用及び成年後見制度に係る後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬を負担することが困難な被後見人等に対し、予算の範囲内で小山町成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者又は本町の措置、給付決定等により町外の施設を利用している者

(2) 他に審判請求に要する費用及び後見人等への報酬を負担する者がいない者

(3) 次のいずれかに該当する者

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護受給者で、本町を管轄する福祉事務所が保護を決定し、本町が事務を実施しているもの。

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者で、本町を管轄する福祉事務所が支援給付を決定し、本町が事務を実施しているもの。

ウ 被後見人等及び被後見人等と同一世帯の者全員に当該年度分(申請日が4月から6月までの間である場合は、前年度分)の市町村民税が賦課されておらず、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者で、預貯金等の額から第4条に規定する交付額を減じた額が40万円未満の者

エ その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村の措置、給付決定等により町内の施設を利用している者、生活保護法第19条の規定に基づき他の市区町村若しくは本町以外を管轄する福祉事務所が保護を決定し、事務を実施している者又は他の市区町村から審判請求に要する費用若しくは後見人等への報酬の助成を受けている者は、交付の対象としない。

(交付対象経費及び上限額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、審判請求に要する費用のうち診断書料及び鑑定料並びに家庭裁判所による家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項又は第50項に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬の付与の審判」という。)において決定された後見人等の報酬額とする。

(1) 診断書料 10,000円

(2) 鑑定料 100,000円

(3) 後見人等の報酬額(交付対象者が施設入所中又は入院中の場合) 月額18,000円

(4) 後見人等の報酬額(交付対象者の生活の場が在宅にある場合) 月額28,000円

(1) 前項第4号に該当する日が月の半数以上の場合 月額28,000円

(2) 前項第4号に該当する日が月の半数に満たない場合 月額18,000円

(交付の申請)

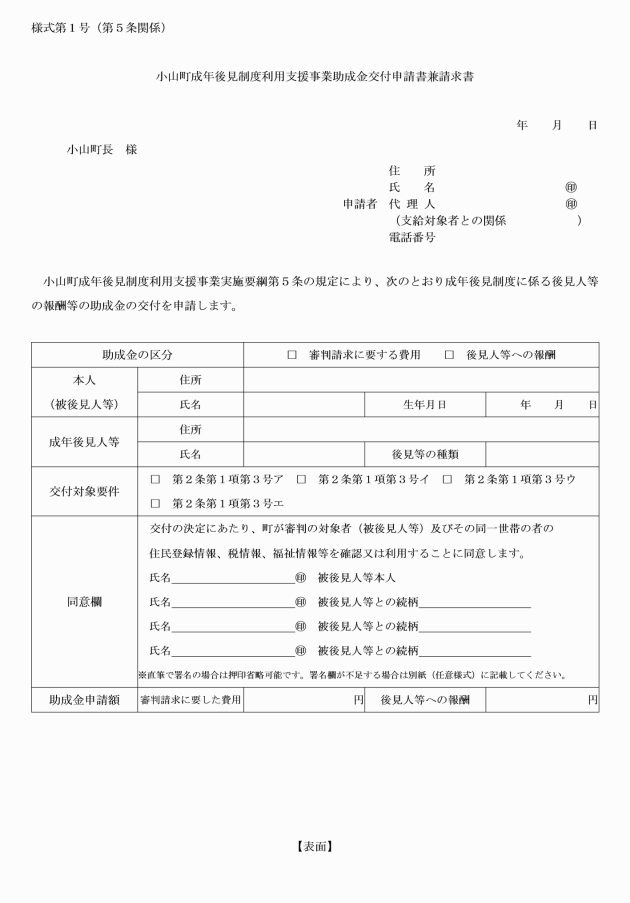

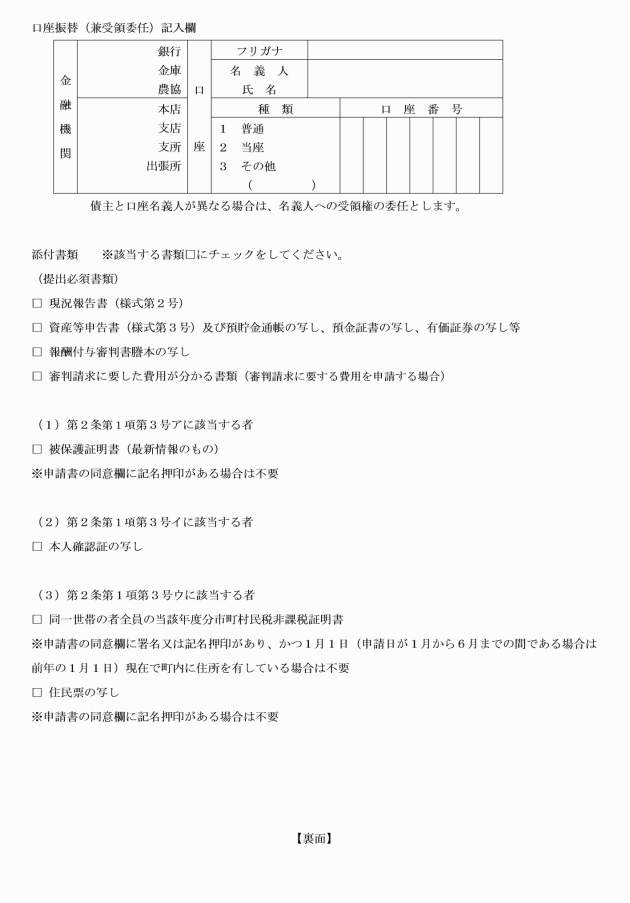

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、報酬の付与の審判により後見人等の報酬を決定した日から起算して1年以内に、小山町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

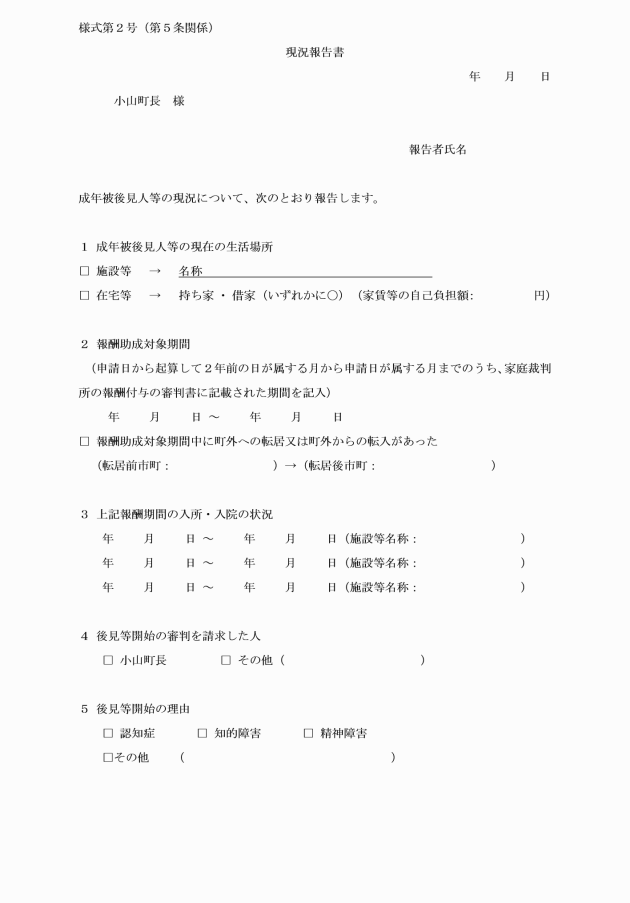

(1) 現況報告書(様式第2号)

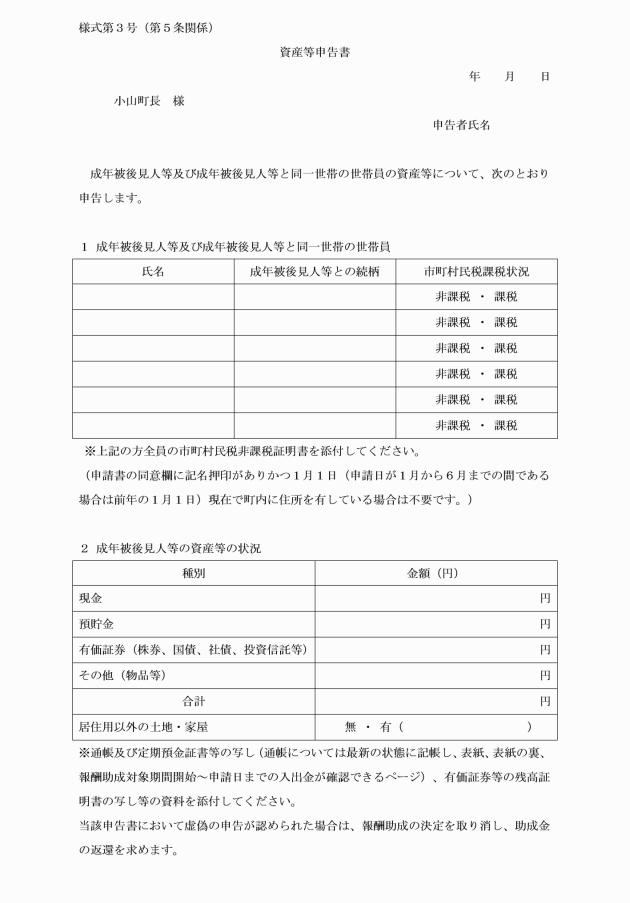

(2) 資産等申告書(様式第3号)及び預貯金通帳、預金証書、有価証券の写し等申告内容を証する書類

(3) 報酬付与審判書謄本の写し

(4) 審判請求に要した費用が分かる書類(審判請求に要する費用を申請する場合)

(5) 被保護証明書(最新情報のもの)(第2条第1項第3号アに該当する者)

(6) 第2条第1項第3号イに該当する者であることを証する本人確認証の写し(第2条第1項第3号イに該当する者)

(7) 同一世帯の者全員の当該年度分市町村民税非課税証明書(第2条第1項第3号ウに該当する者)

(8) その他町長が必要とする書類

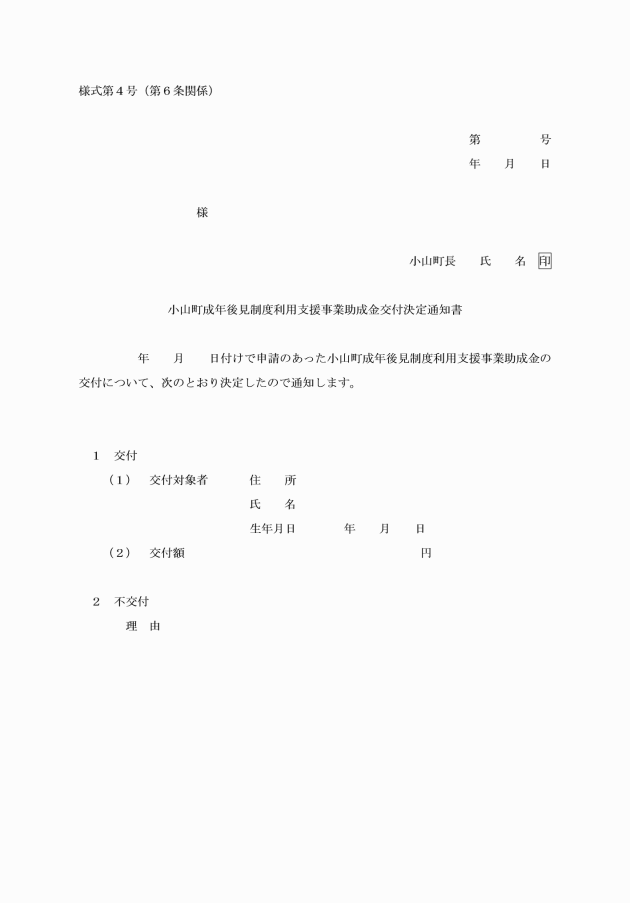

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、家庭裁判所の審査の結果、支給対象者の負担能力の状況等を総合的に勘案の上、その審査を行い、助成金の交付の可否、助成金の交付額等を決定するものとする。

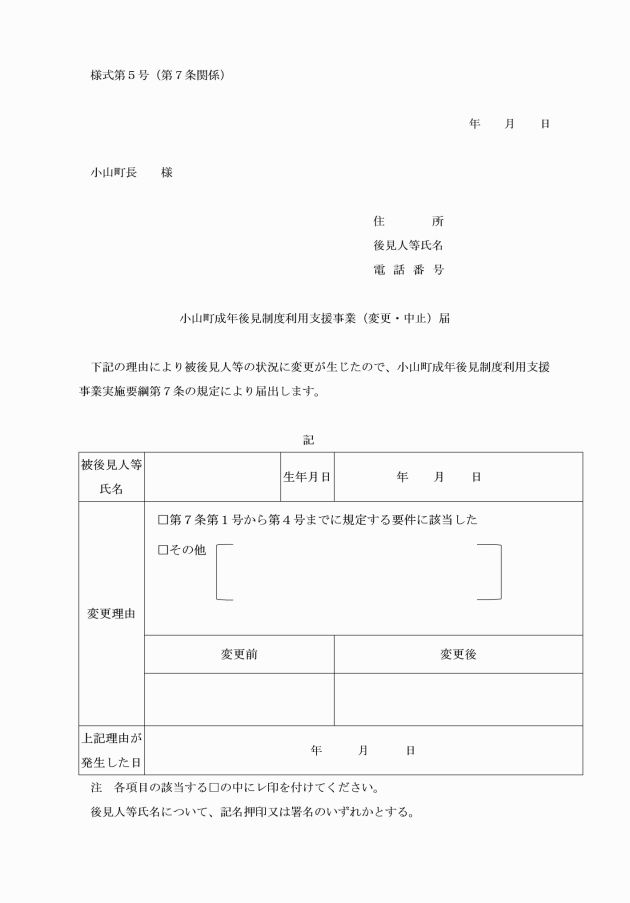

(1) 被後見人等の収入、資産等の状況が変化したとき

(2) 後見人等に異動又は変更があったとき

(3) 被後見人等でなくなったとき

(4) 後見人の区分に変更があったとき

(交付の中止)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付を中止するものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 後見等開始の審判が取り消されたとき

(3) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき

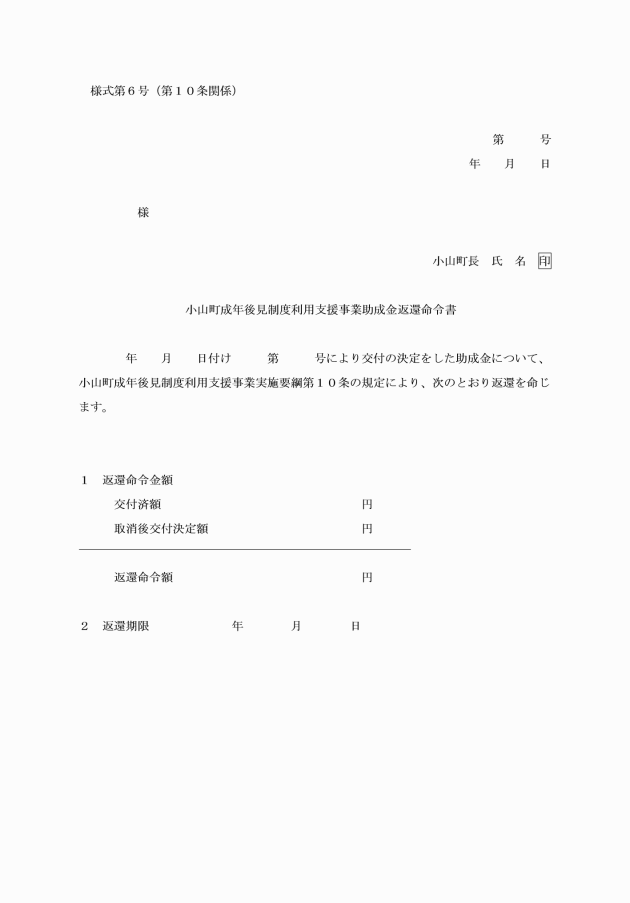

(交付の決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が次に掲げる事由に該当するときは、交付された助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 交付対象者、後見人等、親族その他の関係人が後見人等の報酬の助成に関し、虚偽の申し出をしていたとき

(2) 助成金を交付対象経費以外の目的に使用していたとき

(3) 第7条に規定する報告により助成金に過払い等が認められたとき

(4) その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 審判請求費用又は後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(小山町成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱の廃止)

2 小山町成年後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱(平成22年小山町告示第11号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の旧要綱により助成金の支給の決定を受けた者に係る取扱いについては、なお従前の例による。