○小山町職員倫理条例施行規則

令和4年6月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町職員倫理条例(令和4年小山町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令遵守の姿勢のもと、適正かつ厳格に職務権限を行使するとともに、町民に対し、常にその業務内容を説明できるよう努めなければならないこと。

(4) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(5) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(6) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第4号の事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)第2条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(小山町行政手続条例(平成10年小山町条例第1号)第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者と共に飲食をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する祝賀会又はパーティーにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

3 第1項の規定にかかわらず、職員は、職員と利害関係者の職務上の利害関係の状況及びその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと任命権者が認める場合に限り、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 多数の者が出席する式典、祝賀会又はこれらに類する会合において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(2) 自己の費用を負担して、利害関係者と共に飲食すること。

(2) 第5条第3項各号に掲げる行為

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品、不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

第9条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。

(1) 補助金等又は町が直接支出する費用をもって作成される書籍等

(2) 作成数の過半数を町において買い入れる書籍等

2 職員は、倫理委員会、任命権者、倫理監督者その他当該職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は管理職員(以下「管理監督者」という。)に対して、自己若しくは他の職員が条例若しくはこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督者は、その管理し、又は監督する職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第11条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する式典、祝賀会又はこれらに類する会合において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第12条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、倫理監督者の許可をあらかじめ受けなければならない。

2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。

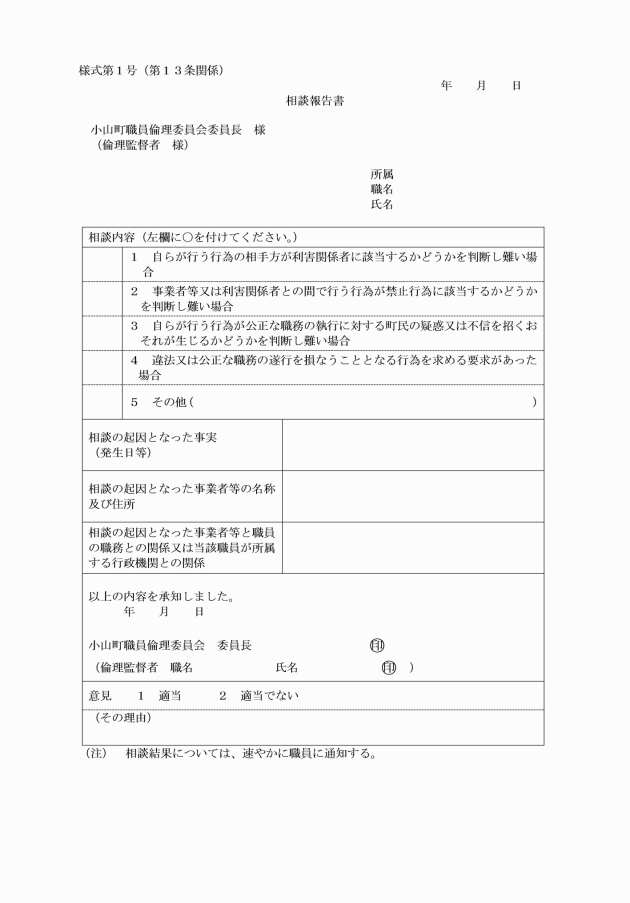

(倫理監督者等への相談)

第13条 職員は、次に掲げる場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(1) 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断し難い場合

(倫理委員会)

第14条 倫理委員会は、次に掲げる任務を行う。

(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項の調査研究及び企画を行うこと。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修の企画に関すること。

(3) 職員の日常的な法令遵守のための指導及び助言に関すること。

(4) 職員等からの公益通報に関する受付及び相談に応ずること。

(5) 職員等からの公益通報を調査すること。

(6) 広く法令遵守について調査、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(7) その他職員の倫理保持及び法令遵守の推進を図ること。

2 倫理委員会は、副町長、教育長、未来創造部長、企画総務部長、住民福祉部長、経済産業部長、都市基盤部長、教育次長及び総務課長をもって構成する。

3 倫理委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

4 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。

5 倫理委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員は、自己又は自己の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その会議の議事に参与することができない。ただし、倫理委員会の同意があったときは、この限りでない。

8 倫理委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

10 倫理委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(公益通報に係る通報窓口等)

第15条 条例第13条第1項の公益通報の窓口を倫理委員会の庶務を処理する課に置く。

2 職員等は、前項に規定する課の長(当該課の長に係る公益通報にあっては、当該課を所管する部の長)宛に文書又は公益通報メールボックス(公益通報のための専用のメールアドレスに送信されるメールをいう。)により公益通報を行うものとする。

3 公益通報をするときは、公益通報に係る当該職員の氏名及び所属、発生時及び場所、証拠の状況等を分かりやすく伝えなければならない。

4 公益通報は、原則として実名によるものとする。ただし、当該通報の記載事項等により前項に規定する内容が確認できると倫理委員会が認める場合は、この限りでない。

5 公益通報は、町の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用してはならない。

6 勤務条件に関する事案については、公益通報をすることができない。

(公益通報に係る倫理委員会の調査等)

第16条 倫理委員会は、条例第13条第1項に規定する公益通報を受けたときは、当該公益通報を受理するか否かの判断を行い、受理すべき公益通報と判断した場合は、その旨を、受理すべき公益通報ではないと判断した場合は、受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、通報職員又は通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

2 倫理委員会は、公益通報を受理した後、当該公益通報に係る調査の必要性並びに調査を行う場合は着手の時期及び処理に必要と見込まれる期間を検討し、調査を行わない場合はその理由を明らかにするとともに、それらの結果を、通報職員又は通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

3 倫理委員会が調査を行う場合には、通報職員又は通報者の秘密を守るため、通報職員又は通報者が特定されないよう配慮しつつ、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くなど、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

4 倫理委員会は、調査の進捗状況について、通報職員又は通報者に対し適切に通知するよう努めるものとする。

5 職員は調査を求められたときには、誠実に調査に協力しなければならない。この場合において、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

6 倫理委員会は、調査を行う場合には、公益通報の対象となっている職員に意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該職員が拒否した場合は、この限りでない。

7 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(公益通報に係る調査結果の通知)

第17条 条例第15条第1項の規定による倫理委員会の公益通報に係る調査結果の通知は、当該公益通報の内容に関し、法令違反行為があると認めた理由又はその行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 倫理委員会は、利害関係者の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、当該公益通報に係る調査結果を通報職員又は通報者に対し、速やかに通知するよう努めるものとする。

(不当要求行為等)

第18条 条例第2条第1項第8号に規定する不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求、法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(対策委員会の設置)

第19条 不当要求行為等の防止に関する対策を統括するため、小山町不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、別表に掲げる委員により組織する。

3 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

4 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。

5 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、主宰する。

6 委員長は、必要と認めるときは、警察官、顧問弁護士等委員以外の者の会議への出席を求めることができる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 対策委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(所掌事項)

第20条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する実態把握及び対策方針の検討

(3) 不当要求行為等に関する関係機関との連絡調整

(4) 不当要求行為等に対する必要な措置

(5) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(6) その他対策委員会が必要と認める事項

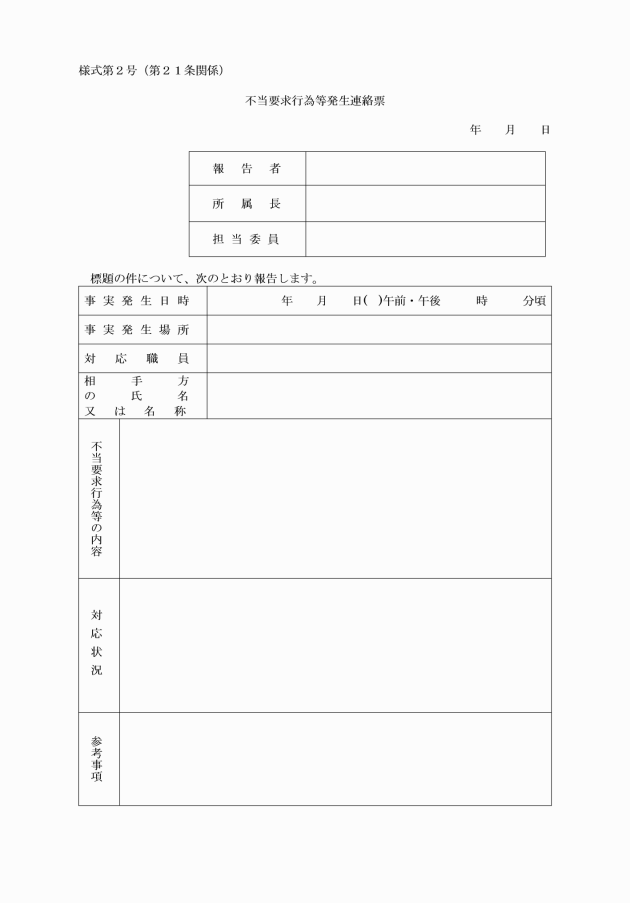

(不当要求行為等発生時の措置)

第21条 不当要求行為等を受けた職員又はそのおそれがあると感じた職員は、その都度直ちに不当要求行為等発生連絡票(様式第2号)を作成し、上司及び所属長に報告を行うものとし、所属長は所管の対策委員会委員を通じて委員長に報告するものとする。

2 委員長は、前項の規定による報告を受けたときは、内容を精査し、必要に応じて警察等の関係機関に通報する手続を進めるとともに対策委員会の開催等必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和5年6月20日規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

小山町不当要求行為等防止対策委員会委員

区分 | 職名 | 所管課等 | |

委員長 | 副町長 | ||

副委員長 | 教育長 | ||

委員 | 未来創造部長 | おやまで暮らそう課 | フロンティア推進課 |

委員 | 企画総務部長 | 企画政策課 | 地域振興課 |

税務課 | くらし環境課 | ||

委員 | 危機管理局長 | 危機管理局 | |

委員 | 住民福祉部長 | 社会福祉課 | 長寿介護課 |

住民課 | 健康増進課 | ||

こども未来課 | |||

委員 | 経済産業部長 | 商工観光課 | 農業振興課 |

林業振興課 | |||

委員 | 都市基盤部長 | 都市整備課 | 建設課 |

上下水道課 | |||

委員 | 教育次長 | 学校教育課 | 生涯学習課 |

委員 | 議会事務局長 | 議会事務局 | |

委員 | 総務課長 | 総務課 | 北郷支所 |

足柄支所 | 須走支所 | ||

会計収納課 | |||