○小山町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要綱

令和元年9月26日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、若年がん患者妊孕性温存治療支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(1) 妊孕性温存治療 生殖機能が低下する又は失う可能性のあるがん治療等に関して精子、卵子若しくは卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為又は卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為をいう。

(2) 温存後生殖補助医療 妊孕性温存治療で凍結した検体を用いた生殖補助医療又は妊孕性温存治療を受けた者が受ける生殖補助医療をいう。

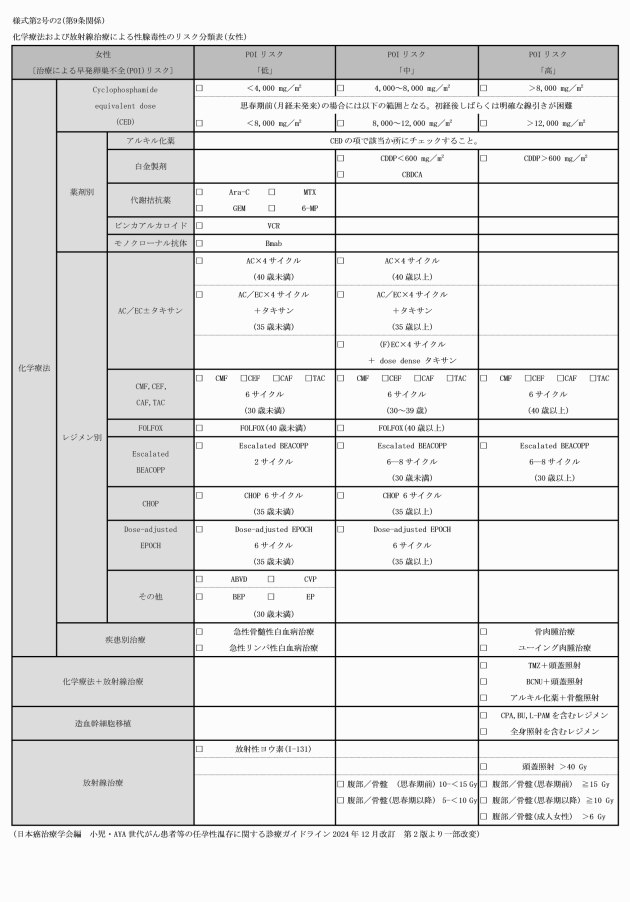

(3) ガイドライン 小児・AYA世代がん患者等の妊孕性温存に関する診療ガイドライン(一般社団法人日本癌治療学会編)をいう。

(4) 保険適用外 医療を受けるに当たり、医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けることができず、その費用が全額自己負担となる場合をいう。

(5) 妊孕性温存治療開始日 精子、卵子又は卵巣組織の採取のために治療を開始した日をいう。

(6) 凍結保存時 精子、卵子、胚(受精卵)又は卵巣組織を凍結保存をした日をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、小山町とする。

(1) 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者。なお、別表2(1)又は(2)のうち、胚(受精卵)凍結保存に係る場合は、原則、治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち、女性が妊孕性温存療法対象者である場合を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。以下同じ。)の関係にある者も対象とする。

(2) 申請時において小山町内に住所を有する者

(3) 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者。ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。また、妊孕性を低下させるおそれのある原疾患治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。

2 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法支援事業による補助を受けている場合

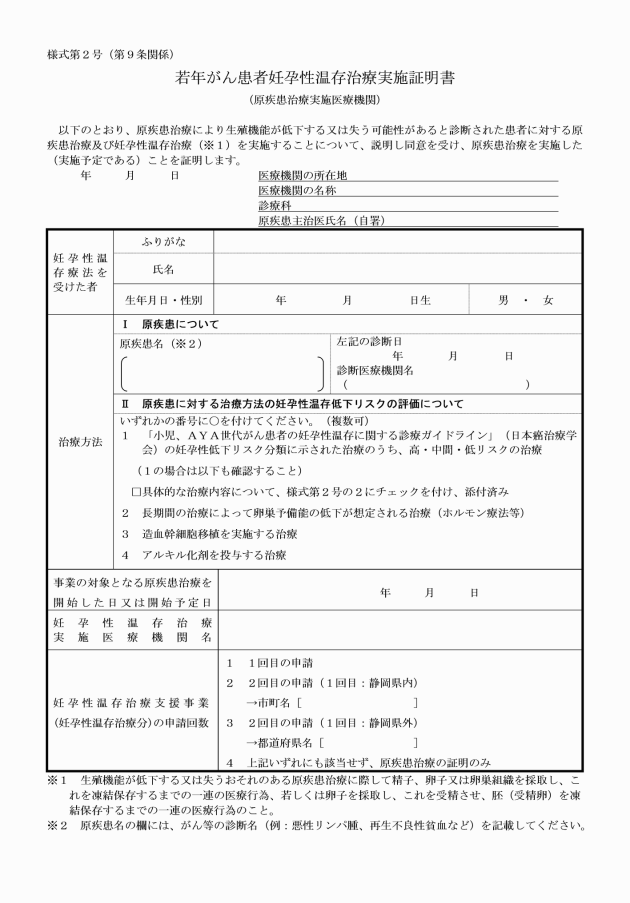

(1) 以下のいずれかに該当する原疾患の治療を受けている者

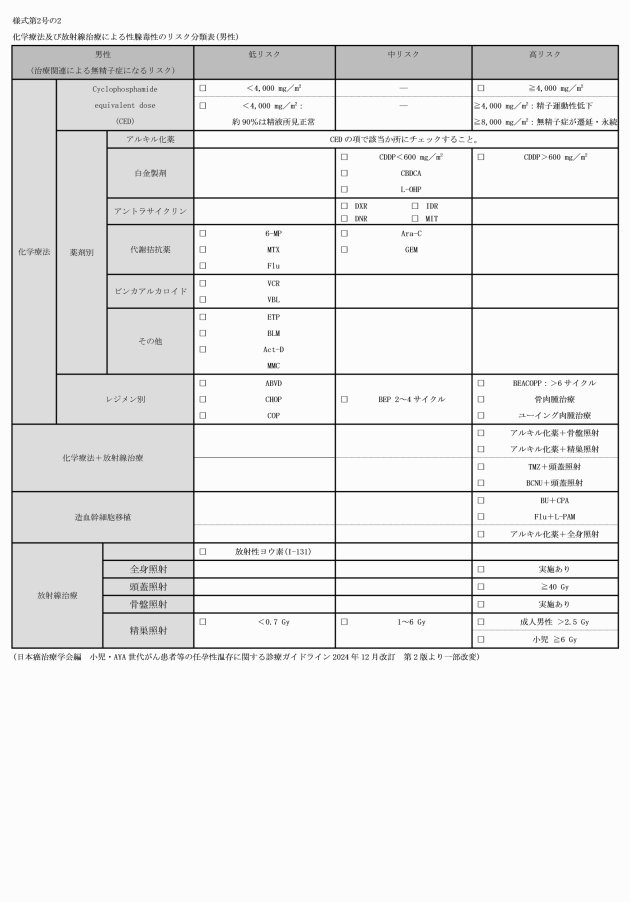

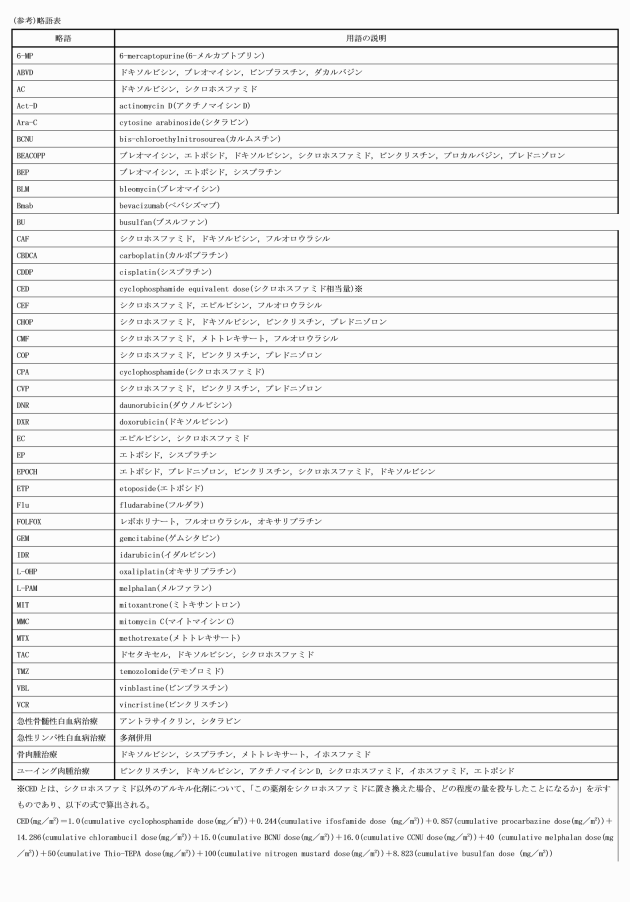

ア ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療

イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等

ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(2) 別表1(1)に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者

(3) 妊孕性温存治療の研究への臨床情報等の提供をすることに同意する者。ただし、補助の対象者が未成年者である場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成年後見人が同意した場合とする。

3 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療法支援事業による補助を受けていない場合

(1) ガイドラインに基づき、がん治療等により生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された者

(2) 別表1(2)に示す医療機関において妊孕性温存治療を受けた者

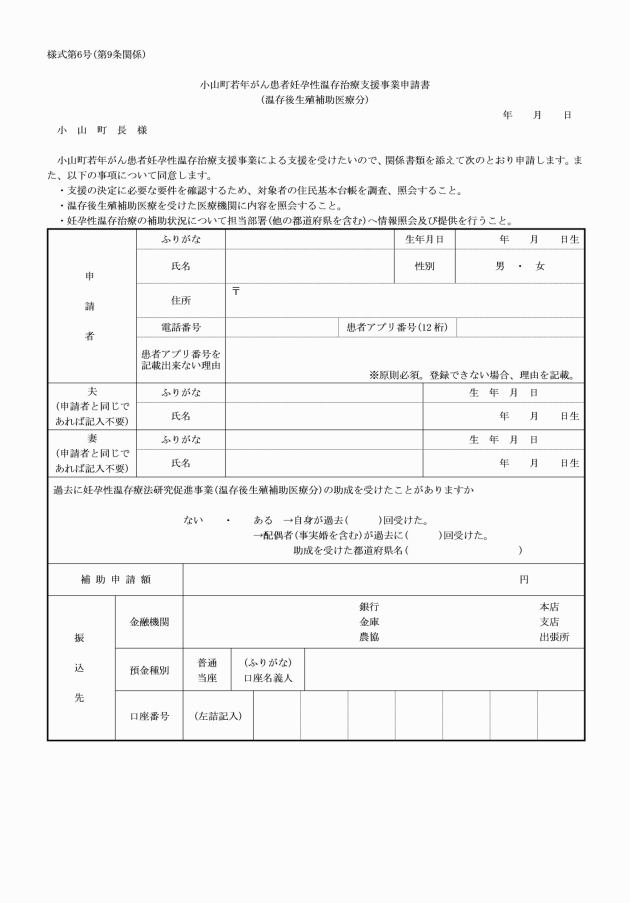

(温存後生殖補助医療補助の対象者)

第5条 この事業の温存後生殖補助医療補助の対象者(以下「温存後生殖補助医療補助対象者」という。)については、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 原則として、夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者(原則、法律婚の関係にある夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚の関係にある者も対象とする。)

(2) 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である者

(3) 申請時において小山町内に住所を有する者

(4) 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者

(5) 別表1(2)に示す医療機関において温存後生殖補助医療を受けた者

(1) 法律婚の場合 両人から戸籍謄本の提出を求め、確認することとする。

(2) 事実婚の場合 以下のア~ウの書類の提出を求め、確認することとする。

ア 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認のため。)

イ 両人の住民票(同一世帯であるか確認のため。同一世帯でない場合は、ウでその理由について記載を求めること。)

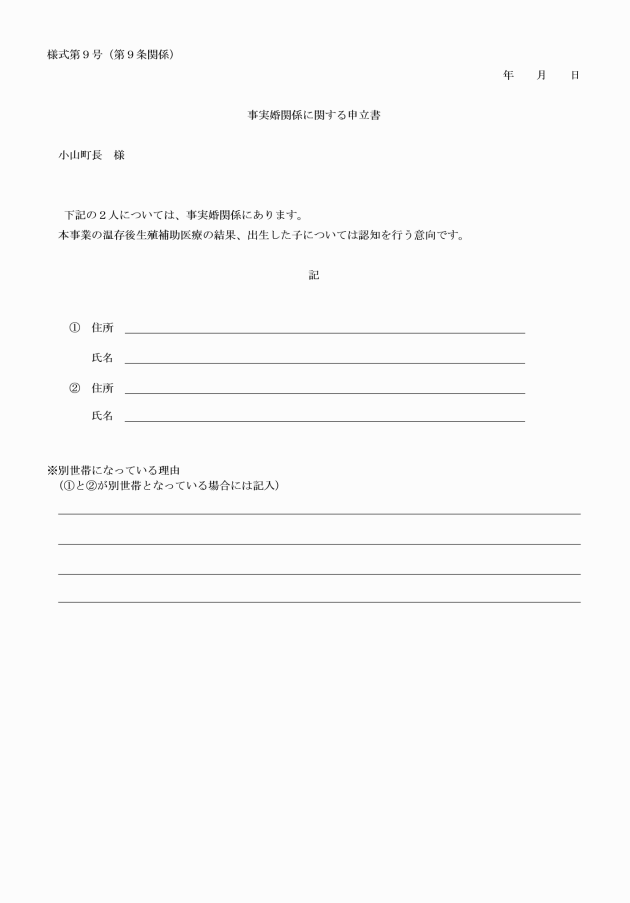

ウ 事実婚関係に関する申立書。なお、事実婚関係にある夫婦がこの事業の助成を受ける場合は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認すること。

(対象経費)

第7条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、精子、卵子、卵巣組織の採取及び凍結、胚(受精卵)の凍結並びに温存後生殖補助医療に要する費用とし、治療に要する費用(初回の保存に要する費用を含む。)に限る。この場合において、当該費用が保険適用外となる場合に限るものとする。

2 前項で定める対象経費には、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は含まないものとする。

3 第1項で定める治療に要する費用には、患者の状態により医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合、それまでに要した費用を含めることができるものとする。ただし、体調不良等により採卵を行わず治療を中止した場合は、補助の対象外とする。

(支援の内容)

第8条 この事業による支援の内容は、別表2のとおりとする。

2 妊孕性温存治療補助の回数は、妊孕性温存治療補助対象者1人につき通算2回を限度とする。

3 温存後生殖補助医療補助の回数は、初めて温存後生殖補助医療の補助を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、補助を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた補助回数をリセットすることとする。また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた補助回数をリセットすることとする。

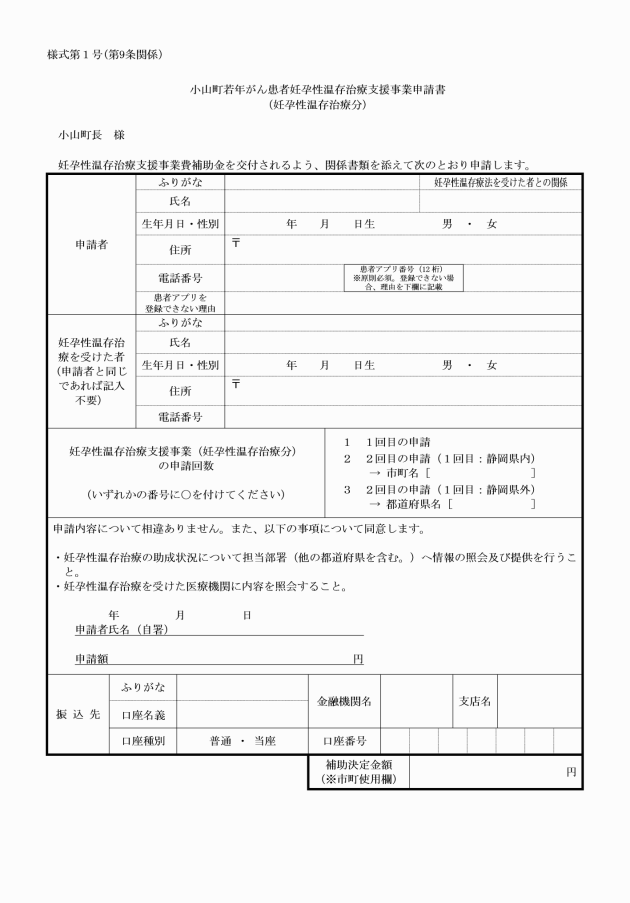

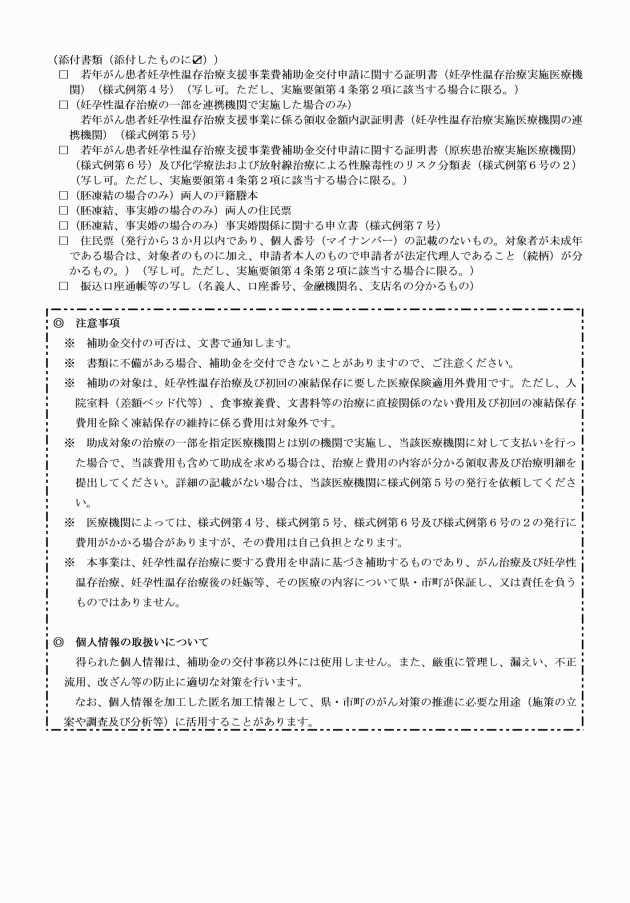

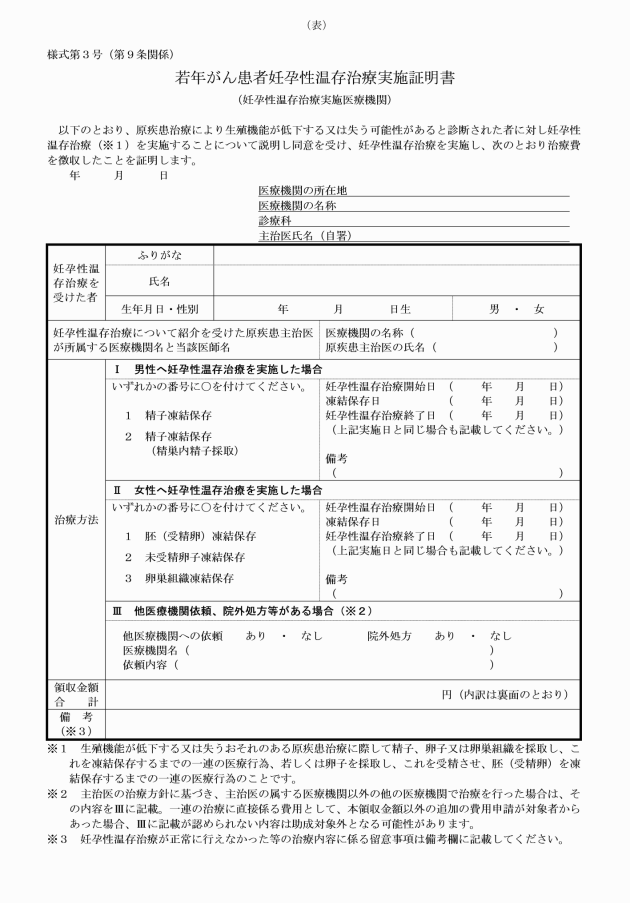

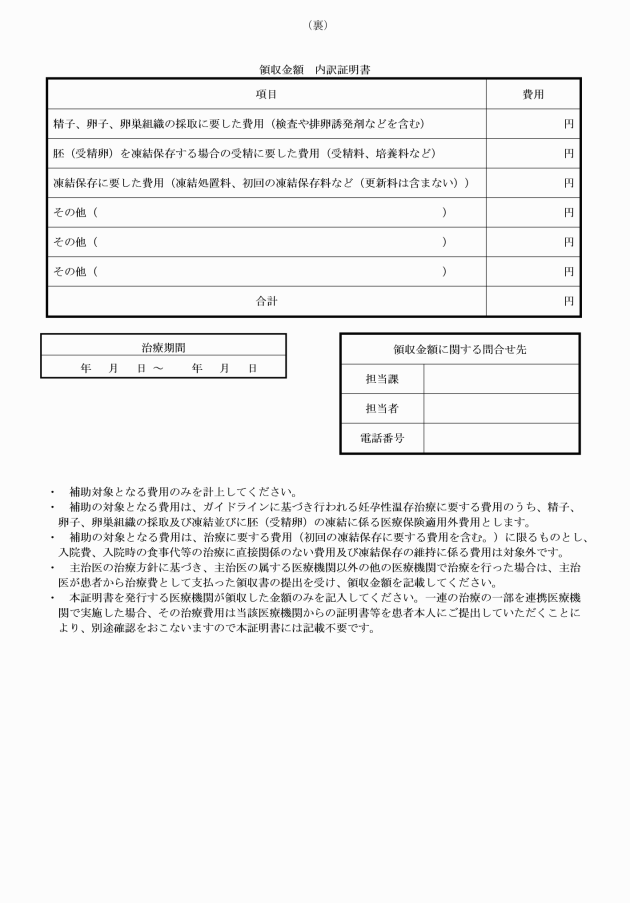

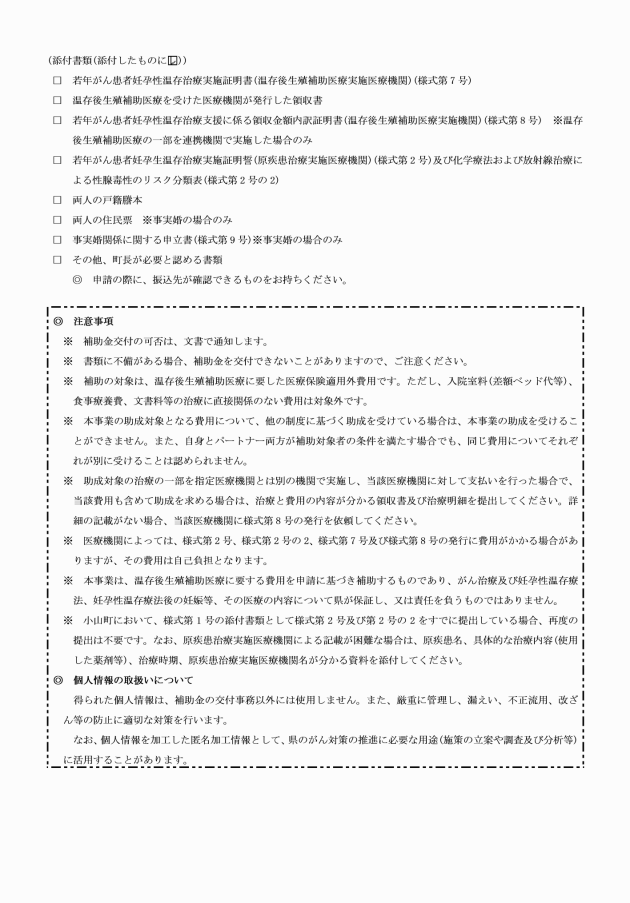

(2) 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(様式第3号)

(3) 若年がん患者妊孕性温存治療を受けた医療機関が発行した領収書

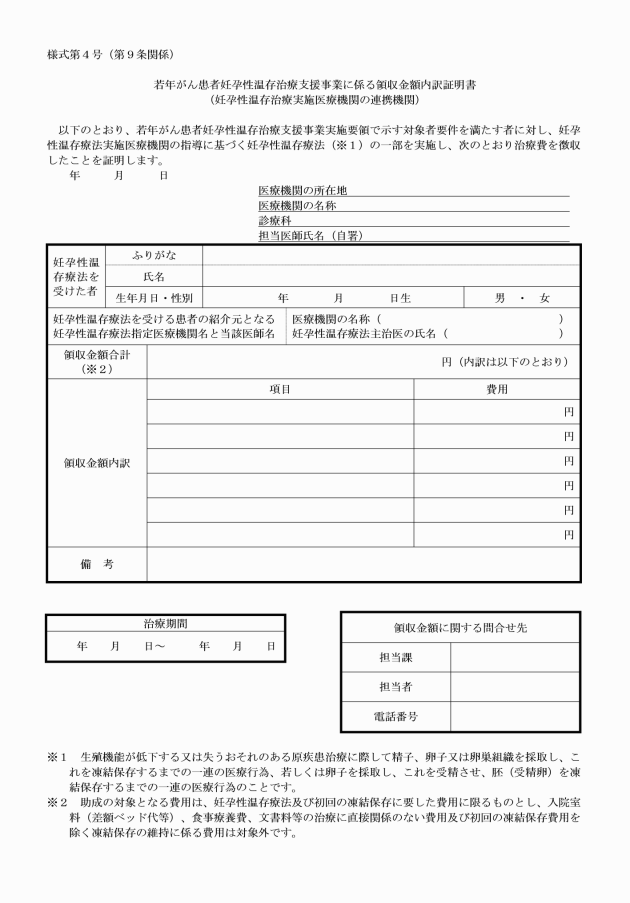

(4) 若年がん患者妊孕性温存治療支援事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携機関)(様式第4号)

ア 両人の戸籍謄本

イ 両人の住民票

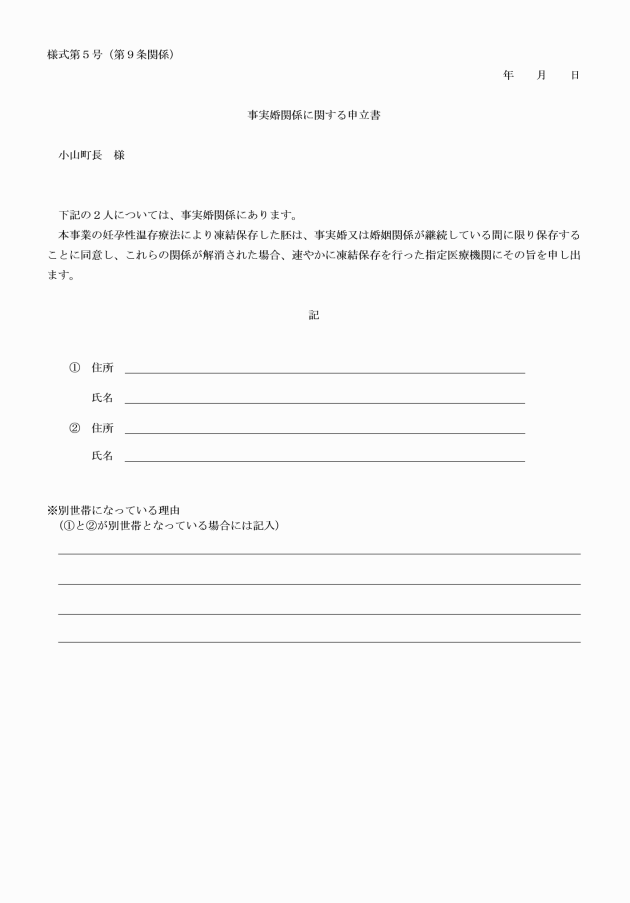

ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第5号)

(6) その他町長が必要と認める書類

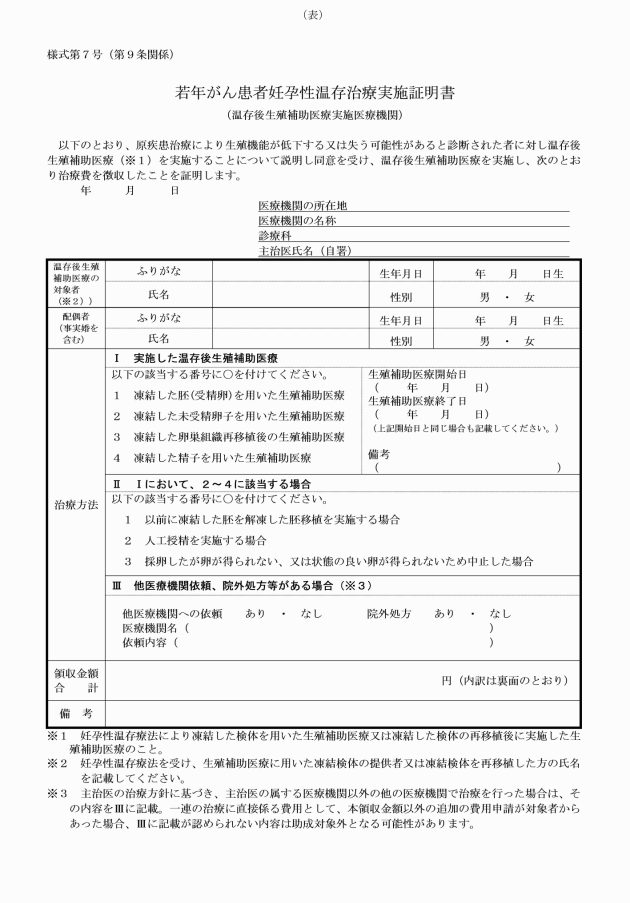

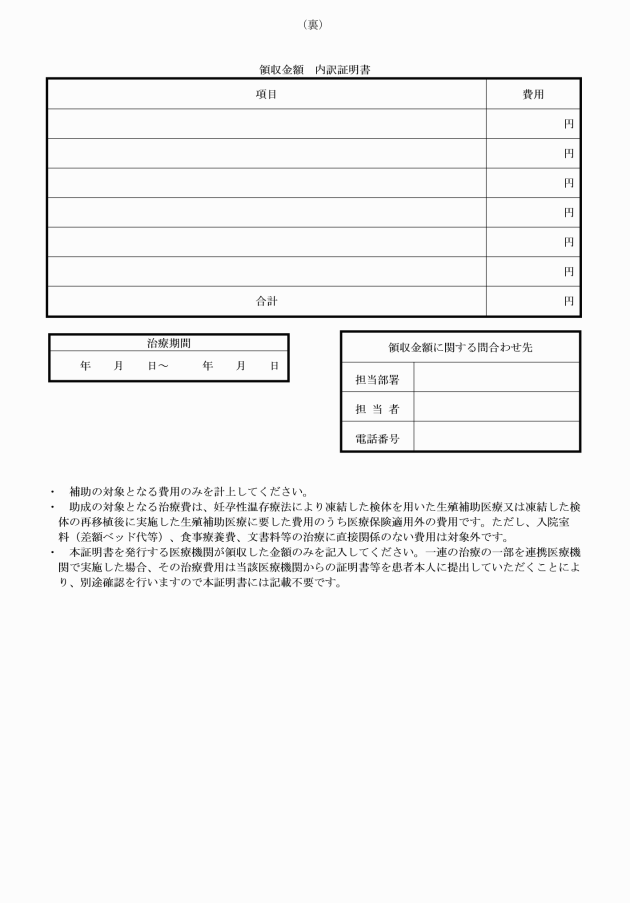

(1) 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第7号)

(2) 治療を受けた医療機関が発行した領収書

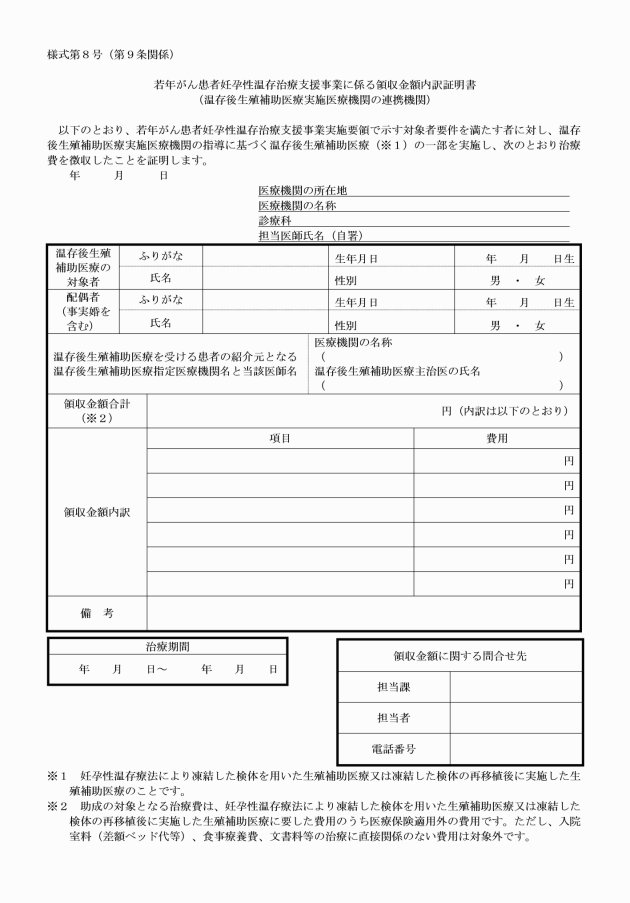

(3) 若年がん患者妊孕性温存治療支援事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第8号)

ア 両人の戸籍謄本

イ 両人の住民票

ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第9号)

(5) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、申請日を基準に、支援対象年度を判定するものとする。

2 町長は、支援の決定をしたときは申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

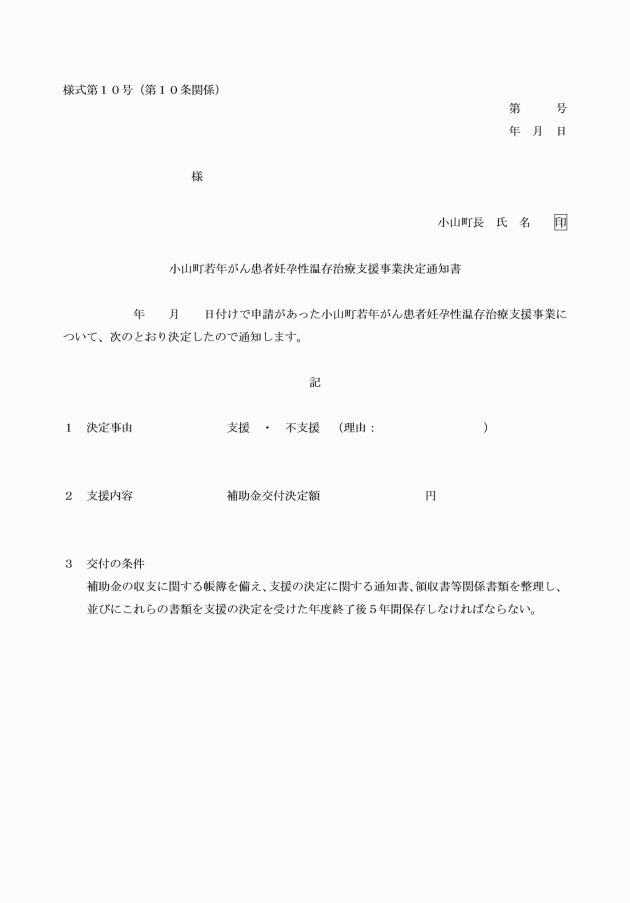

(支援の条件)

第11条 支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、補助金の収支に関する帳簿を備え、支援の決定に関する通知書、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの書類を支援の決定を受けた年度終了後5年間保存すること。

(決定の取り消し及び返還)

第12条 町長は、支援決定者が偽りその他不正な手段により支援の決定を受けたとき又は支援の決定後に妊孕性温存治療補助対象者若しくは温存後生殖補助医療補助対象者でないことが判明したときは、支援の決定の全部又は一部を取り消し、支援決定者に対し補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日以後に終了した妊孕性温存治療から適用する。

附則(令和3年4月6日告示第87号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に終了した妊孕性温存治療から適用する。

附則(令和4年3月10日告示第34号)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 改正後の小山町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療について適用する。

附則(令和5年2月14日告示第14号)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の小山町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以降に実施した妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療について適用する。

附則(令和6年4月2日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療について適用する。

附則(令和7年9月3日告示第136号)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日以後に実施した妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療について適用する。ただし、改正後の第9条の規定は、令和7年5月22日から適用する。

2 この告示による改正前の小山町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要綱の様式によりなされた行為は、改正後の小山町若年がん患者妊孕性温存治療支援事業実施要綱の様式によりなされた行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

区分 | 妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |

(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合 | 胚(受精卵)又は未受精卵子を凍結保存する妊孕性温存治療 | 静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業実施要領第1(2)又は(3)の規定により指定される医療機関 |

(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 | 精子を凍結保存する妊孕性温存治療 精巣内精子採取術による精子を凍結保存する妊孕性温存治療 | がん治療の担当医師又は妊孕性温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |

胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織を凍結保存する妊孕性温存治療 | 知事が別に定める医療機関で、かつ、公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する見解(令和4年6月改定)」に準じて治療を行う医療機関 | |

温存後生殖補助医療 |

別表第2(第8条関係)

区分 | 妊孕性温存治療の内容 | 補助上限金額 |

(1) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けている場合の妊孕性温存治療 | 胚(受精卵)凍結保存 | 5万円 |

未受精卵子凍結保存 | 20万円 | |

(2) 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合の妊孕性温存治療 | 精子凍結保存 | 2万5千円 |

精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 35万円 | |

胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存(組織の再移植を含む) | 40万円 | |

(3) 温存後生殖補助医療 | 凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 |

凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円(※1) | |

凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 30万円(※1~4) | |

凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円(※1~4) |

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

※2 人工授精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵は得られないため中止した場合は10万円

※4 卵胞が発育しない又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中に体調不良等により治療中止した場合は対象外