○小山町保育の利用に関する規則

平成27年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第4項までに規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

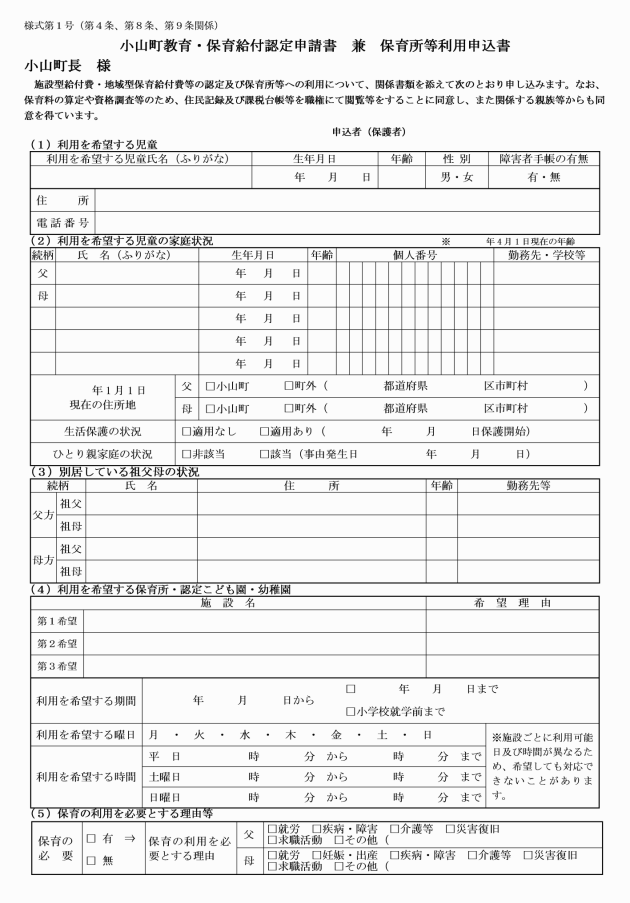

(申込手続)

第3条 法第24条第1項又は第2項の規定による保育所、認定こども園若しくは家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望する保護者は、小山町教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(保育の利用期間)

第6条 保育を利用することができる期間は、町長が必要と認める期間とする。

(1) 申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 保育所等を利用している児童に疾病その他の事故が生じたとき。

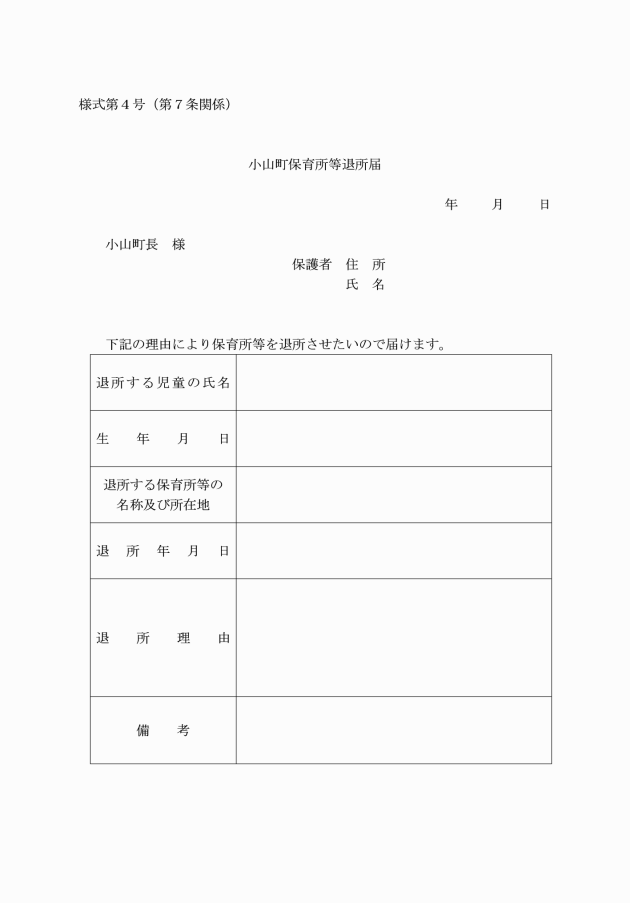

2 保育所等の利用を中止しようとする利用決定保護者は、小山町保育所等退所届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

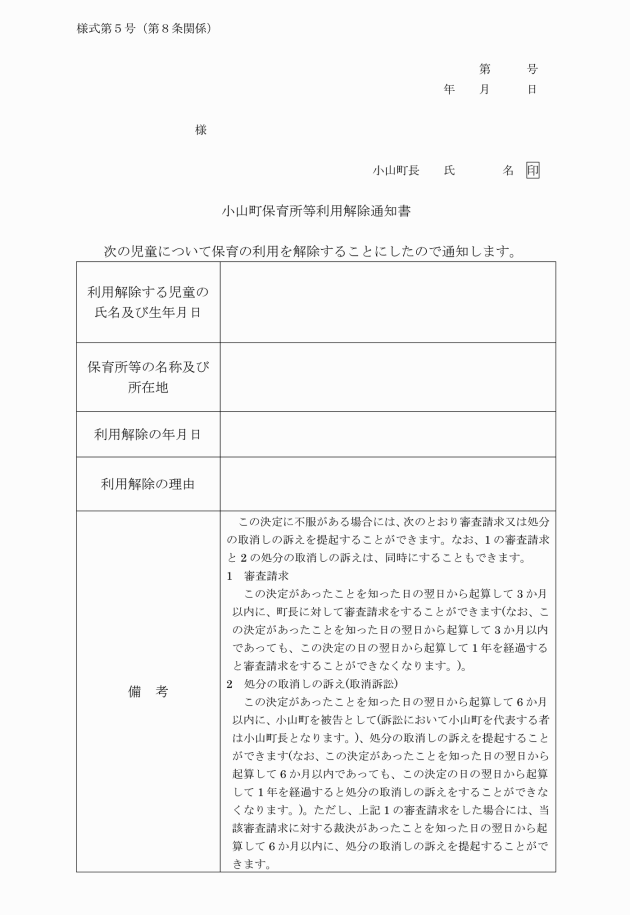

(利用の解除)

第8条 町長は利用決定保護者に係る児童が次の各号のいずれかに該当したときは、当該児童の保育の利用を解除することができる。

(1) 伝染性疾患者であると認めるとき。

(2) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に該当しなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育の利用を不適と認めるとき。

(補則)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月12日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年7月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年2月4日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の小山町保育の利用に関する規則の規定及び様式によりなされた行為は、改正後の小山町保育の利用に関する規則の規定及び様式によりなされた行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

保育の利用指数

事由 | 保育を必要とする理由・状況 | 利用指数 | ||

1 就労 | 居宅外労働又は居宅外自営 | 月20日以上勤務1日8時間以上の勤務を常態 | 20 | |

月20日以上勤務1日6時間以上8時間未満の勤務を常態 | 18 | |||

月20日以上勤務1日4時間以上6時間未満の勤務を常態 | 16 | |||

月16日以上勤務1日8時間以上の勤務を常態 | 18 | |||

月16日以上勤務1日6時間以上8時間未満の勤務を常態 | 16 | |||

月16日以上勤務1日4時間以上6時間未満の勤務を常態 | 14 | |||

居宅内労働 | 月20日以上勤務1日8時間以上の勤務を常態 | 16 | ||

月20日以上勤務1日6時間以上8時間未満の勤務を常態 | 14 | |||

月20日以上勤務1日4時間以上6時間未満の勤務を常態 | 12 | |||

内職 | 月20日以上勤務1日8時間以上の勤務を常態 | 20 | ||

月20日以上勤務1日6時間以上8時間未満の勤務を常態 | 18 | |||

月20日以上勤務1日4時間以上6時間未満の勤務を常態 | 16 | |||

月16日以上勤務1日8時間以上の勤務を常態 | 18 | |||

月16日以上勤務1日6時間以上8時間未満の勤務を常態 | 16 | |||

月16日以上勤務1日4時間以上6時間未満の勤務を常態 | 14 | |||

2 妊娠又は出産 | 出産のため、保育に当たることができない場合 | 20 | ||

3 保護者の疾病又は障害 | 疾病・負傷・心身障害 | 入院1か月以上 | 20 | |

居宅療養 | 寝たきりの状態1か月以上 | 20 | ||

精神性疾患・感染症疾患 | 16 | |||

一般療養(1か月以上安静を要する状態) | 12 | |||

一般療養(週3回以上の通院) | 12 | |||

一般療養(週3回未満の通院) | 6 | |||

心身障害 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、要介護認定3・4・5程度 | 20 | ||

身体障害者手帳3・4級、療育手帳B、要介護認定1・2程度 | 14 | |||

上記以外の障害 | 6 | |||

4 介護 | 親族の介護又は看護 | 月20日以上 1日8時間以上の付添い | 20 | |

月20日以上 1日6時間以上8時間未満の付添い | 18 | |||

月20日以上 1日4時間以上6時間未満の付添い | 16 | |||

月16日以上 1日8時間以上の付添い | 14 | |||

月16日以上 1日6時間以上8時間未満の付添い | 12 | |||

月16日以上 1日4時間以上6時間未満の付添い | 10 | |||

上記以外の付添い | 6 | |||

重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級)、要介護者(要介護認定4・5程度)等の全介助 | 20 | |||

常時観察及び介護(食事、排泄又は入浴の介護(要介護認定1・2・3程度))が必要 | 14 | |||

要支援者等 | 8 | |||

寝たきりの状態である親族の介護 | 20 | |||

5 災害復旧 | 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に欠ける場合 | 20 | ||

6 求職活動 | 求職又は起業の準備のため外出することを常態としている場合 | 0 | ||

7 就学等 | 卒業後就労を目的として、職業訓練校や大学等へ通学する場合、休憩及び通学時間を除き、保育に当たることができない日数及び時間をもとに1就労の細目を準用 | |||

8 虐待又は配偶者からの暴力 | 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合 | (注1) | ||

(注1) 町長が特に保育が必要な状態にあると認める場合については、当該児童及び世帯の状況に応じて判断する。

別表第2(第4条関係)

保育の調整指数

事由 | 調整指数 | |

A | ひとり親世帯 | 20 |

B | 生活保護世帯 | 10 |

C | 生計中心者の失業 | 10 |

D | 児童福祉の観点から特に調整が必要とされる場合(虐待又は配偶者からの暴力のおそれがある場合、子どもが障害を有する場合等) | (注1) |

E | 育児休業明け | 3 |

F | 利用を希望する保育所等を兄弟姉妹が利用中である場合(当該年度末に利用を終了する予定の児童を除く。) | 6 |

G | 新規に2人以上の申請で、同一の保育所等の利用を希望している場合(利用する保育所等の変更の場合を含む。) | 1 |

H | 連携施設が設定されていない小規模保育事業等を当該年度末に利用を終了する予定の児童を除く。 | 10 |

I | 小規模保育事業等の利用を当該年度末に終了する予定の児童のうち、設定されている連携施設を利用しない児童。 | 3 |

J | 父母のいずれかが単身赴任、海外勤務又は長期入院により長期不在の場合 | 2 |

K | 無職等により保育可能な65歳未満の祖父母が、町内又は通勤経路等の近隣市町村に在住している場合 | -4 |

L | 居宅内又は居宅外の自営における協力者の場合 | -1 |

M | 居宅内の自営又は内職の内容が有害若しくは危険な場合 | 1 |

N | 当該世帯に未就学児が3人以上いる場合 | 1 |

O | 利用する保育所等の変更の場合 | -1 |

P | 父母いずれかが町内のこども園に勤務する保育士又は保育教諭で、町長が認める書類を提出した場合(原則として、利用する保育所等の変更の場合を除く。) | 10 |

Q | 父母いずれかが町外の保育所等に勤務する保育士又は保育教諭で、町長が必要と認める書類を提出した場合(原則として、利用する保育所等の変更の場合を除く。) | 1 |

R | その他町長が定める事由 | (注2) |

(注1) 児童福祉の観点から特に調整が必要とされる場合については、当該児童及び世帯の状況に応じて別途判断する。

(注2) その他町長が定める事由については、当該児童及び世帯の状況に応じて判断する。

別表第3(第4条関係)

同一指数時の優先順位

1 | 父又は母が不存在の世帯 | |

2 | 就労状況等 | 利用指数が高い世帯 |

3 | 新規と変更 | 新規での利用と利用する保育所等の変更とが共存している場合、新規での利用 |

4 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が保育所等を利用している児童 |

5 | 多子 | 未入所児が3人以上又は双子の世帯 |

6 | 祖父母 | 保育に協力可能な祖父母のいない者 |

7 | 収入 | 世帯の収入金額が低く、就労が生計費を得るために必要と認められる者 |