○小山町開発行為協議等に関する規則

平成24年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町開発行為等に関する規則(平成24年小山町規則第18号)第10条の規定に基づき開発行為の協議等に関し、関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係法令の略称)

第2条 この規則において、都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)及び小山町開発行為等に関する規則を、それぞれ法、政令、省令及び規則という。

(開発行為の協議の技術的基準)

第3条 開発行為の協議に係る技術的基準に関しては、法、政令及び省令で定めるもののほか、静岡県の定める技術基準の例による。

(市街化調整区域における開発許可制度の運用基準)

第3条の2 市街化調整区域における開発許可制度の運用基準に関しては、法、政令及び省令で定めるもののほか、別に定める。

(開発行為の協議)

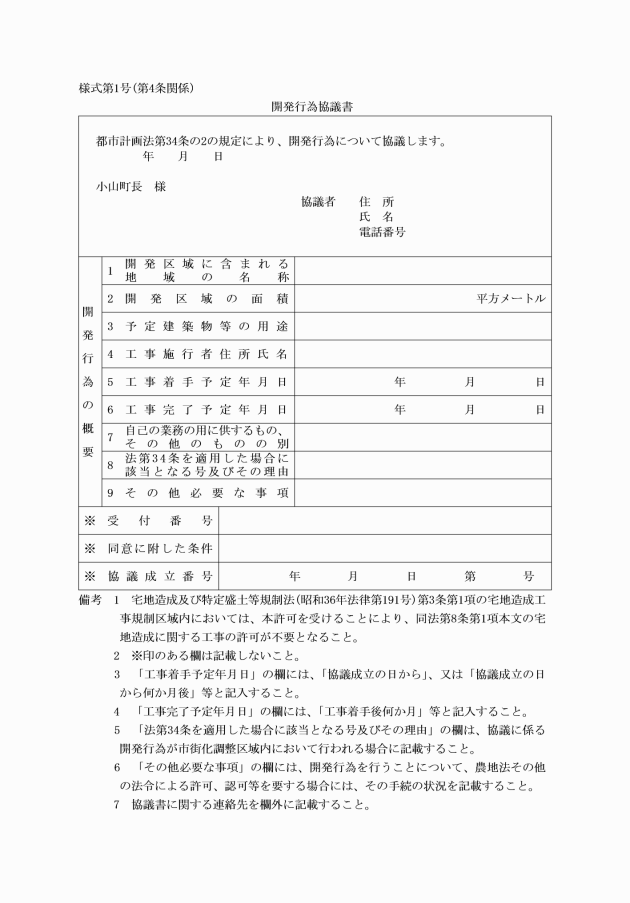

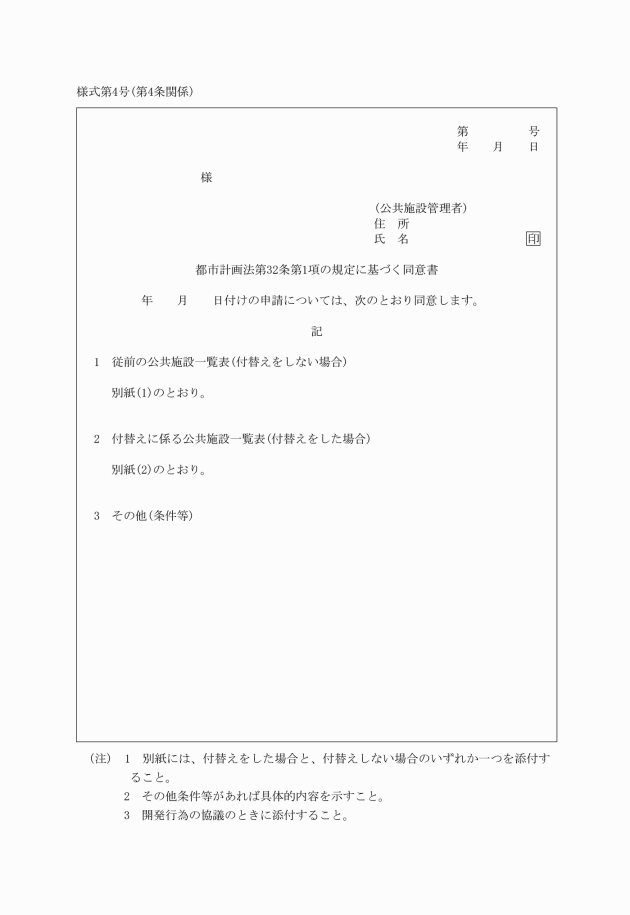

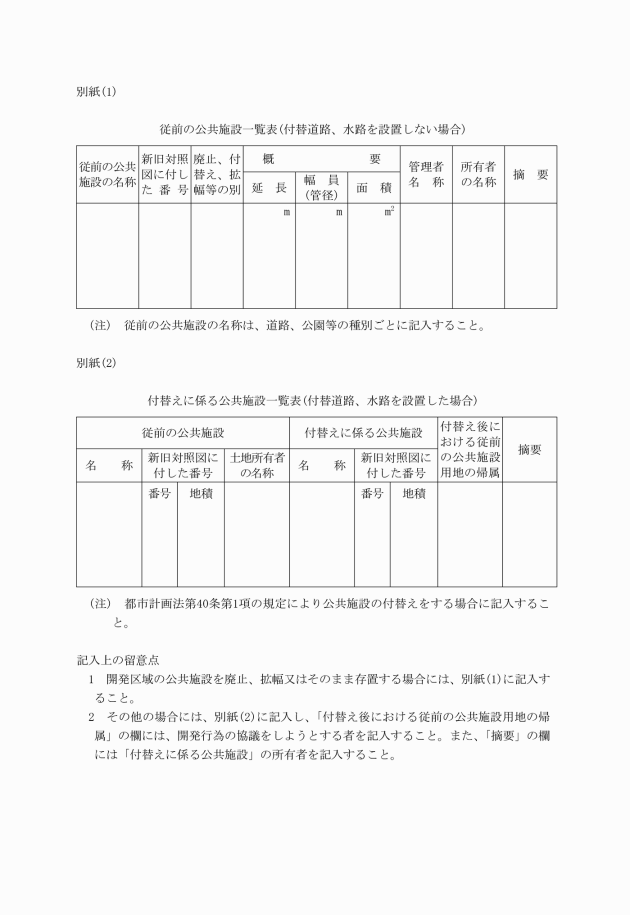

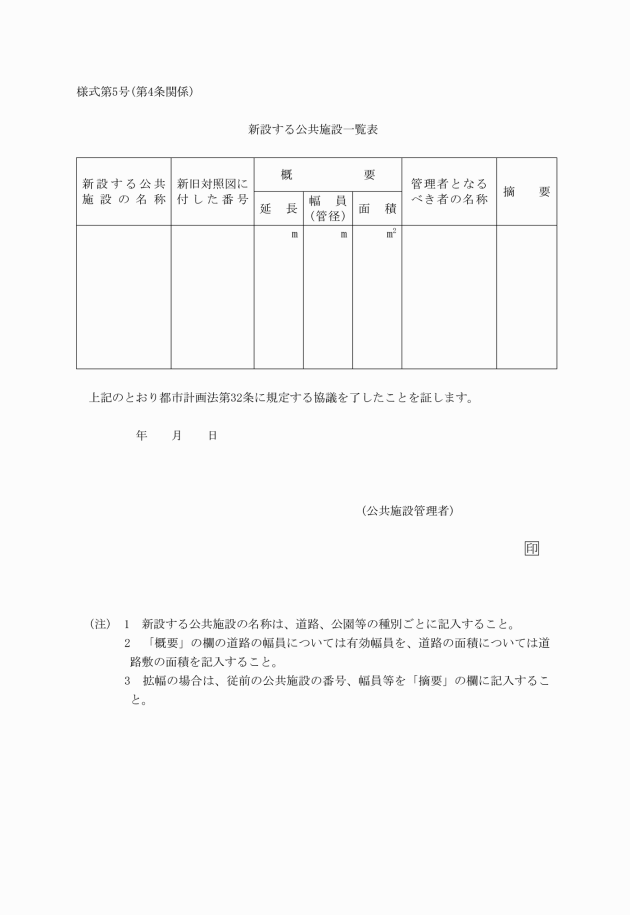

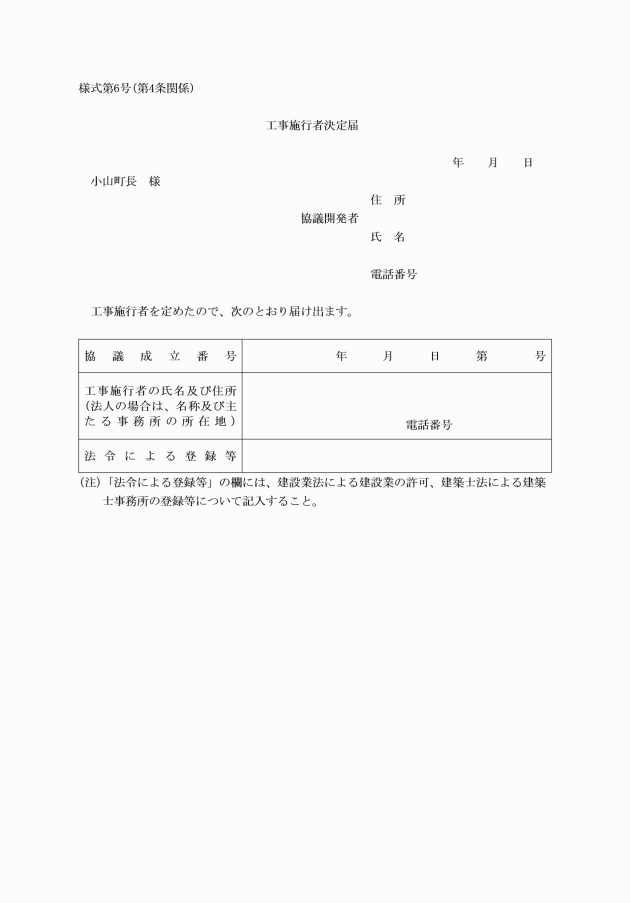

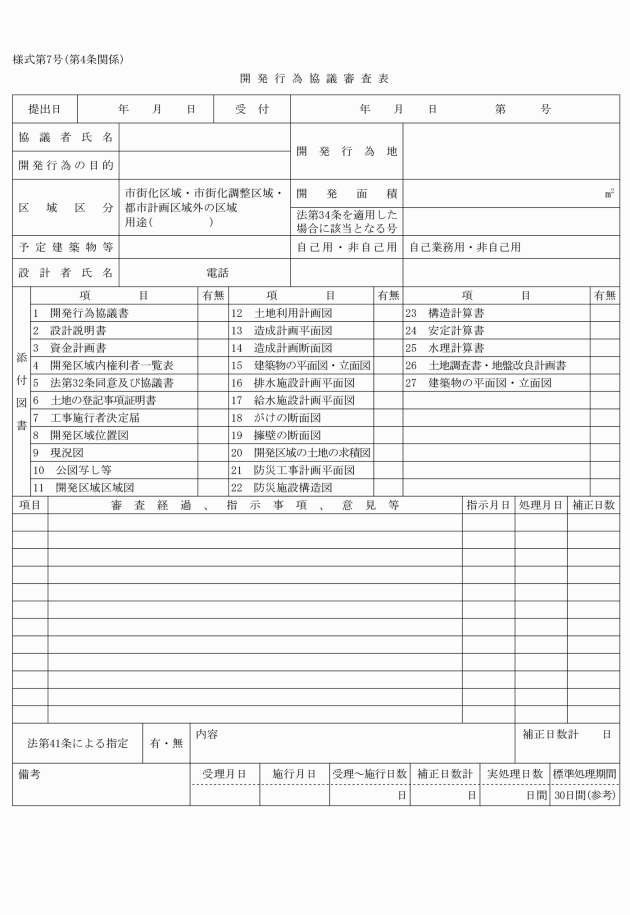

第4条 法第34条の2の規定により開発行為の協議をしようとする国の機関又は都道府県等(以下「協議者」という。)は、開発行為協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

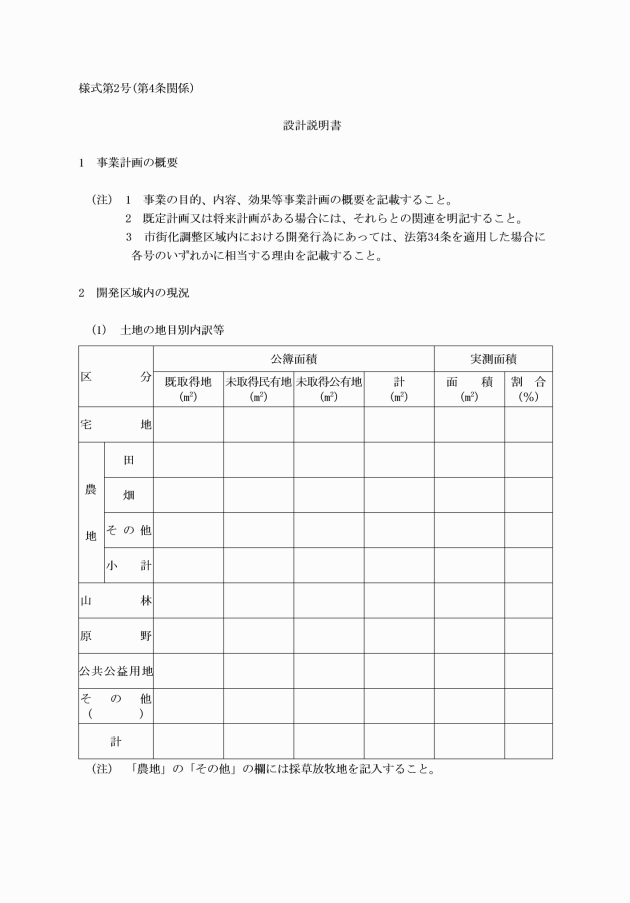

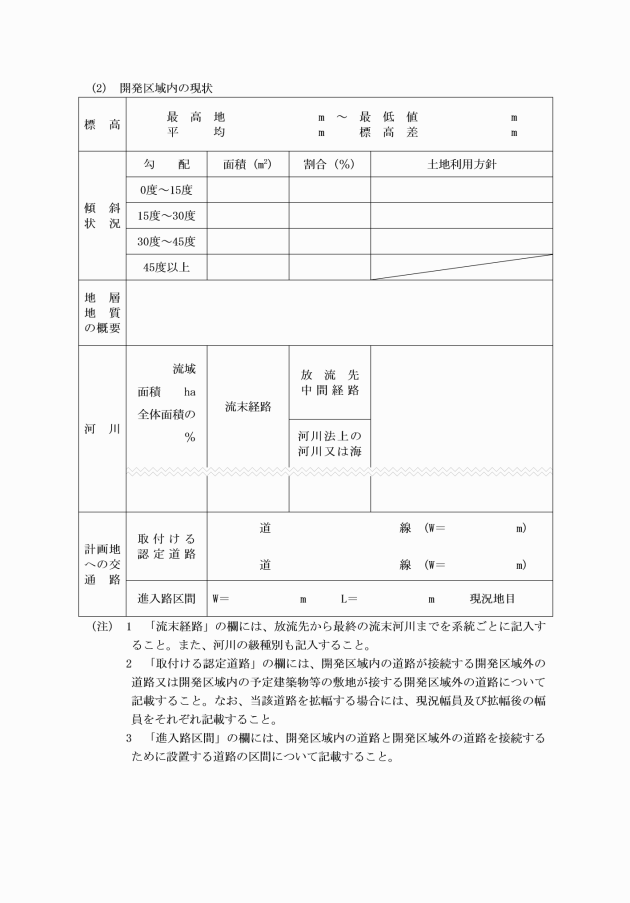

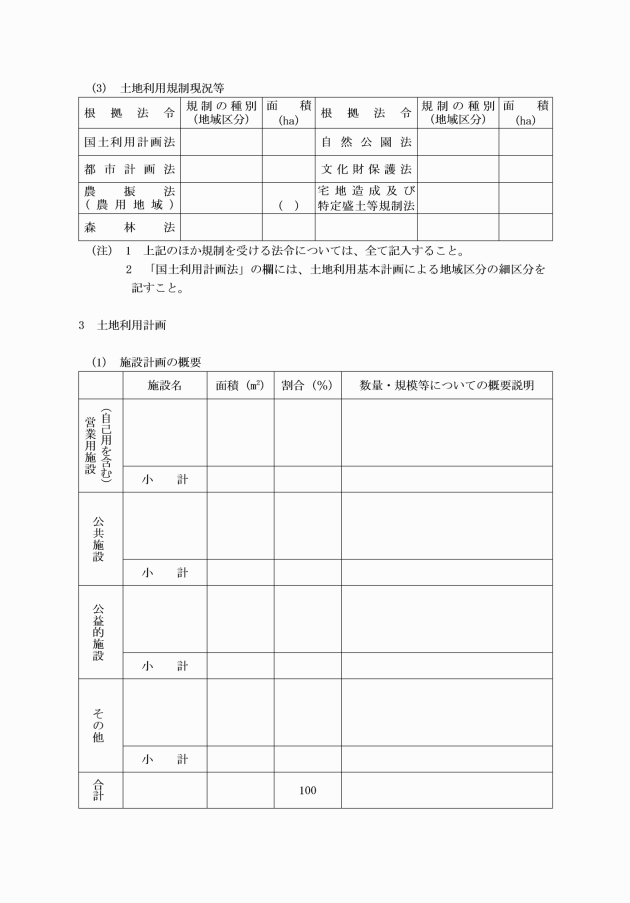

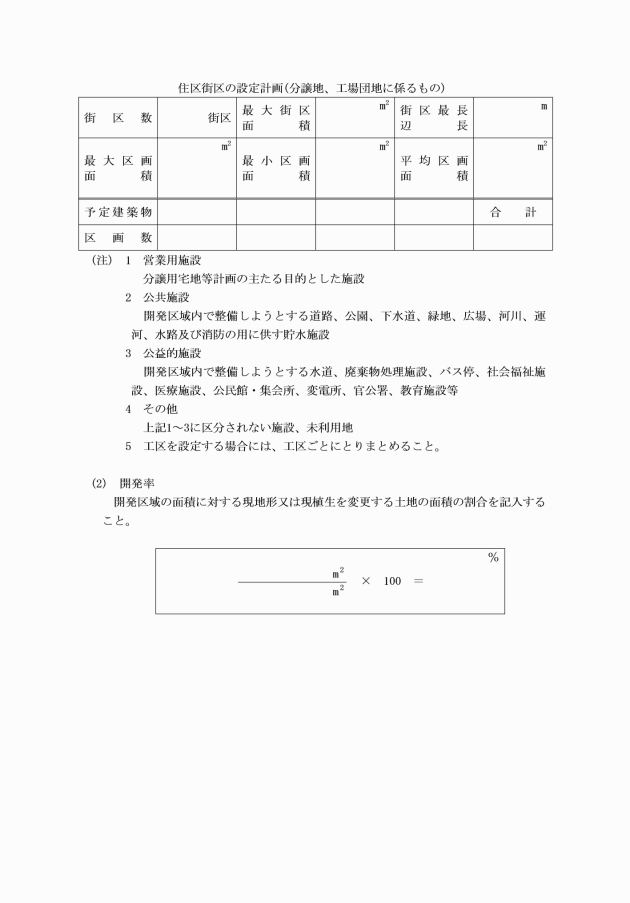

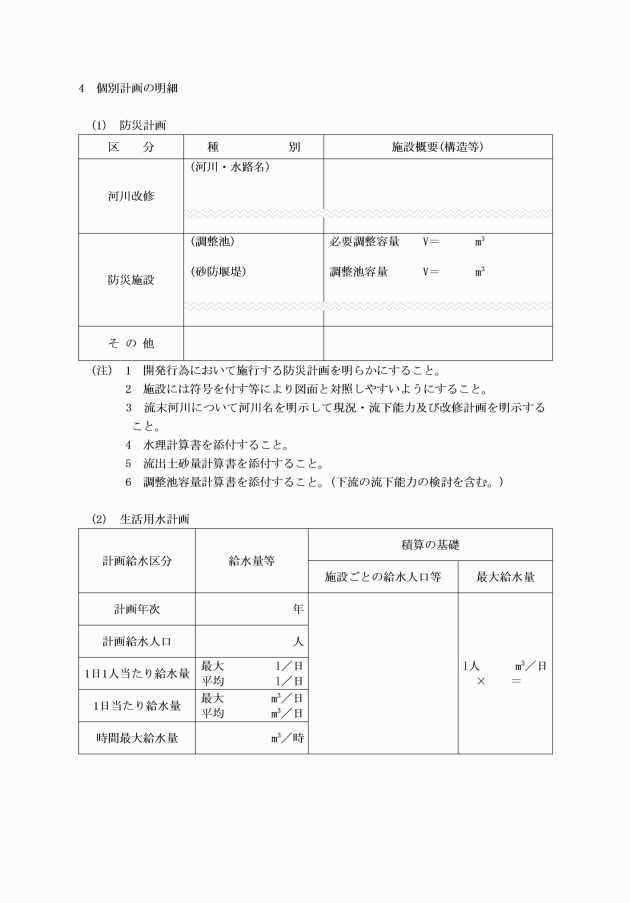

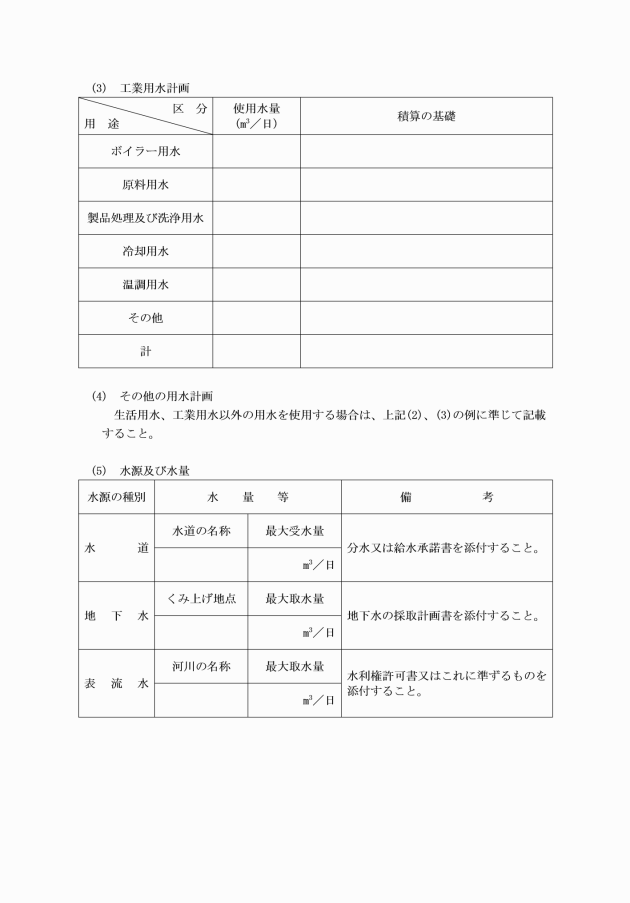

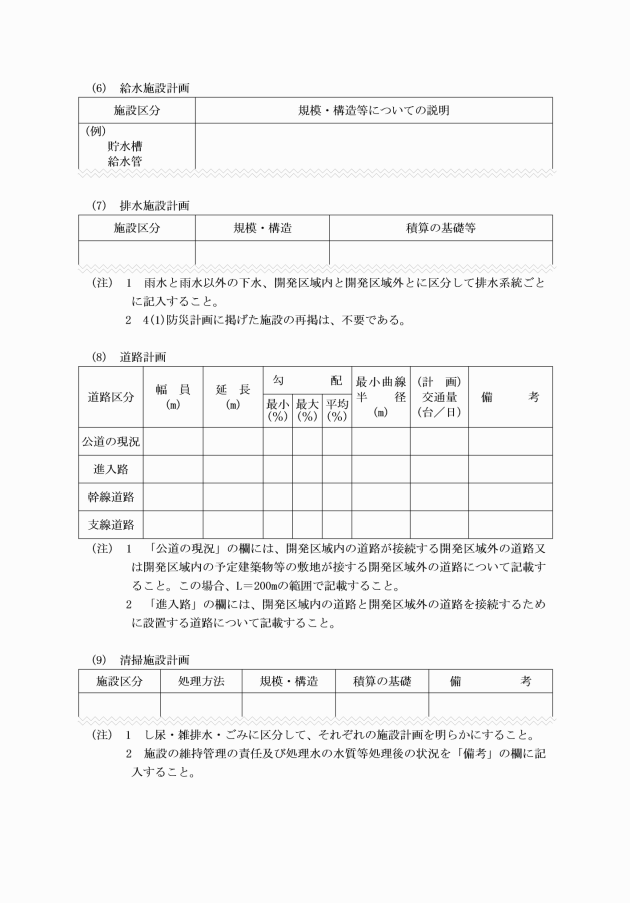

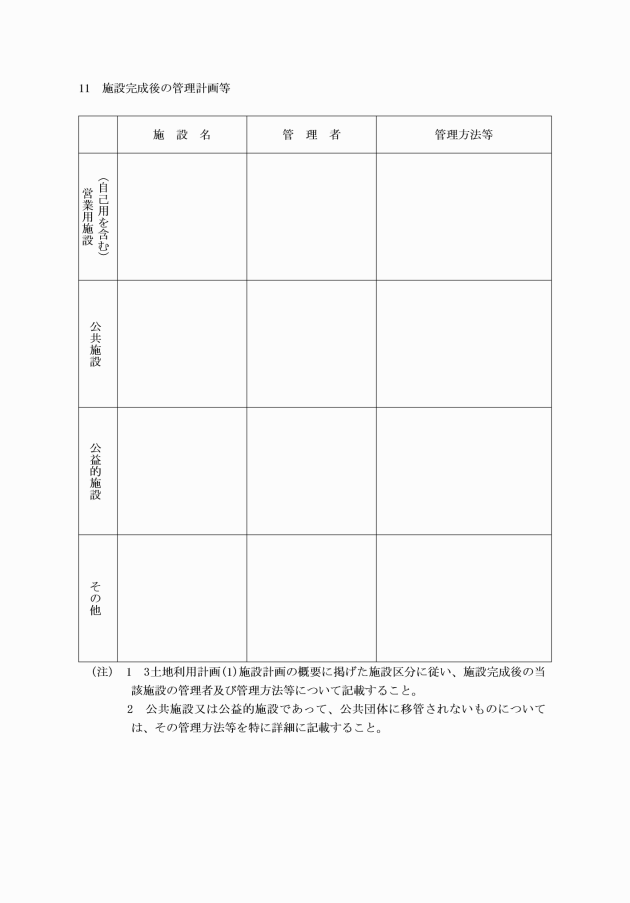

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 資金計画書(自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為を除く。国の機関及び公共団体にあっては、予算書の写しに代えることができる。)

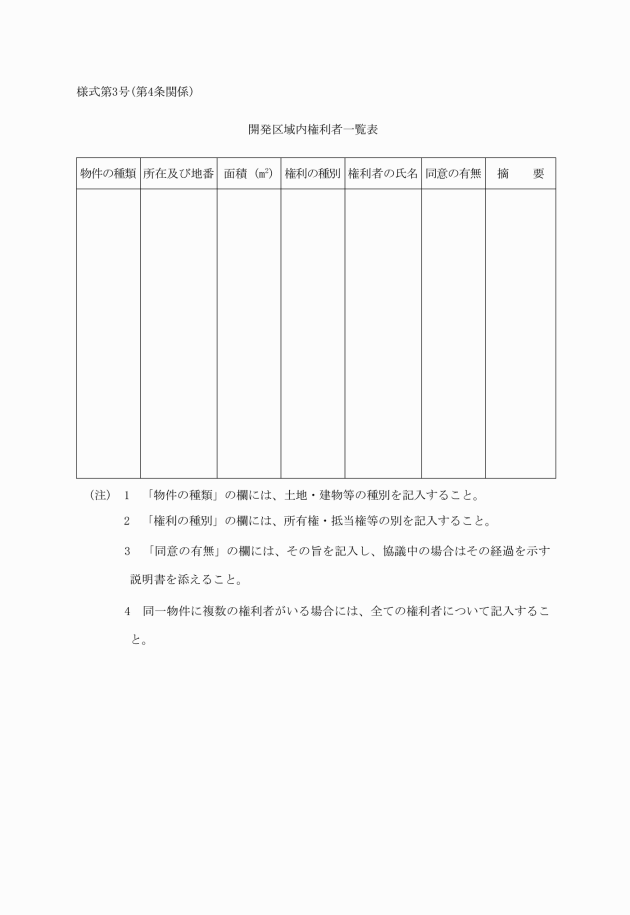

(3) 開発区域内権利者一覧表(様式第3号)

(5) 開発区域に含まれる土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書(以下「登記簿謄本」という。)

(6) 工事施行者決定届(様式第6号)(工事施行者が未定の場合は、工事着手届を提出する際に提出すること。)

(7) 地区計画又は集落地区計画の計画図及び計画書の写し(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)

(8) 開発区域位置図(作成要領は別表第1による。)

(9) 現況図(作成要領は別表第1による。)

(10) 開発区域を明らかにする不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し(以下「公図写し等」という。)(作成要領は別表第1による。)

(11) 開発区域区域図(作成要領は別表第1による。)

(12) 土地利用計画図(作成要領は別表第1による。)

(13) 造成計画平面図(作成要領は別表第1による。)

(14) 造成計画断面図(作成要領は別表第1による。)

(15) 排水施設計画平面図(作成要領は別表第1による。)

(16) 給水施設計画平面図(作成要領は別表第1による。)

(17) 崖の断面図(作成要領は別表第1による。)

(18) 擁壁の断面図(作成要領は別表第1による。)

(19) 開発区域の土地の求積図(作成要領は別表第1による。)

(20) 防災工事計画平面図(作成要領は別表第1による。)

(21) 防災施設構造図(作成要領は別表第1による。)

(22) 構造計算書(作成要領は別表第1による。)

(23) 安定計算書(作成要領は別表第1による。)

(24) 水理計算書(作成要領は別表第1による。)

(25) 土地調査書及び地盤改良計画図書(作成要領は別表第1による。)

(26) 予定建築物の計画平面図及び立面図(作成要領は別表第1による。)

(27) その他町長が必要と認めるもの

2 協議書の審査は、開発行為協議審査表(様式第7号)により行うものとし、特に重要と認められるものについては、関係機関と協議し意見書の提出を求めた上で、その旨審査表に記載しておくものとする。

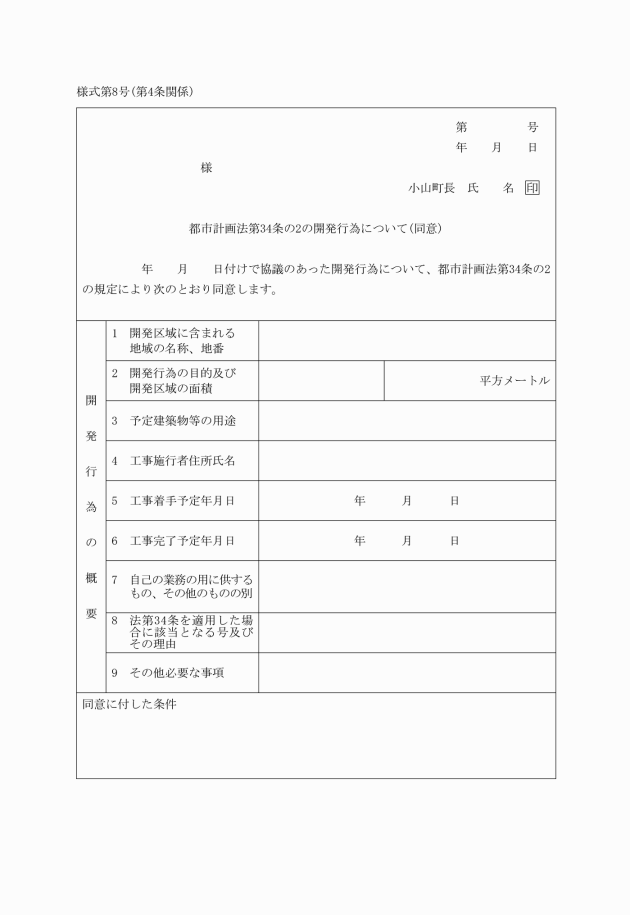

3 町長は、開発行為の協議を成立させるときは、都市計画法第34条の2の開発行為について(様式第8号)により協議済印を押した提出図書とともに、当該協議者に通知するものとする。

4 開発行為の協議を成立させるに際して付す条件は、次に掲げる事項のうち町長が必要と認めるものとする。

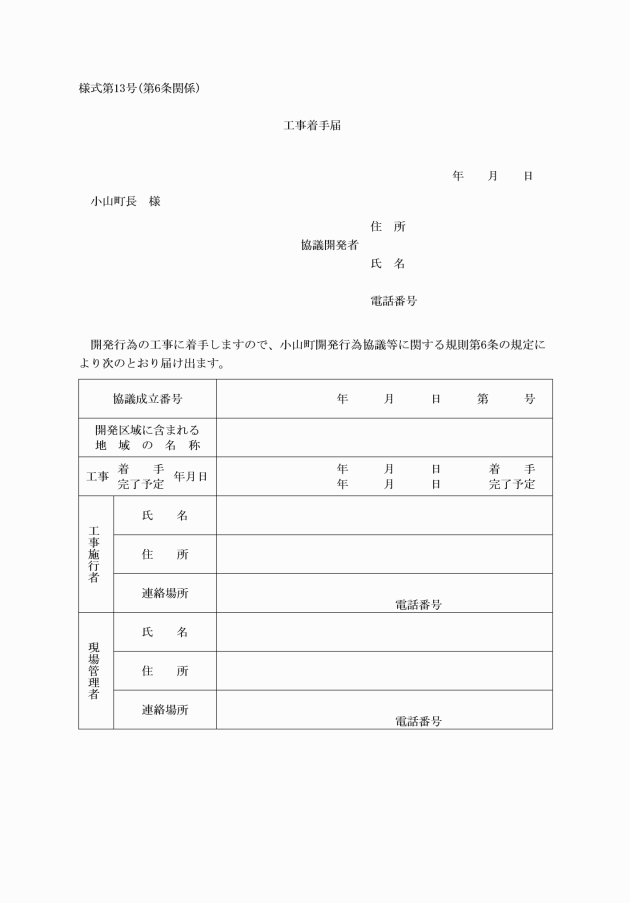

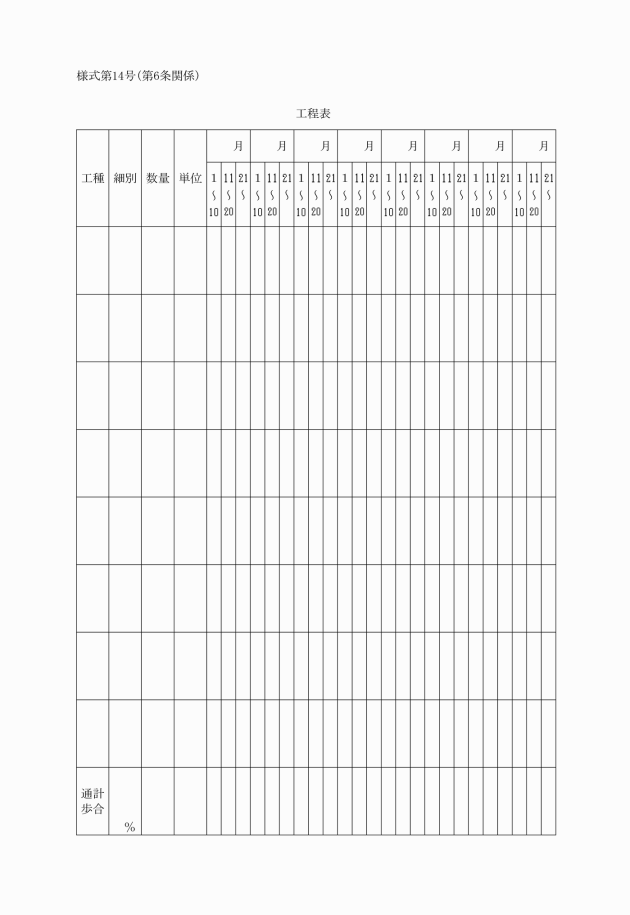

(1) 開発行為の工事着手前に、工事着手届に工事施行者決定届及び工程表を添付して提出すること。

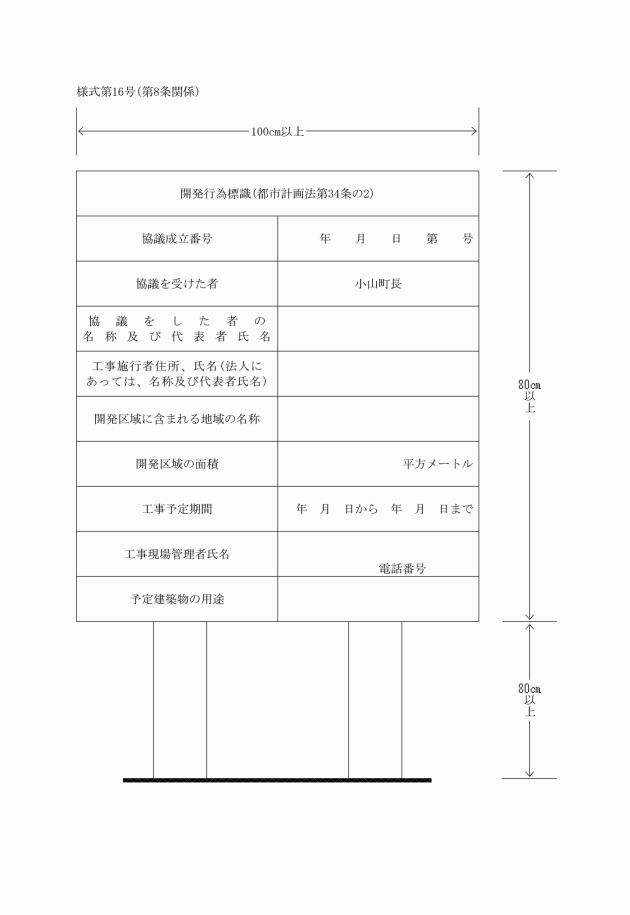

(2) 開発行為標識を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで開発区域内の見やすい場所に掲示すること。

(3) 防災施設に関する工事を先行させ、工事施工中の防災措置を十分行うこと。

(4) 別表第2により写真の整備を行うこと。

(5) 盛土の施工は、政令第28条第4号の規定を遵守すること。

(6) 擁壁は、基礎地盤の支持力等が設計条件を満たすことを確認した上、施工すること。

(7) 切土又は掘削の結果、当該箇所の土質が地質調査等から想定したものと著しく異なる場合は、速やかに対策を講じること。

(8) 開発行為を廃止する場合は、安全上の措置に関する計画の承認を受けた上、安全上の措置を講ずること。また、工事の廃止の届出を行うとともに工事により損なわれた公共施設の機能の回復を図ること。

(9) その他都市計画上必要と認められる事項

(開発行為の変更協議等)

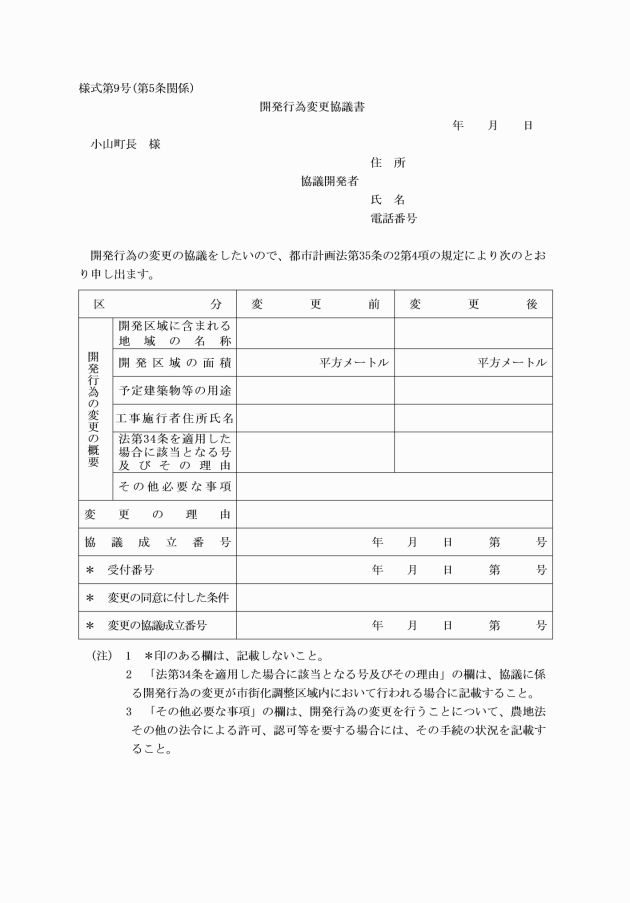

第5条 開発行為の協議が成立した協議者(法第44条又は法第45条の規定により地位の承継があったときは、承継した者。以下「協議開発者」という。)は、当該開発行為に係る事項を変更しようとするときは、開発行為変更協議書(様式第9号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 開発行為に係る事項を変更しようとする理由を記載した書面

(2) 前条第1項に規定する書類及び図書のうち当該変更に係るもの

(3) 変更事項新旧対照表(変更事項について変更前と変更後を対照したもの)

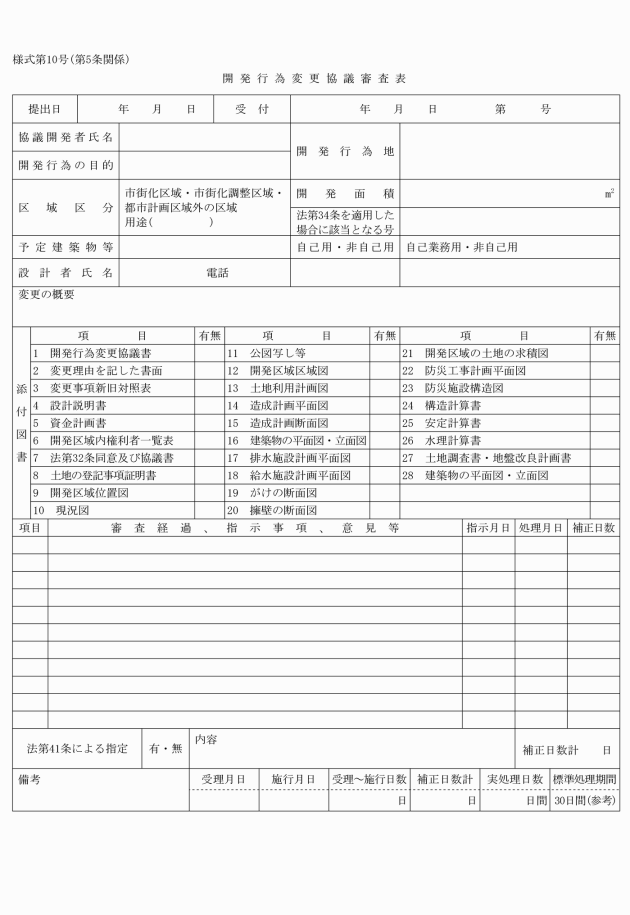

2 協議書の審査は、開発行為変更協議審査表(様式第10号)により行うものとする。

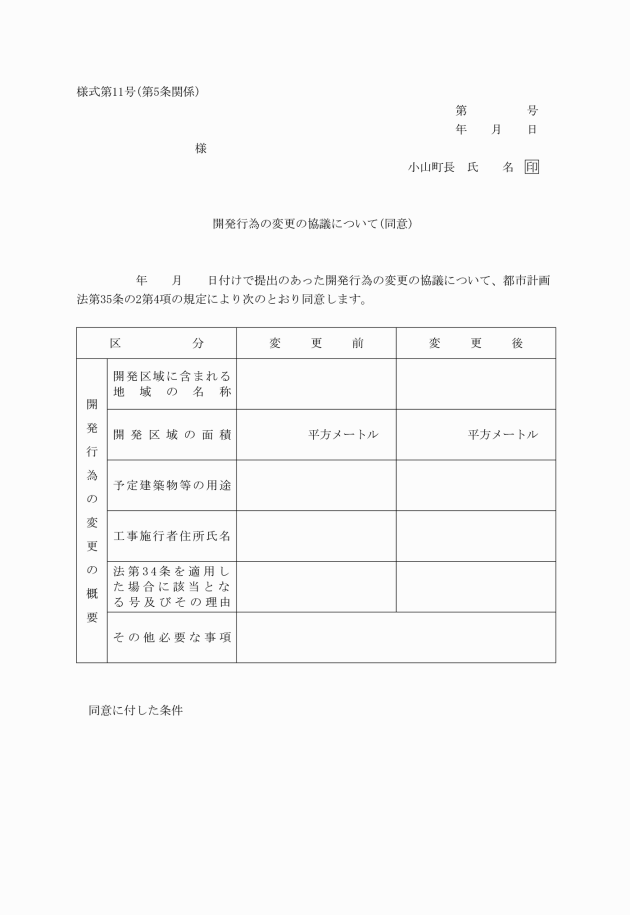

3 町長は、変更協議を成立させるときは、開発行為の変更の協議について(様式第11号)により協議済印を押した提出図書とともに、当該協議開発者に通知するものとする。

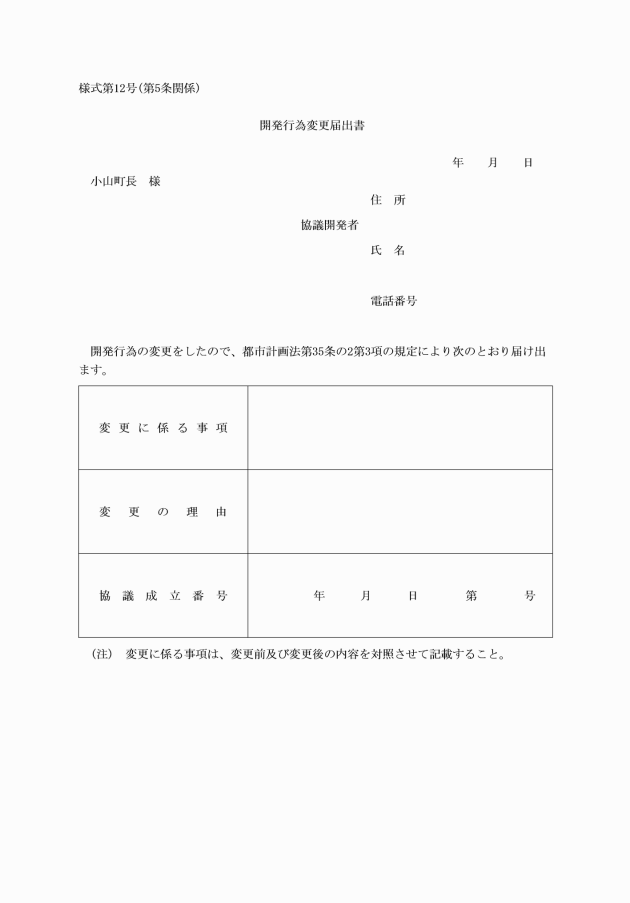

4 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする協議開発者は、開発行為変更届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。

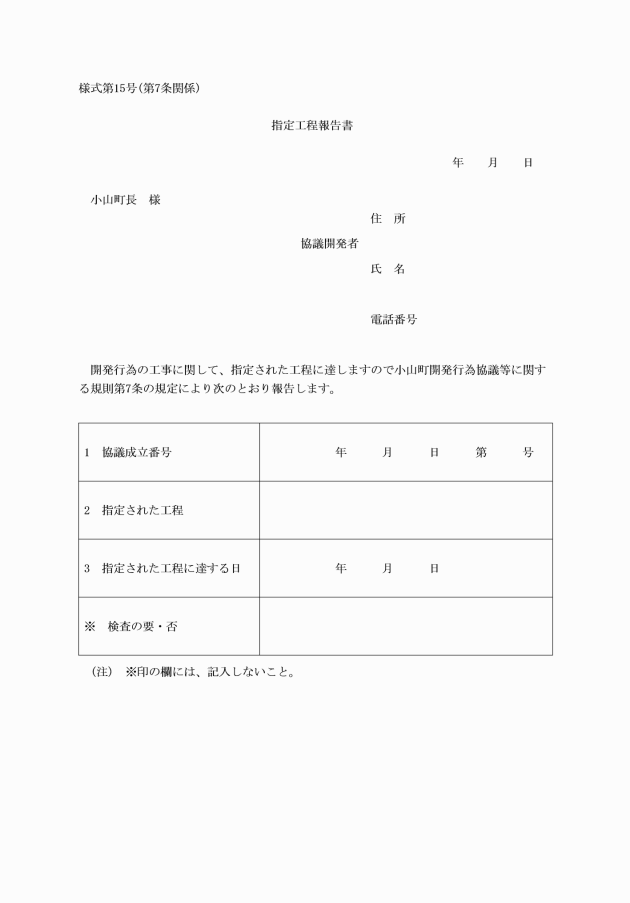

(指定工程報告)

第7条 協議開発者は、当該開発行為に関する工事が、あらかじめ町長の指定した工程に達するときは、指定工程報告書(様式第15号)により町長に報告しなければならない。

(開発行為標識の掲示)

第8条 協議開発者は、開発行為標識(様式第16号)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで開発区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(工事完了の検査)

第9条 協議開発者は、開発行為に関する工事を完了したときは、省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 最終の開発行為の協議成立の通知の写し

(3) 公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。)

(4) 実質工程表

(5) 協議成立に係る造成計画平面図

(6) 防災施設の出来形図(協議成立に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照したもの)

(7) 擁壁の出来形図(協議成立に係る擁壁の断面図に設計値と出来形を対照したもの)

(8) 各区画の確定面積を明示した区画確定測量図(宅地分譲に限る。)

(9) 工事の施工状況が確認できる写真(作成要領は別表第2による。)

(10) 品質管理表(作成要領は別表第3による。)

(11) その他町長が必要と認めるもの

2 法第36条第2項の規定による検査等は、次により行うものとする。

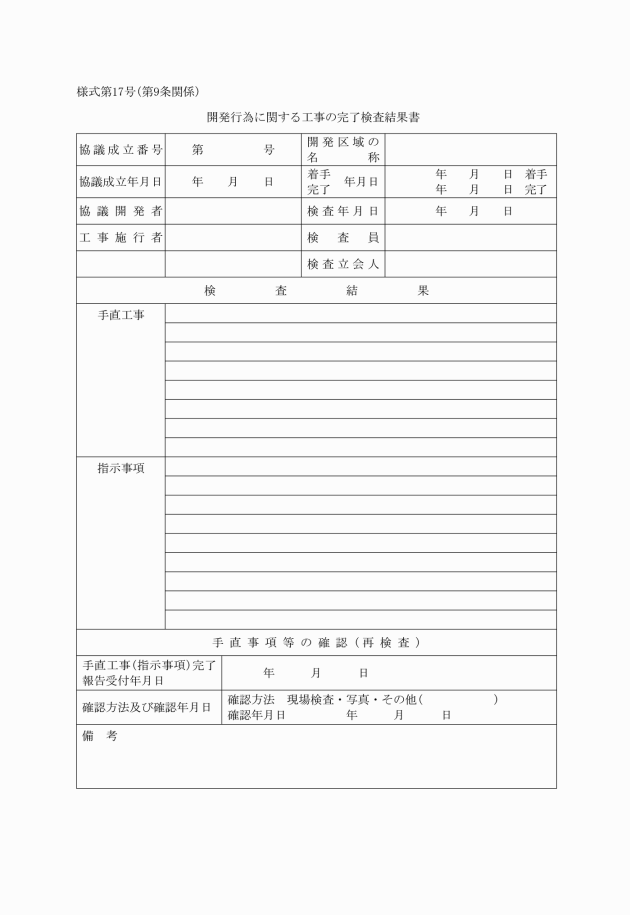

(1) 完了検査は、書類審査と関係機関及び協議関係者の立会いの上で、別に定める検査要領による現場検査を行うものとし、完了検査の結果を開発行為に関する工事の完了検査結果書(様式第17号)にとりまとめておくものとする。

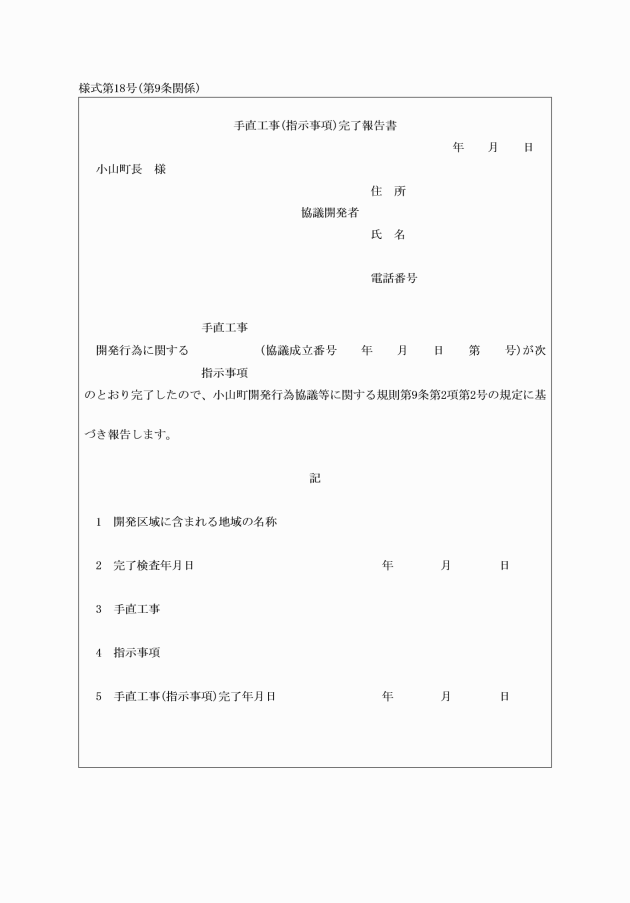

(2) 完了検査の結果、手直工事等の指示を受けた協議開発者は、指示に係る工事等を完了させ、手直工事(指示事項)完了報告書(様式第18号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出するものとする。

ア 手直工事箇所の位置図(造成計画平面図を利用すること。)

イ 手直工事前及び手直工事完了後の写真

(3) 手直工事については、再検査を行うものとする。ただし、写真で手直しの内容が確認できる場合は、現場検査を省略できるものとする。

(4) 町長は、検査又は再検査の結果、開発行為に関する工事又は公共施設に関する工事が、当該開発行為の協議成立の内容に適合していると認めたときは、協議開発者に省令第30条に規定する開発行為に関する工事の検査済証又は公共施設に関する工事の検査済証を交付しなければならない。この場合において、検査済証の交付前に、公共施設の管理者となるべき者の検査状況及び公共施設の敷地の帰属手続の状況を確認するなど、的確に町等への財産帰属がなされるよう留意するものとする。

(工事完了公告)

第10条 省令第31条に規定する工事完了公告は、町が設置する掲示場に掲示して行い、協議開発者に公告の写しを1部交付するものとする。

(建築等の制限解除の基準)

第11条 法第37条第1号の規定に基づく建築等の制限の解除(以下「制限解除」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当し、安全上支障がなく、かつ、開発行為の協議成立の内容どおり行われる見通しのある場合に行うものとする。

(1) 住宅地造成等で、官公署、汚水処理場その他の公益的施設を先行的に建築するもの

(2) 開発行為に関する工事と建築等の工事が重複し、建築等の工事に着手しないと開発行為に関する工事が完了しないもの

(3) 開発行為に関する工事の完了前に建築等に着手しないと、工事に著しい手戻りを生ずるもの

(4) その他町長が特に必要があると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、公共施設に関する工事が完了していないものについては、制限解除を行わないものとする。ただし、施工上等の理由によりやむを得ないもので、工事の進捗状況等により確実に完了すると認められるものは、この限りでない。

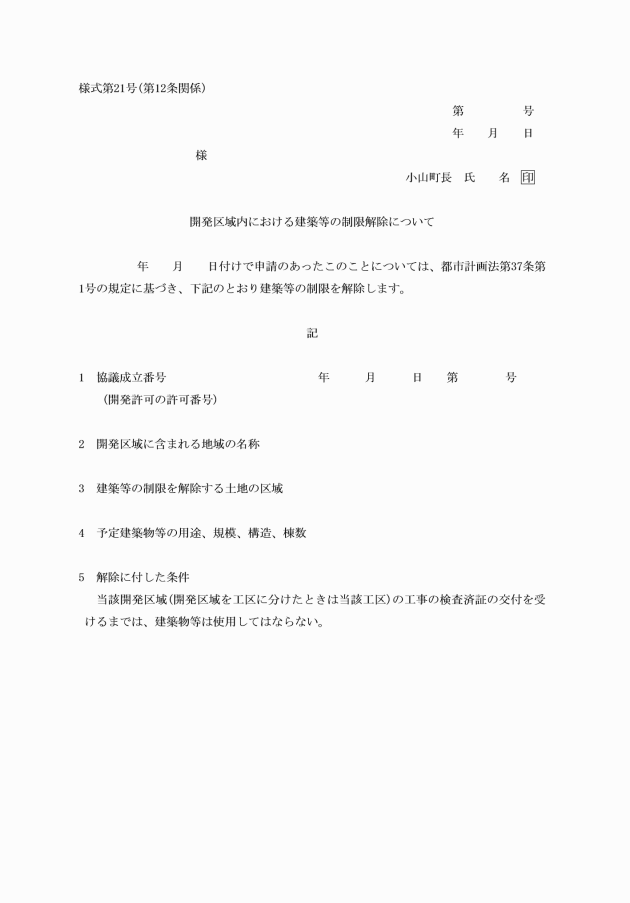

(建築等の制限解除)

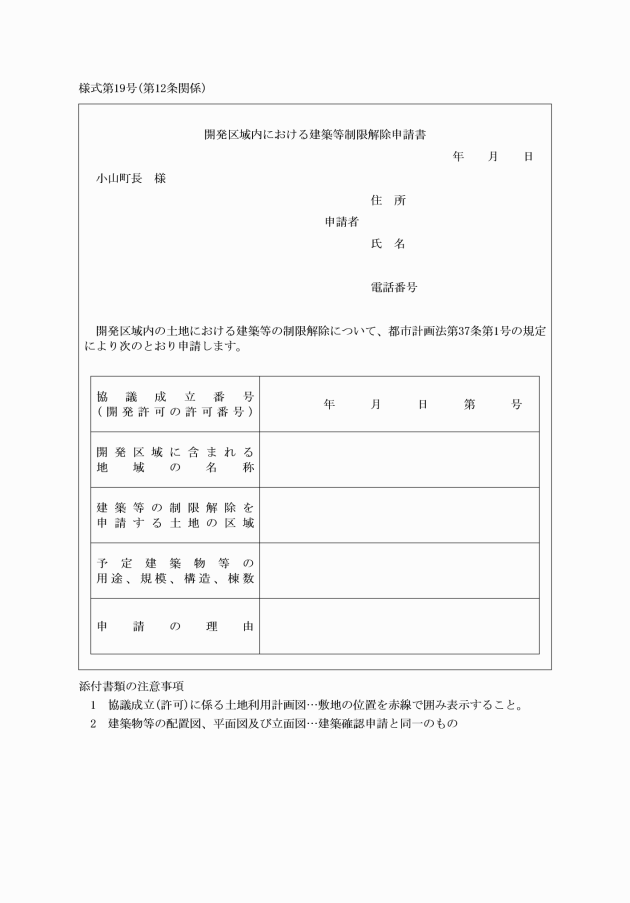

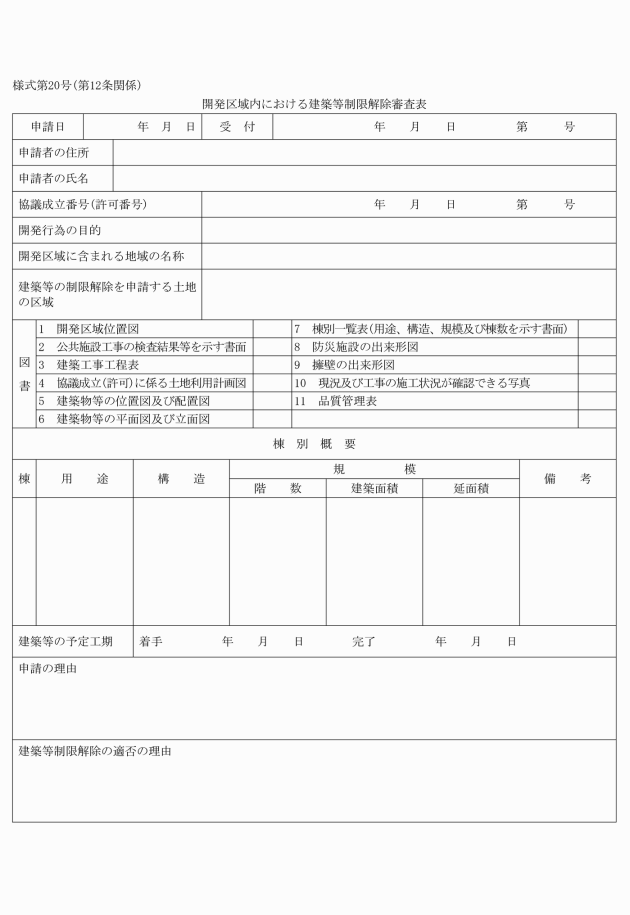

第12条 制限解除を受けようとする国の機関又は都道府県等は、開発区域内における建築等制限解除申請書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。)

(3) 建築工事工程表

(4) 協議成立(許可)に係る土地利用計画図

(5) 建築物等の位置図及び配置図(縮尺1/500以上)

(6) 建築物等の平面図及び立面図

(7) 建築物等の用途、規模(建築面積、延べ面積及び階数)、構造及び棟数を示す書面

(8) 防災施設の出来形図(協議成立に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照したもの)

(9) 擁壁の出来形図(協議成立に係る擁壁の断面図に設計値と出来形を対照したもの)

(10) 現況及び工事の施工状況が確認できる写真(作成要領は別表第2による。)

(11) 品質管理表

(12) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、開発区域内における建築等の制限解除を行うときは、開発区域内における建築等の制限解除について(様式第21号)により制限解除印を押した申請図書とともに、当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。

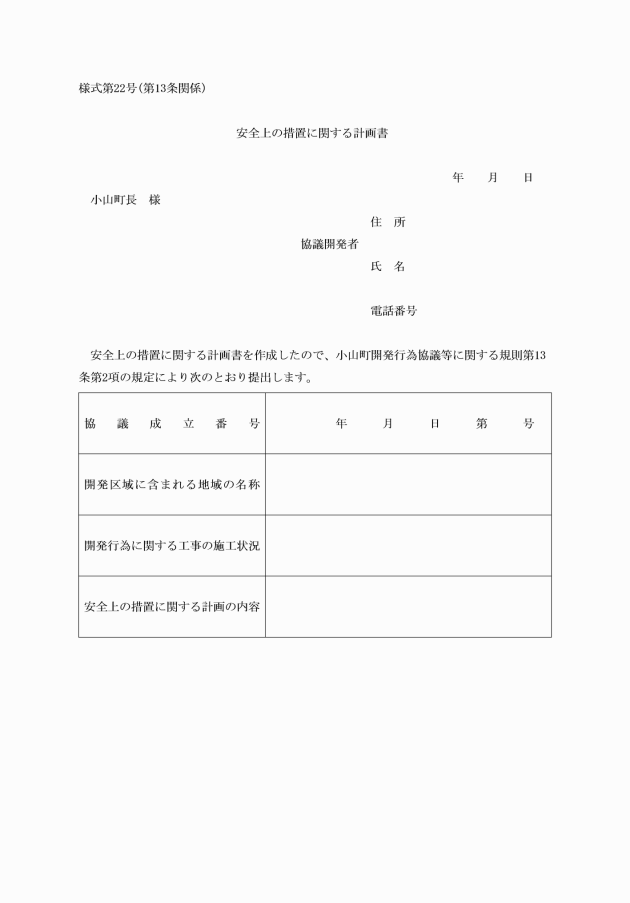

(工事廃止に伴う措置)

第13条 協議開発者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、廃止に伴い必要となる安全上の措置(次項において単に「安全上の措置」という。)を講じなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 開発行為に関する工事の施工状況を示す図面(工事に着手した場合に限る。)

(3) 安全上の措置に関する計画の内容を示す図面(工事に着手した場合に限る。)

(4) 現況写真

3 町長は、安全上の措置に関する計画を承認するときは、承認印を押した計画図書を当該協議開発者に送付するものとする。

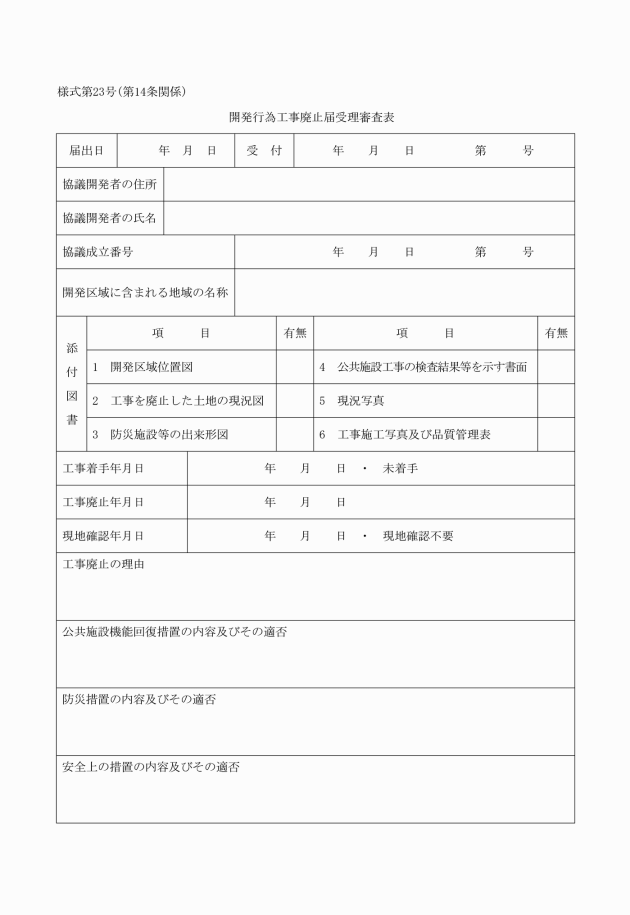

(工事廃止の届出)

第14条 協議開発者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 工事を廃止した土地の現況図(縮尺1/1,000以上(開発区域の面積が20ヘクタール以上のものにあっては、縮尺1/2,500以上)とし、工事に着手した場合にあっては、工事に着手した土地の範囲を明示すること。)

(3) 承認を受けた安全上の措置に関する計画書に基づく防災施設等の出来形図(承認を受けた防災施設構造図等に設計値と出来形を対照したもの)(工事に着手した場合に限る。)

(4) 公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。)

(5) 現況写真

(6) 工事の施工状況が確認できる写真(工事に着手した場合に限る。)

(7) 品質管理表(工事に着手した場合に限る。)

(8) その他町長が必要と認めるもの

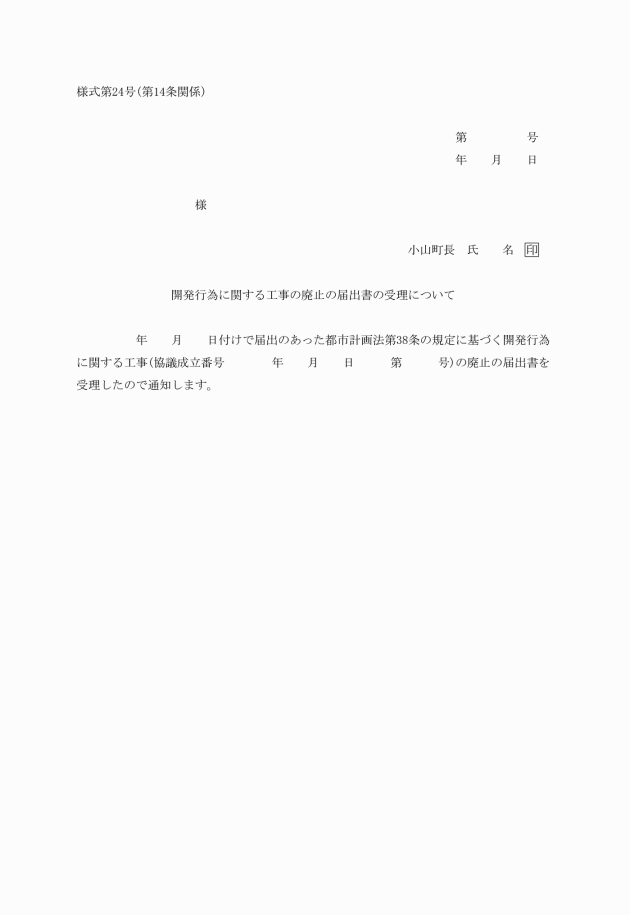

3 町長は、届出書を受理したときは、開発行為に関する工事の廃止の届出書の受理について(様式第24号)により当該協議開発者に通知するものとする。

(建ぺい率等の指定)

第15条 法第41条第1項の制限は、静岡県の関係部署に協議の上、定めるものとする。

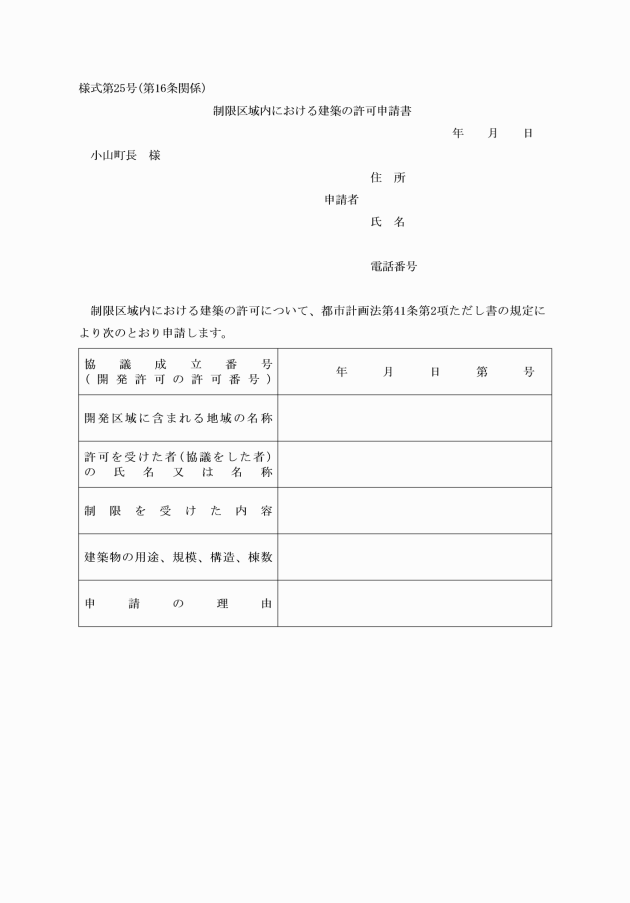

(制限区域内における建築の許可)

第16条 法第41条第2項ただし書の規定により制限が定められた土地の区域内(以下「制限区域内」という。)における建築の許可を受けようとする国の機関又は都道府県等は、制限区域内における建築の許可申請書(様式第25号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 協議成立(許可)に係る土地利用計画図

(3) 建築物の位置図及び配置図(縮尺1/500以上)

(4) 建築物の平面図及び立面図

(5) 建築物の用途、規模(建築面積、延べ面積及び階数)、構造及び棟数を示す書面

(6) 現況写真

(7) その他町長が必要と認めるもの

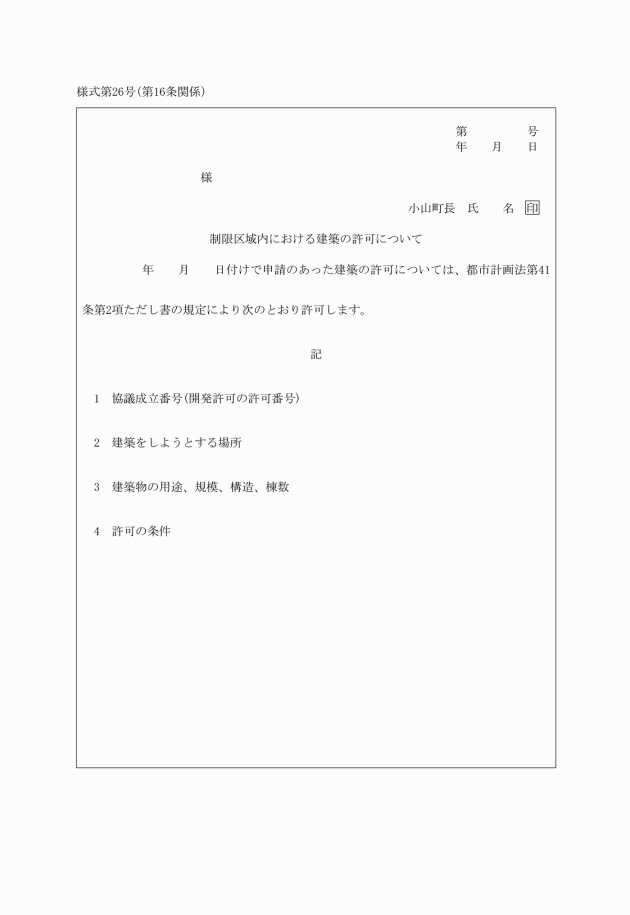

2 町長は、制限区域内における建築の許可を行うときは、制限区域内における建築の許可について(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

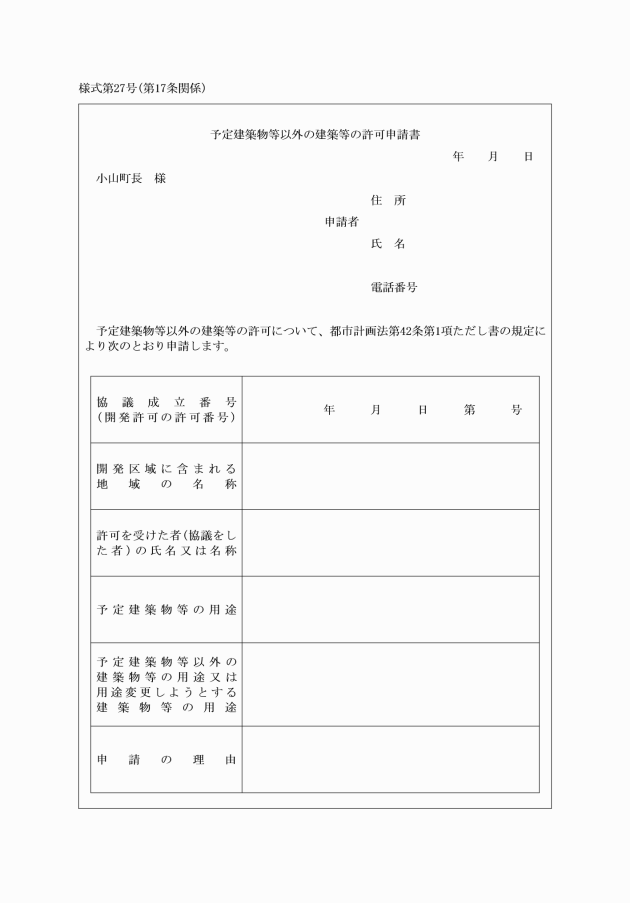

(予定建築物等以外の建築等の許可)

第17条 法第42条第1項ただし書の規定により予定建築物等以外の建築等の許可を受けようとする国の機関又は都道府県等は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第27号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 法第29条第1項第2号若しくは第3号若しくは法第43条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号に該当する理由を示す書面又は法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面(市街化調整区域内に限る。)

(3) 協議成立(許可)に係る土地利用計画図

(4) 建築物等の位置図及び配置図(縮尺1/500以上)

(5) 建築物等の平面図及び立面図

(6) 建築物等の用途、規模(建築面積、延べ面積及び階数)、構造及び棟数を示す書面

(7) 現況写真

(8) その他町長が必要と認めるもの

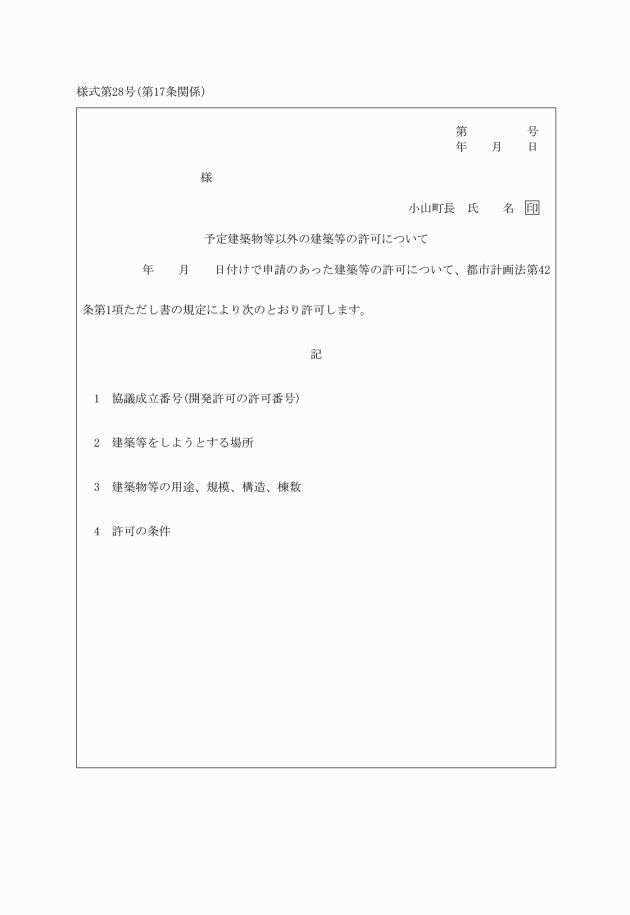

2 町長は、予定建築物等以外の建築等の許可を行うときは、予定建築物等以外の建築等の許可について(様式第28号)により当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。

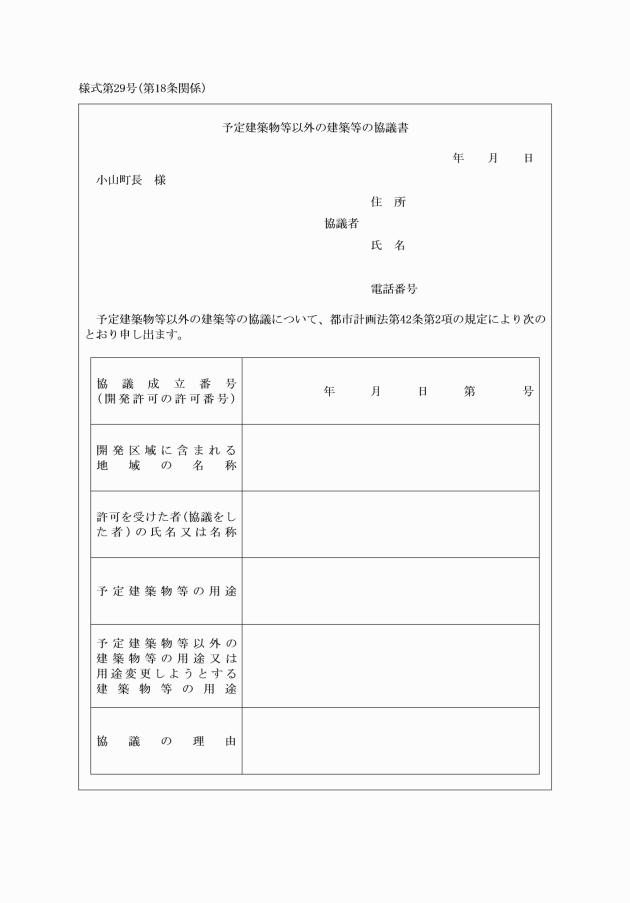

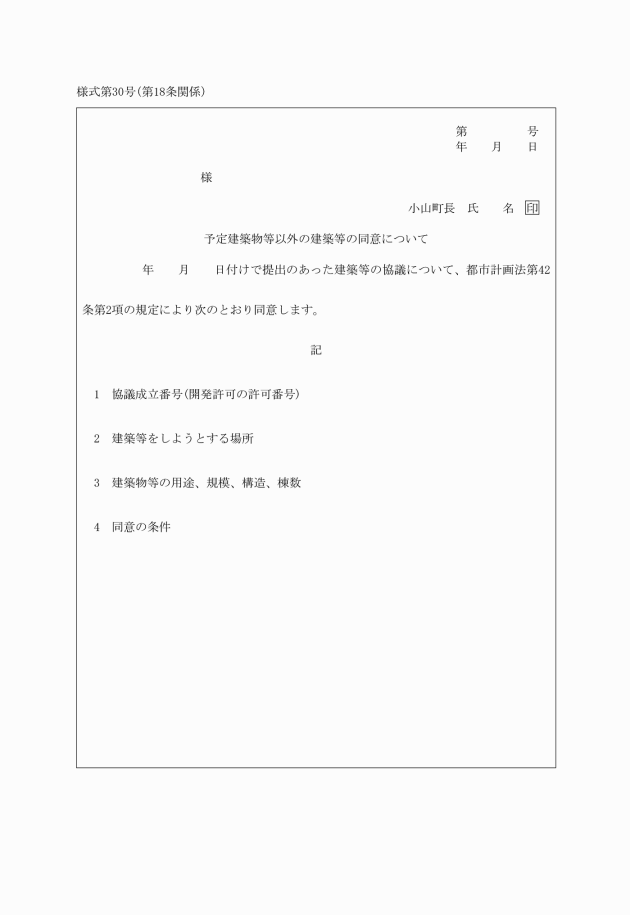

2 町長は、予定建築物等以外の建築等の協議を成立させるときは、予定建築物等以外の建築等の同意について(様式第30号)により当該国の機関に通知するものとする。

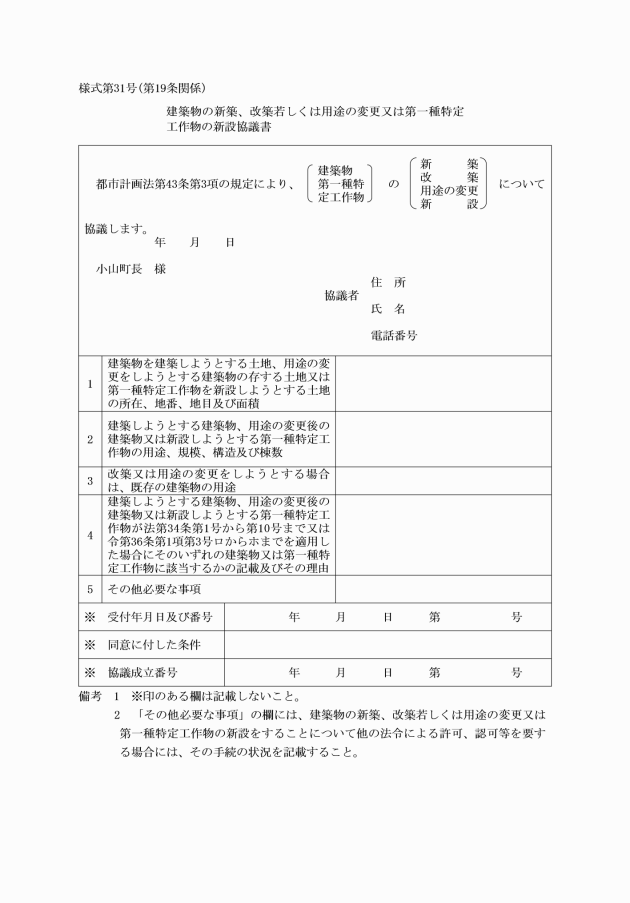

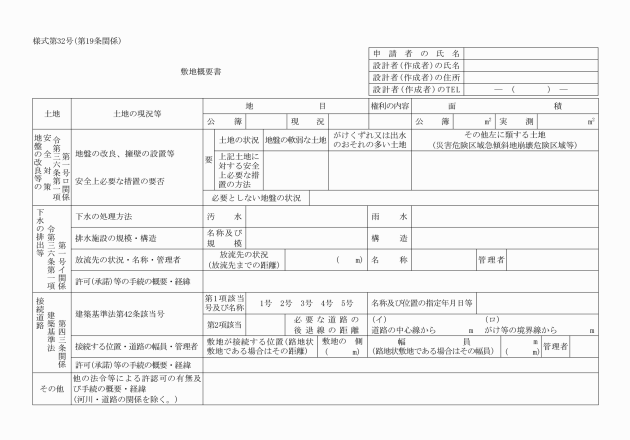

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の協議)

第19条 法第43条第3項の規定により建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の協議をしようとする国の機関又は都道府県等は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書(様式第31号)に次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 政令第36条第1項第3号を適用した場合に同号に規定された事項に相当する理由を示す書面(作成要領は別表第4による。)

(2) 敷地概要書(様式第32号)

(3) 位置図(作成要領は別表第4による。)

(4) 敷地現況図(作成要領は別表第4による。)

(5) 公図写し等(作成要領は別表第4による。)

(6) 配置図(作成要領は別表第4による。)

(7) 横断図(作成要領は別表第4による。)

(8) 敷地求積図(作成要領は別表第4による。)

(9) 建築物等の平面図(作成要領は別表第4による。)

(10) 建築物等の立面図(作成要領は別表第4による。)

(11) 土地の登記簿謄本(作成要領は別表第4による。)

(12) 土地の使用承諾の状況を記載した書面(作成要領は別表第4による。)

(13) 現況写真(作成要領は別表第4による。)

(14) その他町長が必要と認めるもの

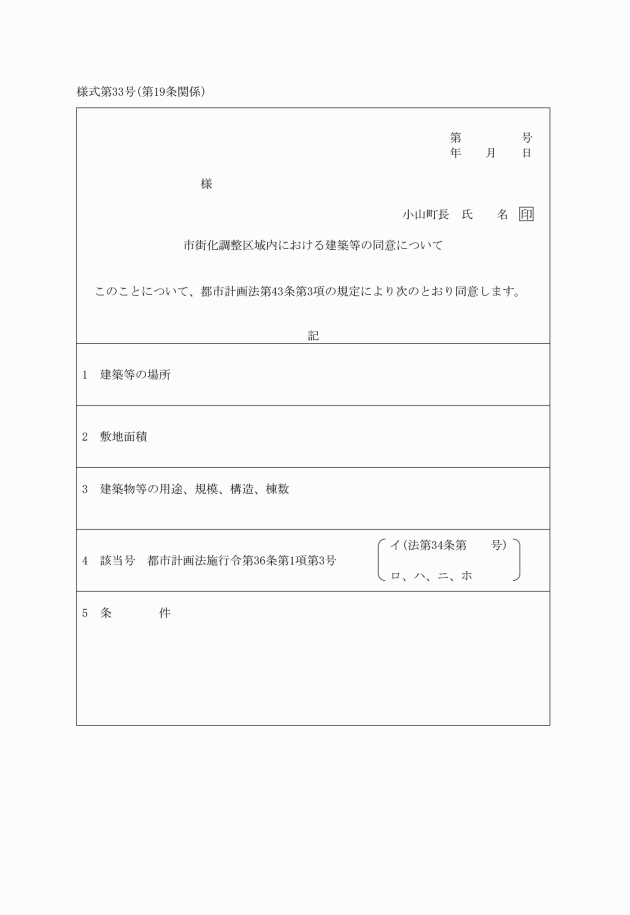

2 町長は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の協議を成立させるときは、市街化調整区域内における建築等の同意について(様式第33号)により当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。

(地位の承継届)

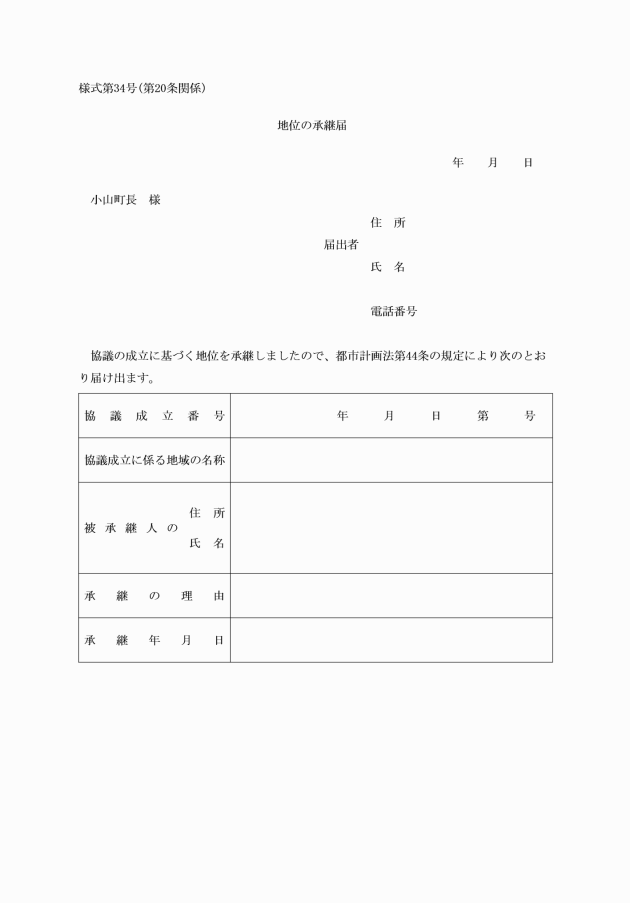

第20条 法第44条の規定により協議が成立した開発行為の地位を承継した者は、遅滞なく地位の承継届(様式第34号)に地位の承継をしたことを証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

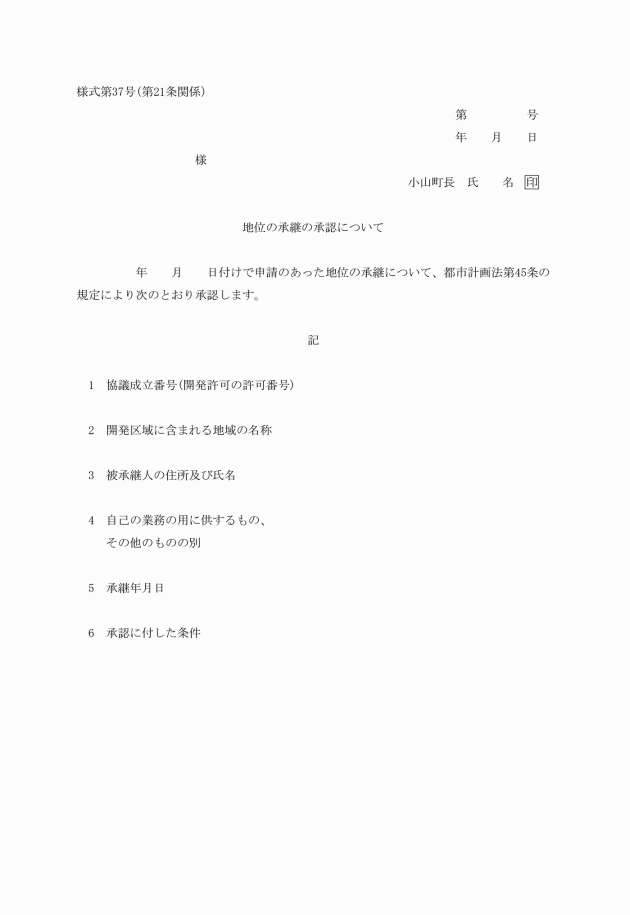

(地位の承継の承認)

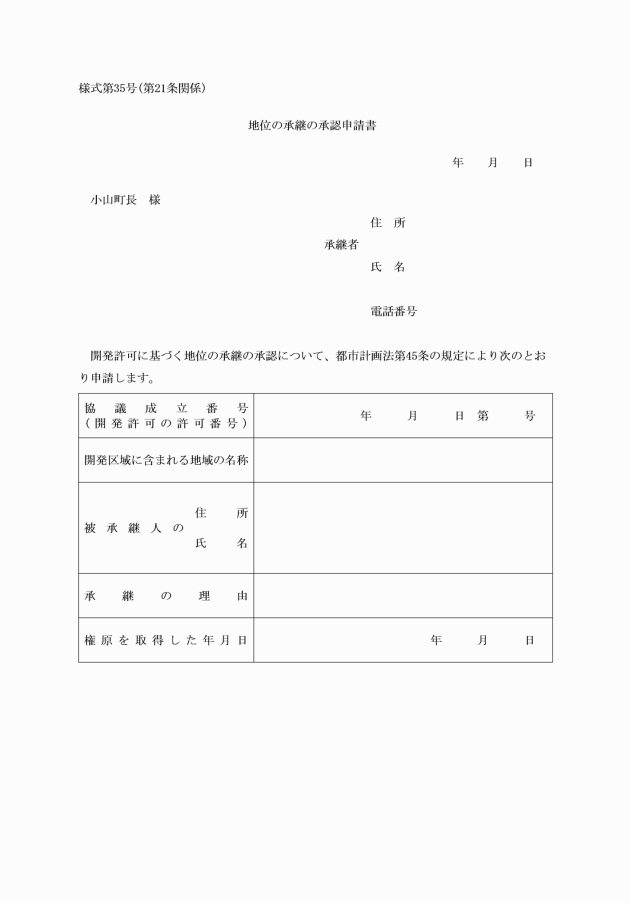

第21条 法第45条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者(以下「承継者」という。)は、地位の承継の承認申請書(様式第35号)に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、承継者が法第34条の2の国の機関又は都道府県等以外の者である場合は、規則第27条によるものとする。

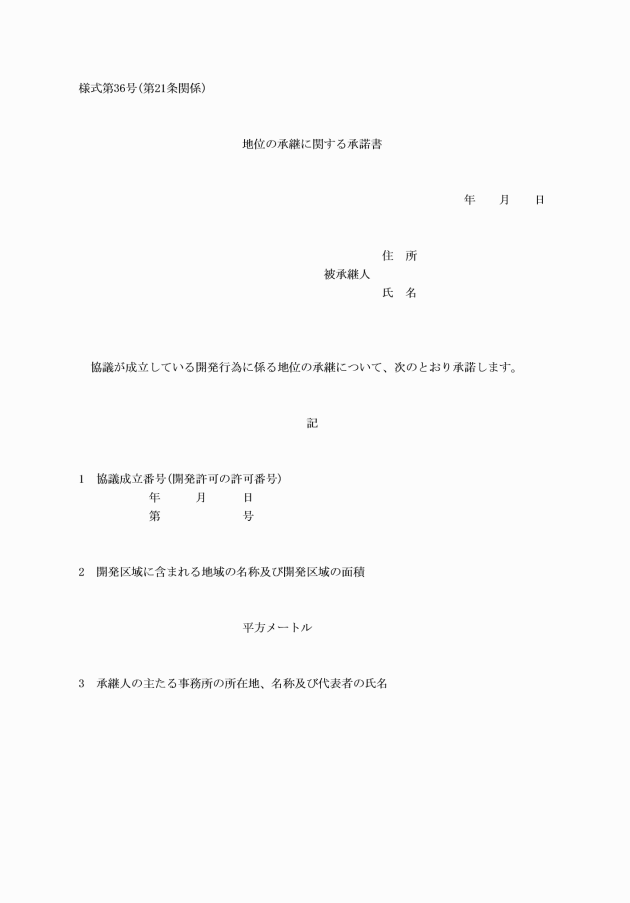

(1) 地位の承継に関する承諾書(様式第36号)

(2) 開発区域内権利者一覧表

(3) 第4条第1項第2号に規定する書類

(4) 工事の施工状況を示す書面

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、工事廃止を前提とした地位の承継の申請に対しては、あらかじめ現地を調査し、第13条に定める工事廃止に伴い必要となる安全上の措置(公共施設の機能の回復や防災上必要な措置等)が必要と認められる場合には、当該承継者が当該措置を施行する能力及び意思を有していることを書面により確認するものとする。

3 町長は、地位の承継の承認を行うときは、地位の承継の承認について(様式第37号)により当該承継者に通知するものとする。

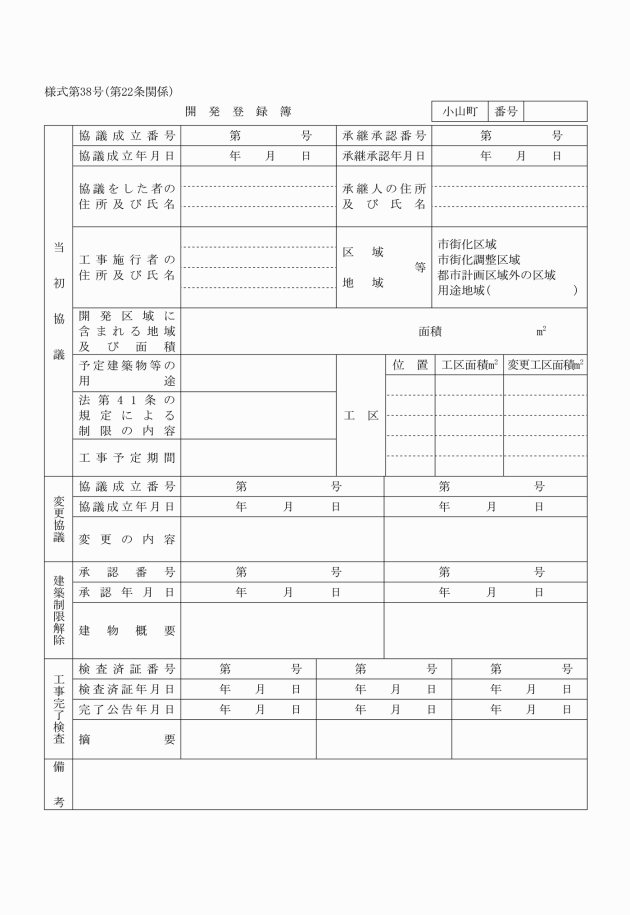

(開発登録簿)

第22条 省令第36条第1項の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿(様式第38号)によるものとする。

(登録簿の調製等)

第23条 法第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管並びに法第47条第5項の規定による写しの交付は、規則第29条及び規則第34条の規定を準用する。この場合において、規則第29条第1号中「開発許可をしたとき」とあるのは「開発行為の協議が成立したとき」と、同条第2号中「変更許可」とあるのは「変更協議の成立」と読み替えるものとする。

(申請書等の提出部数)

第24条 この規則による申請書等の提出部数は、別表第5のとおりとする。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年10月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月17日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月25日規則第25号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第44号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

設計図書等の作成要領

番号 | 図書の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 備考 |

1 | 開発区域位置図 | 1/50,000以上 | ・方位 ・地形 ・開発区域の位置 ・開発区域周辺の主要な道路及び交通機関の位置及び名称 ・放流先河川の位置及び名称 | ・国土地理院の地形図を準備すること。 |

2 | 現況図 | 1/2,500以上 | ・方位 ・開発区域の境界(赤線) ・標高差を示す等高線(2mの標高差を示すもの) ・植生区分 ・建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状 ・開発区域内及び開発区域周辺の道路、公園、緑地、広場、河川、水路、取水施設その他の公共施設並びに官公署、文教施設その他の公益的施設の位置及び形状 ・道路の幅員、道路交点の地盤高、河川又は水路の幅員 |

|

・政令第28条の2第1号に規定する樹木及び樹木の集団の位置 | ・1ha以上のもののみ | |||

・政令第28条の2第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の位置 | ・1ha以上のもののみ | |||

3 | 公図写し等 | 公図どおり | ・方位 ・開発区域の境界(赤線) ・字、小字の境界 ・土地の地番及び形状 ・開発区域外で開発行為に関する工事を行う土地の位置 ・謄写場所及び謄写年月日 ・謄写した者の名 | ・申請前3か月以内に謄写したものを提出すること。 ・開発区域周辺も適宜表示すること。 ・公共用地は次により薄く着色すること。 公道=赤 水路=青 堤塘敷=うす黒 |

4 | 開発区域区域図 | 1/2,500以上 | ・開発区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、県界、市町界、市町の区域内の字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したもの |

|

5 | 土地利用計画図 | 1/1,000以上 | ・方位 ・開発区域の境界(赤線) ・工区の境界 ・主要構造物の標高 ・公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及びさく又はへいの位置 ・開発区域内外の道路の位置、形状、幅員及び名称 ・表面水の流れの方向 ・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向 ・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称 ・消防水利の位置及び形状 ・調整池の位置、形状及び調整容量(多目的利用の場合にあっては、専用部分と多目的利用部分の区分) ・河川その他の公共施設の位置及び形状 ・予定建築物等の敷地の形状及び面積 ・敷地に係る予定建築物等の用途、規模、構造 ・公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積 ・樹木又は樹木の集団の位置 ・緩衝帯の位置、形状及び幅員 ・法面(崖を含む。)の位置、形状及び勾配 ・擁壁の位置及び種類 |

|

6 | 造成計画平面図 | 1/1,000以上 | ・方位 ・開発区域の境界(赤線) ・工区の境界 ・標高差を示す等高線(細線) |

|

・切土又は盛土をする土地の部分 ・擁壁の位置、種類及び高さ ・法面(崖を含む。)の位置、形状及び勾配 ・道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高 ・調整池の位置及び形状 ・予定建築物等の敷地の形状及び計画高 ・造成計画断面図、崖の断面図及び擁壁の断面図に表示する断面の位置 | ・切土又は盛土をする土地の部分は次により着色すること。 切土=黄 盛土=赤 ・切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の処置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。 | |||

7 | 造成計画断面図 | 1/1,000以上 | ・開発区域の境界(赤線) ・工区の境界 ・切土又は盛土する前後の地盤面 ・計画地盤高 | ・切土又は盛土をする土地の部分は次により着色すること。 切土=黄 盛土=赤 |

8 | 排水施設計画平面図 | 1/500以上 | ・開発区域の境界(赤線) ・工区の境界 ・排水区域の区域界 ・調整池の位置及び形状 ・都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称 ・道路側溝その他の排水施設の位置、形状及び種類 ・排水管の勾配及び管径 ・人孔の位置及び人孔間距離 ・水の流れの方向 ・吐口の位置 ・放流先河川又は水路の名称、位置及び形状 ・予定建築物等の敷地の形状及び計画高 ・道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 ・法面(崖を含む。)又は擁壁の位置及び形状 |

|

9 | 給水施設計画平面図 | 1/500以上 | ・開発区域の境界(赤線) ・工区の境界 ・給水施設の位置、形状、内のり寸法 ・取水方法 ・消火栓の位置 ・予定建築物等の敷地の形状 |

|

10 | 崖の断面図 | 1/50以上 | ・崖の高さ、勾配及び土質(土質が2種類以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ) ・切土又は盛土をする前後の地盤面 ・小段の位置及び幅 ・石張、張芝、モルタル吹付け等の崖面の保護の方法 | ・切土をした土地の部分に生ずる高さ2mを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さ1mを超える崖、切土、盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さ2mを超える崖及び自然崖について作成すること。 ・擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |

11 | 擁壁の断面図 | 1/50以上 | ・擁壁の寸法、勾配並びに材料の種類及び寸法 ・裏込めコンクリートの寸法 ・透水層の位置及び寸法 ・擁壁を設置する前後の地盤面 ・基礎地盤の土質並びに基礎くいの位置、材料及び寸法 |

|

・鉄筋の位置及び径 ・水抜き穴の材料、寸法及び位置 | ・配筋図を含む。 | |||

12 | 開発区域の土地の求積図 | 1/1,000以上 ただし、開発面積が20ha以上のものは1/2,500以上 | ・開発区域の面積 ・方位 ・求積計算表 ・開発区域の境界の辺長 | 道路後退線がある場合は、申請敷地と区分してそれぞれ求積すること。 |

13 | 防災工事計画平面図 | 1/1,000以上 ただし、開発面積が20ha以上のものは1/2,500以上 | ・方位 ・開発区域の境界(赤線) ・工区の境界 ・標高差を示す等高線 ・計画道路線 ・防災施設の位置、形状、寸法及び種類 ・段切位置 ・表土除去位置 ・ヘドロ除去位置及び除去の深さ ・工事中の雨水排水経路 ・防災施設の設置時期及び期間 | ・開発地が山地で大規模な開発の場合に作成すること。 |

14 | 防災施設構造図 | 1/100以上 | ・調整池、砂防ダム、その他の防災施設の形状、構造及び各部分の寸法 |

|

15 | 構造計算書 |

| ・鉄筋コンクリート擁壁、重力式コンクリート擁壁その他の構造物の構造計算 |

|

16 | 安定計算書 |

| ・擁壁で保護しない崖の安定計算等 |

|

17 | 水理計算書 |

| ・放流先河川又は水路の流下能力 ・開発区域内に設置する排水施設の排水能力 ・調整池の調整容量、放流口及び余水吐の断面等 |

|

18 | 土地調査書及び地盤改良計画図書 |

| ・土質の状況 ・地盤改良の計画 | ・軟弱地盤等を含む場合に添付すること。 |

19 | 予定建築物の計画平面図及び立面図 | 1/250以上 大規模建築物にあってはこの限りでない。 | ・予定建築物の規模(建築面積及び床面積)、構造、階数、高さ等 |

|

20 | その他町長が必要と認めるもの |

| ・公共施設新旧対照図 法第32条の同意又は協議の内容が現況図、公図写し等及び土地利用計画図によって容易に把握されない場合に添付すること。 ・道路縦断面図、道路横断面図、道路断面構造図、排水施設構造図、公園計画平面図等 法第32条協議の結果、町等に移管されないこととされた場合又は同協議が成立しなかった場合に添付すること。 ・その他審査上特に必要と認める図書 |

|

注意事項

1 申請図書はA4判に製本すること。

2 設計図書のうち併記可能なものは、別葉としなくてもよい。(この場合には、2種類程度を限度とする。)逆に一葉の図面に明示すべき事項全てを表記することが困難である場合には、別葉としてもよい。

3 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

4 設計図書に用いる凡例は、付表に掲げるところによることとし、用いた凡例を各図面に表示すること。

別表第2(第4条、第9条関係)

写真整備の方法

写真の大きさ及び色彩 | (1) 写真の大きさは、手札判程度とすること。 |

(2) 写真は、カラー判とすること。 | |

提出写真の添付方法 | (1) 台紙の大きさはA4判とすること。 |

(2) 表紙には、次の事項を記入すること。 工事名、工事箇所、着手・竣工年月日、施工者名 | |

(3) 写真は最初に竣工写真、次に着手前写真を添付し、対照し得るように整理すること。 工事中の写真は、各工種について、施工の進捗状況に応じ代表的な各出来高写真(床掘、基礎、胴込、裏込、法長、型枠、組立、配筋及び型枠取外し後の出来上りの形状、寸法を撮影したもの)を添付すること。 | |

各工種の撮影 | (1) 一般的事項 各出来高の撮影に当たっては、床掘の深さ・幅、基礎工の厚さ・幅、胴込・裏込厚及び型枠取外し後の出来上り寸法が明確に判定できるよう箱尺等をあて、かつ、工事名、工種、撮影年月日、位置、設計略図及び寸法等を記載した小黒板(40cm×50cm程度の黒板)を置いて撮影すること。 |

(2) 工事着手前及び工事竣工写真 全景を原則とし、できるだけ4方向の同一位置から撮影すること(立木、電柱、家屋等の対象物を入れて撮影すれば対照が容易)。 | |

(3) 石積工及び擁壁工 延長40mに1箇所程度の割合で基礎の工法、裏込厚、構造物の幅・高さ(法長)等を撮影する。構造物の幅は法面に直角又は水平に、法長及び高さは埋戻し面より上で中間点まで撮影すること。 | |

(4) 管渠工 断面形状と全景が判読できるよう撮影すること。 | |

(5) 篭工 水中に没するものの詰石の大きさ、寸法等を撮影すること。 | |

(6) 橋台・橋脚工 水中に没する部分の形状寸法、配筋状況を必ず撮影すること。 | |

(7) その他 上記以外の工種にあっては、静岡県の定める撮影方法により撮影すること。 天災又は出水の際は、被災の状況及び出水の状況を撮影記録しておくこと。 |

別表第3(第9条関係)

品質管理表

レディーミクストコンクリート | JIS表示許可工場の製品使用の場合 | JIS表示許可の写し 配合計画書 配合計算書 骨材試験成績書 アルカリ骨材反応性試験成績表 |

JIS表示許可工場以外の製品使用の場合 | プラント施設概要書 計量器の検定済証明書 品質管理データ 配合計画書 配合計算書 アルカリ骨材反応性試験成績表 セメントの品質証明書 | |

コンクリート | コンクリート強度試験成績報告書 コンクリート強度管理表 気温及びコンクリート打設記録表 コンクリート中の塩化物含有量測定表 | |

その他 | Asコンクリート配合計画書 路盤材承認願 鋼材検査証明書 品質規格証明書(コンクリートブロック) 二次製品等承認図書(グレーチング、マンホール、ガードレール等) | |

別表第4(第19条関係)

法第43条第3項の規定による協議書に添付する図書の作成要領

添付順序 | 図書の名称 | 備考 |

1 | 政令第36条第1項第3号を適用した場合に同号に規定された事項に相当する理由を示す書面 | 地区計画又は集落地区計画の計画図及び計画書の写し(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。) |

2 | 敷地概要書 | |

3 | 位置図(縮尺1/2,500以上) | 都市計画図(白図)を基に作成すること。 次の事項を明示すること。 ・方位及び縮尺 ・敷地の位置及び形状(赤線で囲む。) ・敷地の周辺の公共施設 |

4 | 敷地現況図(縮尺1/250以上) | 次の事項を明示すること。 ・方位及び縮尺 ・敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。) ・建築物等の位置及び形状(除却予定の建築物等はその旨も明示する。) ・建築物等の用途、規模(建築面積及び延べ面積)、構造、階数及び棟数 ・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状 ・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 ・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。) ・道路を赤色、水路を青色で薄く着色 ・地盤高 ・現況写真の撮影位置及び方向 |

5 | 公図写し等 | 申請前3か月以内に謄写したものを提出すること。 敷地及びその周辺を謄写すること。 次の事項を明示すること。 ・方位及び縮尺 ・敷地の境界(赤線で囲む。) ・字、小字の境界及び名称 ・土地の地番及び形状 ・道路を赤色、水路を青色で薄く着色 ・謄写場所及び謄写年月日 ・謄写した者の名 |

6 | 配置図(土地利用計画図)(縮尺1/250以上) | 次の事項を明示すること。 ・方位及び縮尺 ・敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。) ・道路後退が必要な場合、道路後退線 ・建築物等の位置及び形状(申請建築物はその旨も明示する。) ・建築物等の用途、規模(建築面積及び延べ面積)、構造、階数及び棟数 ・建築物の建ぺい率、容積率及び最高の高さ ・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状(新設するものはその旨も明示する。) ・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 ・道路、河川占用を要する場合、許可番号及び許可年月日(申請中の場合は申請日及び受付番号) ・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。) ・道路を赤色、水路を青色で薄く着色 ・地盤高 ・切土部を黄色、盛土部を赤色で薄く着色 ・切土及び盛土の最大値とその位置(切土及び盛土がない場合、その旨を明示する。) ・横断面線 |

7 | 横断図(縮尺1/250以上) | 申請建築物等の上で2方向の横断図を作成すること。 切土又は盛土がある場合、その高さが最大の位置においても2方向の横断図を作成すること。 次の事項を明示すること。 ・縮尺 ・敷地の境界(境界線を赤色とし、境界名を明示する。) ・道路後退が必要な場合、道路後退線 ・建築物等の位置及び形状(申請建築物はその旨も明示する。) ・建築物等の用途 ・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状(新設するものはその旨も明示する。) ・接続道路及び水路の名称、種類(管理者)及び幅員(位置指定道路の場合、指定年月日及び指定番号も明示する。) ・地盤高 ・切土部を黄色、盛土部を赤色で薄く着色 ・切土及び盛土の最大値とその位置(切土及び盛土がない場合、その旨を明示する。) |

8 | 敷地求積図(縮尺1/250以上) | 原則として求積方法は座標求積とし、やむを得ない場合は三斜法とすることができる。 座標求積の場合、有資格者が、座標値が正しいことを証明すること。 道路後退線がある場合は、申請敷地と区分してそれぞれ求積すること。 次の事項を明示すること。 ・方位及び縮尺 ・敷地の境界の辺長 ・求積計算表 |

9 | 建築物等の平面図(縮尺1/250以上) | 次の事項を明示すること。 ・方位及び縮尺 ・建築物の建築面積及び延べ面積 ・面積計算表(必要に応じて求積図を添付する。) |

10 | 建築物等の立面図(縮尺1/250以上) | 2方向以上の立面図を作成すること。 次の事項を明示すること。 ・縮尺及び方角 ・建築物の最高の高さ |

11 | 土地の登記簿謄本 | 申請前3か月以内の全部事項証明書を提出すること。 |

12 | 土地の使用承諾の状況を記載した書面 |

|

13 | 現況写真(大きさは手札判程度) | 2方向以上のカラー写真を提出すること。 敷地の境界を赤線で明示すること。 次の事項が分かるもの ・敷地の現況 ・取付ける公道の現況 ・敷地が公道に接する部分の現況 ・放流先河川の現況 ・崖及び擁壁の現況 |

14 | その他町長が必要と認めるもの |

|

注意事項

1 申請図書はA4判に製本すること。

2 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

別表第5(第24条関係)

開発行為協議申請書等提出部数一覧表

番号 | 申請書の種類 | 提出部数 | 備考 | |

正 | 副 | |||

1 | 開発行為協議書 | 1 | 1 |

|

2 | 開発行為変更協議書 | 1 | 1 |

|

3 | 開発行為変更届出書 | 1 | ― |

|

4 | 工事着手届 | 1 | ― |

|

5 | 指定工程報告書 | 1 | ― |

|

6 | 工事完了届出書・公共施設工事完了届出書 | 1 | ― |

|

7 | 手直工事(指示事項)完了報告書 | 1 | ― |

|

8 | 開発区域内における建築等制限解除申請書 | 1 | 1 |

|

9 | 安全上の措置に関する計画書 | 1 | 1 |

|

10 | 開発行為に関する工事の廃止の届出書 | 1 | ― |

|

11 | 制限区域内における建築の許可申請書 | 1 | 1 |

|

12 | 予定建築物等以外の建築等の許可申請書 | 1 | 1 |

|

13 | 予定建築物等以外の建築等の協議書 | 1 | 1 |

|

14 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書 | 1 | 1 |

|

15 | 地位の承継届 | 1 | ― |

|

16 | 地位の承継の承認申請書 | 1 | ― |

|