○自家用自動車の公用借上げに関する規程

平成5年3月8日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、公務の迅速かつ適切な処理のため、職員の自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち二輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族等が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が販売者に留保されているもの及びリース契約により使用権のあるものを含む。)をいう。)を、町が公用車として一時借上げすることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(借上げの許可)

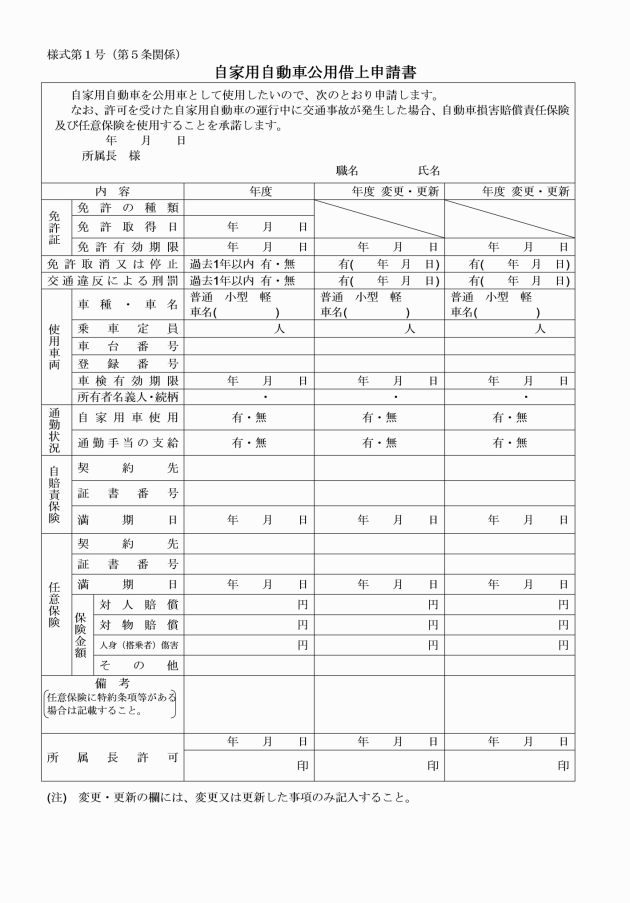

第2条 職員は、職員の自家用自動車を公用車として使用しようとするときは、事前に自家用自動車公用借上申請書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添付し、所属長(課長、局長、及び支所長をいう。)の許可を受けなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 自動車検査証

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書

(4) 任意保険証書

2 前項に規定する許可を受けた自家用自動車公用借上申請書の有効期間は、この許可を受けた日の属する年度内とする。

3 職員は、第1項に規定する申請書類に変更が生じた場合は、当該変更を証する書類の写しを速やかに所属長へ提出しなければならない。

(許可の条件)

第3条 所属長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、予算の範囲内であり、公用車を使用することが不可能である場合に限り許可することができる。

(1) 職員が、運転免許取得後1年以内(初心運転者標識表示期間中)又は条件付採用期間中でないこと。

(2) 職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑事処分若しくは免許停止、免許取消し等の行政処分(反則金納付のみを除く。)に処せられていないこと。

(3) 申請に係る自家用自動車の点検、整備が励行されていること。

(4) 申請に係る自家用自動車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1,000万円以上の任意保険に加入していること。

(5) 他の職員が同乗する場合には、前号の任意保険のほか、1,000万円以上の人身傷害補償保険又は搭乗者傷害保険に加入していること。

(6) 職員が申請に係る自家用自動車について交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していること。

(7) 1か月の累計運行距離が、200キロメートルを超えないこと。

(借上車の責務)

第4条 第2条第1項の規定により許可を受けた車(以下「公用借上車」という。)は、許可を受けた用務に使用される間、公用車の責務を負う。

(運行時間)

第5条 公用借上車の運行時間は、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年小山町規則第7号)第2条に規定する勤務時間とする。ただし、特別な事情により所属長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(運行範囲)

第6条 公用借上車の運行範囲は、町内及び片道50キロメートル以内(原則として沼津・駿東地区)とする。

(借上げ等の中止)

第7条 公用借上車の運行前に、公用車の使用が可能になったことを知ったときは、借上げを中止しなければならない。

2 運転者は、公用借上車の運行中、当該車両の異常に気づいたとき又は当該車両が故障したときは、運行を中止しなければならない。

(運転者の義務等)

第8条 運転者は、公用借上車を運行するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、公用借上車の整備、点検に万全を期すこと。

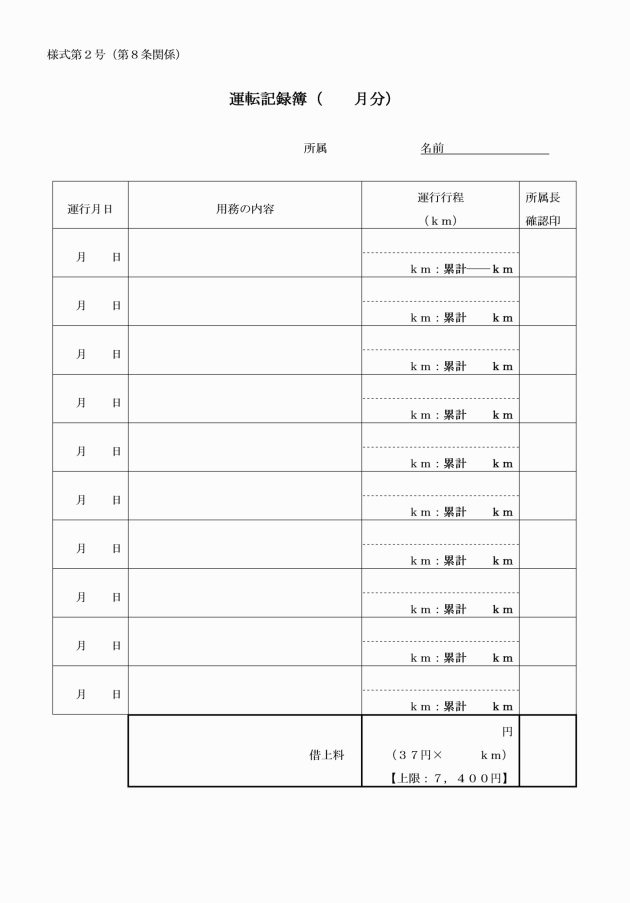

2 運転者は、運転記録簿(様式第2号)により運行状況について整理し、所属長の確認を受けなければならない。

3 所属長は、運転者に対し、交通事故を未然に防止するための第1項各号の励行徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該運転者に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(損害賠償責任)

第9条 職員がこの規程に基づき公用借上車を運行し、他人に損害を与えた場合において、自動車損害賠償責任保険及び任意保険によっててん補できる部分を除いた部分に限り、町が損害賠償の責任を負うものとする。この場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。

2 所属長の許可を受けないで使用した自家用自動車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、全て当該職員の責任とする。

(交通事故の処理)

第10条 職員は、公用借上車で交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに所属長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。この場合において、関係する自動車保険会社等にも連絡するものとする。

2 前項の交通事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(費用の負担)

第11条 町は、次の各号に定める基準に従い、公用借上車の費用を負担する。

(1) 運行行程1キロメートル当たり37円の借上料を支払うものとする。この場合において、借上料の上限は、1か月当たり7,400円とする。

(2) 借上料は、運行行程を通算して計算する。

(3) 前号の規定により通算した行程に1キロメートル未満の端数を生じたときには、これを切り捨てる。

(4) 修繕に要する費用は、直接公務に起因したものであり、町長が認めたものに限る。

2 借上料の支払は、1か月ごと累計して行うものとする。

附則

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 自家用自動車の公用借上に関する内規(昭和46年)は、廃止する。

附則(平成12年3月7日訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月13日訓令第3号)抄

(施行日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第7号)抄

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月28日訓令第17号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。